会社で働く上で知っておいた方がいいことが沢山あります。ただ、あまりにも多く存在するので、何から覚えるといいのかが迷うと思います。

この記事では、60個をひとつずつわかりやすく解説しています。気になる基礎知識がありましたら、詳細ページを用意していますのでそちらを参照下さい。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、【社会人の勉強】20代で知っておきたい仕事の知識を解説)

- ビジネススキルとは?

- ビジネス学びの5領域

- 社会人基本スキル

- 会社のお金

- ビジネス基礎知識

- 伝え方の基本 「大枠から詳細へ」

- 前提をそろえるコミュニケーション

- ミスコミュニケーションの原因と対策

- 正しい情報を得る5つの方法

- 具体化と抽象化の使い分け

- 手段の目的化

- 論理と感情の関係

- 人には思考の癖がある

- 人が簡単には変われない根本の理由と対策

- 売上獲得のモデル(ビジネスモデル)

- マーケティングとは?

- 販売力とは?

- 株式会社とは?

- ミッション・ビジョン・バリューとは?

- 「Will Can Mast(ウィル キャン マスト)」とは?

- 組織図とは?

- 人事異動とは?

- 人事評価(人事考課)とは?

- スイッチングコストとは?

- SPA(製造小売業)とは?

- ポイント割引は誰が負担している?

- ブランド・ブランディングとは?

- 仕組み化とは?

- 営業担当とは?

- 営業ヒアリングとは?

- ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由

- 決裁権とは?決裁ルートとは?

- 決算書類の見方 5つの項目だけで会社がわかる

- ビジネス用語の違い

- 売上と費用と利益の関係

- 組織力

- マーケット理解

ビジネススキルとは?

仕事をする上で、必要になる能力・技術・考え方のことです。

ビジネススキルの全体像は以下です。

| 仕事の基本スキル | ・仕事の最低限のスキル (パソコン、メール、文章、会話等) |

| 課題設定スキル | ・目指したい姿を設定するスキル ・「現象」と「原因」を分けるスキル ・「現象」の「原因」を把握するスキル ・様々な「原因」の「真因」を見つけるスキル |

| 打ち手立案スキル | ・複数の打ち手を立案するスキル ・打ち手を決定するスキル |

| 打ち手実行スキル | ・打ち手を他の人に理解してもらうスキル ・他の人に動いてもらうスキル |

ビジネススキルが必要な理由は、課題解決をするためです。

(詳しくは、【ビジネススキル一覧付】ビジネススキルとは?をわかりやすく解説を参照)

会社の活動の本質は課題解決です。私たちの仕事もすべて課題解決です。結果、課題解決のためにビジネススキルが必要となるのです。

したがって、課題を解決できないビジネススキルは必要ないですし、ビジネススキルがあっても、課題解決できないのであれば、無用の長物となります。

ビジネススキルというと、さまざまなスキルが紹介されていますが、上記の課題解決に必要なスキルを中心に学ぶことで、最短でビジネススキルを獲得できます。

以下で、ビジネススキルを支える基礎知識を解説します。

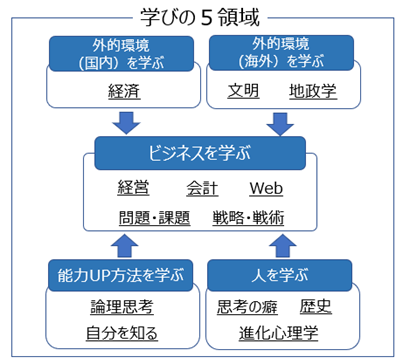

ビジネス学びの5領域

ビジネスでは、様々な知識が必要となります。ただ、それらを学ぶ際に、

・何から学べばいいかわからない

・どの範囲まで学べばいいかわからない

この2点が困るポイントとなります。この2点踏まえて、ビジネスで学ぶべき重要な5領域は上記となります。この5領域を順番に学んでいきましょう。

(詳しくは、学ぶ範囲がわかる!「ビジネス学びの5領域」を1枚の図でわかりやすく解説を参照)

社会人基本スキル

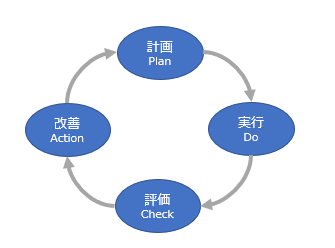

PDCAとは?

経験を能力アップにつなげるために、大事なことがPDCAを回すことです。

能力を使って計画を立てる。実行すると、〇か×の結果が出る。その結果を評価し、より良い結果となるように改善する。

この一連の流れを沢山回すことで能力が上がります。

逆に、計画がないと、結果の〇か×がわからないから改善ができず、本当の意味で経験を生かせず、能力アップに活かせないのです。

だから、PDCAはとっても大事なのです。

(詳しくは「PDCAサイクル」を超簡単に解説&使い方紹介を参照)

5W1Hとは?

- 他の人に伝えたい内容を正しく伝える方法

When:いつ Where:どこで Who:だれが What:何を Why:なぜ How:どのように

この6つをセットで伝えることで、正しく伝わる可能性が格段に上がります。

人は、物事を推測することができるので、結果として間違った解釈をしてしまうのです。だから、この6つを押さえてコミュニケーションすると誤解が少なく、正しく伝わりやすくなります。

(くわしくは「5W1H」を超簡単に解説を参照)

報連相とは?

- 権限委譲と分業に伴う報告義務

- 自分の責任回避

報連相とは、上記のとおり、報告義務と責任回避が目的です。

5W1Hを使って適切に報告連絡相談することで、ミスコミュニケーションを減らすことで義務をはたすことができ、結果責任を回避できます。

責任回避と言うとネガティブに聞こえますが、自分の責任を果たすことが大事です。そしてそのこと自体が責任回避となるのです。

(詳しくは「報告・連絡・相談(報連相)」を超簡単に解説を参照)

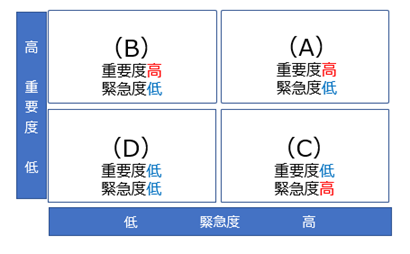

緊急度・重要度マトリクスとは?

- タスクの優先順位を決める考え方

- 優先順位の下がりがちな、緊急ではないが重要なタスクを認識する方法

タスクの優先順付けの方法です。

このマトリクスがよく使われます。各タスクを上記にプロットして、各タスクの優先順位をつけて下さい。

特に、緊急なことを優先するあまり、優先順位が下がりがちな、Aの「重要度高・緊急度低」を忘れないようにすることがとても大事です。

(詳しくは「重要度・緊急度マトリックス」を超簡単に解説&使い方紹介)

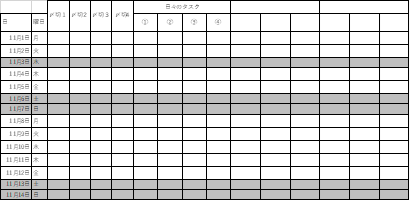

スケジュール管理の方法とは?

- 縦と横でスケジュールを立てる

縦と横でスケジュールを立てることがポイントです。

まずは横にタスクを並べる。

そして、タスクを分解し、縦に実施計画を日ごとに記載していく。

横に見て、日ごとに仕事が多かったり少なかったりする日を見つける。

前後にずらしたり、まとめたり、やめたりする調整を行うのです。

これがスケジュール管理の基本となります。

(詳しくは「スケジュール管理の基本と考え方」超簡単解説&使い方紹介を参照)

エクセル操作の効率化方法

エクセルを使っている際に、マウスのスクロールホイル(マウスの真ん中にあるホイル)を1操作で2回以上クリクリと回している人、とっても無駄な操作をしています。

また、一番右側にあるスクロールバーで画面を上げ下げしている人、とっても無駄な作業をしています。

このような操作をしている方は、以下の記事を読んでください。

マウスをクリクリしている人必見!無駄をなくすエクセル操作テクニック5選

とても簡単に効率化できる方法を記載しています。

会社のお金

与信管理とは?

- 入金されないと大きな損害が出る

- 指定日までに入金される確率を上げる手段

- 取引前に取引条件を判断

与信管理とは、上記のことです。

個人との取引であれば、カード決済にしておけば、未入金となることもないです。

ただ、法人との取引では、信用取引という方法での取引なので、ときには未入金が発生します。

売り上げた分を請求したが、お金をいただけなかったとします。でも、売上にかかった仕入れ代等は払わないといけないです。

だから、入金がないと支払うだけとなり大損となります。それを避けるために、取引するかどうか?取引するとすればどんな条件で取引をおこなうか?を事前に判断する方法が与信管理です。

(詳しくは「与信管理」超簡単に解説&使い方紹介を参照)

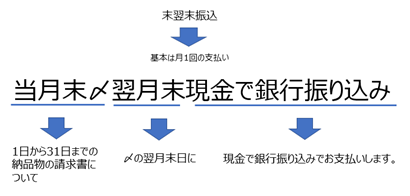

入金サイト・売掛・買掛

入金サイトとは上図になります。

「当月末〆」とは、1日から31日の納品分をまとめて請求してください、という意味です。

20日〆の場合は、前月21日から当月20日の納品分をまとめて請求してください、という意味になります。

「翌月末現金で銀行振込」とは、〆日までに請求してもらった金額を翌月末日に、銀行振込でお支払いしますという意味です。

例えば10月1日から31日製品・商品・サービスを納品したら、その請求分を11月30日に支払いますということです。月末にしめて30日後にお支払いしますという約束となります。

そして、

お金をもらえる権利が発生しているが、まだお金をもらえてない状態を売掛金といいます。

逆にお金を支払う義務が発生したが、まだお金を支払っていない状態を買掛金といいます。

納品後一定期間後に入金となるので、納品したのに入金頂けなくなるリスクと、業務の効率化の二律背反問題が起きる要素となります。

(詳しくは「入金サイトと売掛金・買掛金」超簡単解説&使い方紹介を参照)

決算とは?

- 会社の1年間の成績表を作成する

- そのために売上を確定させ、使ったお金は証明する書類をつけて確定させる

決算とは上記のことです。

- 自分を知る

- お金を借りる場合の資料にする

- 支払う税金を確定させる

そして、決算をおこなう目的は上記の3つです。この目的のために、1年に1回各種数字を確定させて、財務諸表を作成することを決算といいます。

今年度の会社の状態がどうだったのか?を数値で知り、来年度の作戦を考えるベースとなります。

また、会社は必ずお金が必要です。手元にお金がない場合は、金融機関等からお金を借りる必要があります。そのベースとなる資料が決算時に作成する財務諸表なのです。

そして、その数字をベースに税金を納める金額を決定する際にも活用されています。

このようにとっても会社にとって大事なことが決算なのです。

(詳しくは必ず誰もが関わる「決算とは?」をわかりやすく解説を参照)

倒産とは?

- 現金がなくなり、事業継続できなくなった状態

- 清算型と再建型がある

- 倒産という言葉に法律上の統一した定義がない

現金がなくなり、事業を継続できなくなった状態のことを倒産といいます。

倒産という言葉自体には、法律上の統一した定義がないことで、上記のような曖昧な定義となります。

(詳しくは「倒産」をわかりやすく解説を参照)

ビジネス基礎知識

伝え方の基本 「大枠から詳細へ」

・最初に全体感、目的、結論、テーマ、話の流れなどの大枠を伝える

・そのあとに詳細を伝える

これが、何かを伝えたい時に伝わりやすく、相手に行動までおこしてもらいやすくなる方法です。

また、大枠から詳細へ伝えることで以下3つが実現します。

・相手の頭の中を整理できる

・推測の弊害をなくせる

・前提をそろえることができる

これにより、伝えたいことが伝わり起こしてほしい行動をとってもらいやすくなります。

(詳しくは、伝え方の基本 「大枠から詳細へ」をわかりやすく解説を参照)

前提をそろえるコミュニケーション

- 形容詞に注意

- 言葉の定義に注意

- 打ち手議論に注意

この3つがコミュニケ―ションの前提として注意することです。

人はすごい能力をもっています。それは推測する能力です。「昨日のあの件だけど」というだけで、昨日様々なことがあったはずなのに、あの件を特定できます。

この能力があるので、円滑なコミュニケーションが図れるのです。でも、この能力は万能ではありません。だから、間違がえてしまうことがあるのです。勝手な推測で思い込むのです。

話を聞く際は、上記3点を意識して前提を揃える意識を持ちましょう。できない場合は、頑張って何を前提にしているか考えましょう。

(詳しくは、コミュニケーションを円滑にする手段「前提をそろえる」をわかりやすく解説を参照)

ミスコミュニケーションの原因と対策

ミスコミュニケーションがそもそも起きるのは?

おきる部分がとても多いから

ミスコミュニケーションとは、伝えた人と受け取った人に認識の齟齬が出ることです。

ただ、齟齬が起きる部分が多いので、とてもよく起きることです。

ミスコミュニケーションの対策の注意点

分解して考えないと正しい対策にたどりつかない

「ミスコミュニケーション」という言葉は、さまざまな要素が含まれている言葉です。

「売上の低迷」という言葉と同じで、原因が沢山あります。

したがって、ミスコミュニケーション自体を対策が打てる大きさに分解した上で、原因と対策を考えないと正しい解にたどり着きません。

ミスコミュニケーションが起きる部分とは?

・頭に思ったことを言葉に変える際のミス

・言葉を伝えるか伝えないかの判断のミス

・適切な言葉が選択できないミス

・言葉の解釈でおきるミス

上記4つでミスコミュニケーションが起きます。

(詳細は、ミスコミュニケーションの4つの部分とそれぞれの原因と対策を参照)

正しい情報を得る5つの方法

- 情報発信メディアの情報の偏りの傾向を知っておく

- ミクロ・マクロ、目的・手段で分ける

- 事実及び数字でおさえる

- 分子・分母を意識する

- 分野ごとに正しいことをよく言っている人をおさえておく

メディア等で日々大量の情報を得てしまっています。その中から正しい情報を得るには、上記4つの方法をおこなうことが必要です。

1.情報発信メディアの情報のかたよりを把握するには、情報発信者の「儲ける手段」を把握することで、どのような偏りが出るかがわかります。

2.ミクロ・マクロ、手段と目的で分けることで、意見を整理できます。たとえば、円安となると、ミクロでは、輸入業が大変だという話になります。ただ、日本というマクロで見たら、日本が儲かることになります。

このようなミクロとマクロで議論しても平行線のままです。だから、ミクロな話なのか?マクロな話なのか?を分ける必要があります。手段と目的も同じです。

3.事実及び数字でおさえるはわかると思います。事実でおさえることで、推測を排除できます。

4.事実をおさえることは大事ですが、その事実の分子と分母を意識することで、その事実が多く発生するのかしないのかを客観的にとらえることができます。

5.自分にとって正しいことをよく言う人をおさえておくことも大事です。出来れば3名位見つけておき、SNS等で情報を常に得ておくと、世間の流れに惑わされにくくなります。

(詳しくは、各メディアから正しい情報を得る5つのコツをわかりやすく解説を参照)

具体化と抽象化の使い分け

・日常業務に直接関わる知識は具体化する

・その他の知識は抽象化する

基本的には、上記の考え方で知識を得にいくと、混乱せずに知識量を増やすことができます。

日々の日常業務は具体化した知識でこなします。もし、対応できない場合は、抽象化した知識を頭の中から引き出し、業務をおこないます。

そのために、具体化した知識を沢山並列で持っておくのではなく、具体化した知識を抽象化した上で、分類・整理し、見出しだけを頭の中に入れておくのです。

必要になった時に、見出しをもとに、紐づく知識の中から一つ選んで活用するイメージです。

(詳しくは、社会人の学びのコツ「具体化と抽象化を使い分ける」を解説を参照)

手段の目的化

・手段実現が、目的になってしまうこと

これが手段の目的化です。本来は、目的を実現するために手段があり、手段が達成できた時に、目的を実現できたかを把握して、その手段が正しかったかどうかを判断します。

ただ、人は上記の中で時間が経過した時、また、議論に集中している時に、気がつけば手段を達成することが目的に置き換わってしまいます。

その結果、手段を達成することに集中し、目的は蚊帳の外で、手段が達成できればそれでよかったとなってしまいます。

わかってはいても、陥るのが手段の目的化です。常に目的を意識する癖のみが解決できる手段です。

(詳しくは、「手段の目的化」の意味と具体例と原因をわかりやすく解説を参照)

論理と感情の関係

他の人に行動してもらうための両輪

人に伝えるには論理がないと伝わりません。また伝えた結果、感情が動かないと行動してもらえません。

仕事では本当によく直面することです。

論理と感情はともに自分自身の中にあるものです。ただ、この2つは他の人へのコミュニケーションツールでもあります。

・生活する集団の数

・知らない人と関わる回数

・協業してお金を稼ぐ

昔と今の大きな違いはこれらです。

コミュニケーションの範囲と人と目的が変わったことで両方必要になる

生まれ育った時から知っている人とのコミュニケーションから、赤の他人である知らない人とのコミュニケーションに変わり、その人たちと協業してお金を稼がないといけなくなりました。

この違いがとても大きな変化となり、感情中心のコミュニケーションでは、成り立たなくなり、両輪となったのです。

(詳しくは、「論理」と「感情」の関係をわかりやすく解説を参照)

人には思考の癖がある

- 数万年前の狩猟採集時代の思考から進化していない

- 脳は、昔から先入観や経験則でまずは判断している

この2つが思考の癖の正体だそうです。脳の構造は、狩猟採集時代からさほど変わっていないだそうです。

そして、この2つによって、以下のように考える癖があります。

- 自分に都合にいい情報ばかり集める

- 特徴的なことに引っ張られて全体を判断

- 沢山の人が支持している内容が更に支持される

- 自分の所属する組織の意見を信じる

- 結果が出た後に事前にわかっていたように感じる

- 投資を無駄にしたくない気持ち

- 最初の提示が基準となる

このように思考には癖があることを理解しておきましょう。対策は、正直難しいです。なぜなら、本能だから。

(詳しくは、考える際に注意が必要!「人の思考の癖」をわかりやすく解説を参照

人が簡単には変われない根本の理由と対策

人が変われない根本の理由は、

人は変わることに適合していないため

人は元来簡単には変われない生き物であり、変わろうとすると、様々な感情が邪魔をする性質を持っているのです。

その行動を変えるための方法は、自分自身の努力でビジネス書を読む(インプット)、文章を書く(アウトプット)の2つ。

もうひとつは、変化せざるを得ない環境に身を置くことです。

(詳しくは、人が簡単には変われない根本の理由と対策についてわかりやすく解説を参照)

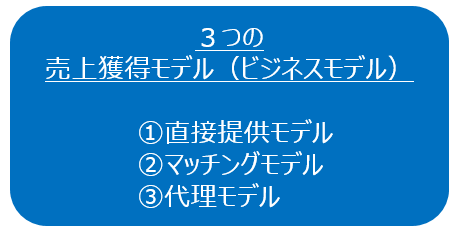

売上獲得のモデル(ビジネスモデル)

- 1、直接提供モデル

- 2、マッチングモデル

- 3、代理モデル

一般的に使われているビジネスモデルは、収益を生み出す仕組みという風に訳されます。

そしてモデルは、人により6、10、12、55モデルあると言われています。とても覚えることはできないですね。

私は収益を生み出す仕組み=どうやってお金を頂いているか?でまとめて考えるようにしています。

そうしたらたった3モデルになりました。

そして、その中に、色々なバリエーションがあるととらえると、考え方が整理されます。

(詳しくは、「売上獲得のモデル(ビジネスモデル)は3つ」をわかりやすく解説を参照)

マーケティングとは?

広義:会社の活動そのもの

狭義:開発→生産→販売の仕組み作り

手法:市場調査、広告宣伝など

広義・狭義・手法に分けると上記となります。マーケティングは、上記のどのレイヤーにおいても使われる言葉で、人により使い方が変わるため理解しにくいのです。

その上、かっこいい言葉なので、深く考えずに使われている場合も多くあります。

広義・狭義・手法に分けて理解しておくことで、自分自身の理解だけでなく、他の人がどのような定義で使っているかもわかります。

(詳しくは、人によって定義がちがう典型例「マーケティングとは?」を解説を参照)

販売力とは?

販売力=商品力×顧客接点力×購入してもらう力

販売力とは分解すると上記の式になります。

商品が売れる流れは、まず商品があり、その商品を買ってもらえる可能性のある人と接点を持ち、一部の人に購入してもらうという流れになります。

したがって、販売力は上記の式となるのです。もちろん、販売できた数や金額が大きいほど販売力があるといえます。

この3つの重要度の比率は私の基準では、商品力:顧客接点力:購入してもらう力=6:3:1です。

商品力の影響度が一番高く、次に、顧客接点力となります。購入してもらう力も大事ですが、他と比べるとこれ位の比率となります。

ただ、各項目がゼロでは販売できないので、上記3つの要素の掛け算となります。

3つとも強ければ、販売量はとても大きくなりますし、1つもしくは、すべてが弱いと大きく販売量が減ります。

ちなみに、販売先は、お金を払ってくれる唯一の存在である顧客だけです。

商品力、顧客接点力、購入してもらう力の詳細を解説しています。

(詳しくは、会社で一番大事な「販売力とは?」をわかりやすく解説を参照)

株式会社とは?

お金を持っている人

お金儲けがうまい人

労働をお金に変えてほしい人

これらの人たちを一つの場所(=会社)に集めて、お金儲けしましょうという仕組みが株式会社です。

3者が集まって、それぞれの強みや、やりたいことを株式会社という一つの器の中で実現する仕組みなのです。

(詳しくは、「株式会社とは?」をわかりやすく解説を参照)

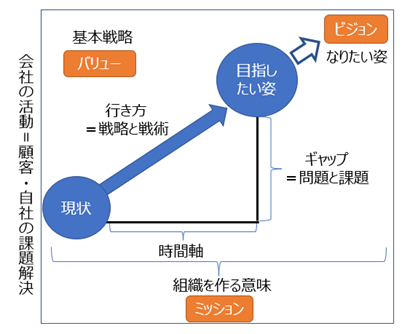

ミッション・ビジョン・バリューとは?

ミッション・ビジョン・バリューを一言で言うと以下となります。

ミッションとは、「組織を作る意味」

ビジョンとは、 「将来のありたい姿」

バリューとは、 「基本戦略」

ミッション・ビジョン・バリューとは上記の定義で一旦理解しましょう。

これらのように、様々な定義がある言葉は、自分の中でひとつの定義でまずは覚えましょう。

そうすると、違う意見や定義を聞いた時に、違いがわかり、他の人の意見を理解しやすいからです。

会社の活動とミッション・ビジョン・バリューを組み合わせたものが上図となります。

課題解決を実行する組織があります。その組織を作る意味がミッションで、目指したい姿の先にビジョンがあり、戦略を考える際の基本戦略がバリューとなります。

(詳しくは、ミッション・ビジョン・バリューとは?会社の活動を表す1枚の絵でわかりやすく解説を参照)

「Will Can Mast(ウィル キャン マスト)」とは?

「従業員が組織に貢献すること」

「従業員自身が成長すること」

上記を同時に実現するためのフレームワーク

もう少しかみ砕くと、

「しなければならないこと」を行うことで、「したいこと」を見つけたり、「できること」を強化したり、増やしたりすることにつなげるフレームワーク

加えて、

「本人」・「上司」・「業務の目標設定」の3つが揃わないと使えないフレーワワーク

これが「Will Can Mast]の説明になります。

実は上記のことは、人事評価の目的とまったく同じです。

(詳しくは、使い方はたった一つ 「Will Can Mast」とは?を分かりやすく解説を参照)

組織図とは?

- 組織は戦略に従うため、戦略が想定できる

- 戦略実行の分業体制がわかる

- 指示命令系統がわかる

- 会社の大きな問題が起きる場所がわかる

組織体制を図で表したものが組織図です。組織図を見ると上記4つのことがわかります。

組織を分けるから生産性が上がる。でも分けるから問題が発生する。この二律背反問題を解くのが組織を作る際の最重要ポイントであり、それを作り上げたものが組織図として表されているのです。

(詳しくは、「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照)

人事異動とは?

- 戦略実行のための最適配置

- 働く人の成長

人事異動の目的は上記2つです。そしてこの2つを同時に実現する手法が人事異動です。

(詳しくは、2つの目的がある「人事異動」がおこなわれる理由をわかりやすく解説を参照)

人事評価(人事考課)とは?

- 従業員が組織に貢献すること

- 従業員自身が成長すること

人事評価とは、上記を同時に実現することが目的です。

よく、給与や賞与を決めるため、公平性を保つためなど人事評価の目的と表現していますが、私はそうは思っていません。

給与や賞与を人によって変えることや公平性を保つことはあくまで方法であって、目的ではないと考えるからです。

(詳しくは、「人事評価(人事考課)の目的」をわかりやすく解説を参照)

スイッチングコストとは?

- 人は物事を変えたくない生き物

- 人が何かを変える時、3つの負荷がかかる

- この負荷のことをスイッチングコストという

3つの負荷とは金銭的・物理的・心理的負荷です。これがスイッチングコストの種類となります。

皆さんもそうだとは思いますが、人は基本的に物事を変えたくない生き物なのです。

(詳しくは、「スイッチングコスト」を人の心理を踏まえてわかりやすく解説を参照)

SPA(製造小売業)とは?

企画・製造・販売の全工程を自社主導で行うことで、消費者ニーズに合った商品を素早く作り続けること

このことがSPAの目的です。ユニクロさんやニトリさんが有名です。

SPA(製造小売業)のメリットは、消費者ニーズに合わせた商品化、原価率の低減です。

SPA(製造小売業)のデメリットは、金銭負担コストがかかる、マネジメントコストがかかることです。

(詳しくは、「SPA(製造小売業)とは?」をわかりやすく解説を参照)

ポイント割引は誰が負担している?

- 基本は出店者が負担

- ポイントアップは、運営者もしくは出店者の自己判断

ショッピングに際に発行されるポイントですが、基本は、上記2点となります。

なぜ企業はポイント発行するのでしょうか?新規顧客獲得、リピートの促進の顧客の囲い込みと、個人情報の獲得が目的です。だから、運営者だけでなく、出店者も負担しているのです。

(詳しくは、「ポイント割引は誰が負担している?」をわかりやすく解説を参照)

ブランド・ブランディングとは?

- ブランドとは、消費者が機能にプラスアルファしてお金を払ってくれるもの

- ブランド力が上がるとは、消費者が機能にプラスアルファして払ってくれる金額が増えること

- ブランディングとは、会社がブランド力を上げるために行う行動

それぞれを一言で言うと上記となります。ブランド力があればあるほど商売はしやすくなるのですが、簡単にブランド力が上がるわけではないです。

詳しくは「ブランド・ブランディングとは何?」をわかりやすく解説を参照

仕組み化とは?

仕組み化の意味

ベストな方法を形式知化し、行動レベルまで落とし込み業務標準にすること

仕組み化の目的

成果を最大化されるために、個人の成果の底上げをおこなうことで、平均点を上げること

仕組み化の対象の階層分け

誰がやっても同じ成果であるべきもの

その他

この3つに分けて理解することで仕組み化が理解できます。

(詳しくは、「仕組み化」を意味と目的と階層に分けてわかりやすく解説を参照)

営業担当とは?

- 「立ち位置」は、組織の全面的な後押しを得て、お客様と接点を持つ位置

- 「本質」は、唯一お金を頂けるお客様の課題を解決しお金を頂くこと

- 「役割①」自社商品で解決できる課題を持ったお客様を探し、受注すること

- 「役割②」お客様のニーズを社内にフィードバックすること

- 「営業力とは」、お客様や担当エリアが変わっても、3年以上目標を達成し続ける力

このように定義できます。

ただ、売上が上がらないと総じて営業担当の責任になります。上記の考え方をしっかり持っておくと、本来の課題は何なのか?が理解できます。

(詳しくは、営業担当とは?立ち位置・本質・役割・営業力をわかりやすく解説を参照)

営業ヒアリングとは?

営業ヒアリングの大目的は、

受注するため

すべては受注のためです。お客様の受注の判断は、売上が上がるか?コストが下がるか?のいずれかです。

自社の製品・商品・サービスで、売上アップ、コストダウンに直接・間接的に貢献できることが大事になります。

営業ヒアリングの2つの目的は、

1.お客様になるかどうかの判断

2.次の商売のネタ発見

営業ヒアリングの目的は、お客様のことを知り、良い提案をするためという説明がよくあります。

ただ、この答えでは、手段の目的化がおきています。

良い提案ができれば受注できなくていいのでしょうか?違いますね。最終目的はあくまで受注です。

営業ヒアリングの目的は2つありますが、習得する明確な順番があります。

まずは目的1そして2です。並列ではありません。なぜなら、ヒアリングの内容が全く違うからです。

(詳しくは、営業ヒアリングとは?ふたつの目的に分けると簡単に理解を参照)

ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由

上位表示のために上位の記事を真似るため

記事を作成している企業や個人は、たくさん記事を見てもらうために検索結果の上位を目指し、さまざまな対策をおこなっています。

俗に言うSEO対策です。

上位に掲載されている記事は、Googleさんなどの検索エンジン運営者から高い評価を得ているため、上位の記事を真似る手法を多くの企業や個人が取ります。

上位と戦うためには、普通は真似るのではなく、いかに差別化していくかを考えるのですが、Webでは真似る手法が主戦略となります。

その結果、同じような記事が上位を占めることが起きるのです。

(詳しくは、ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由を参照)

決裁権とは?決裁ルートとは?

- 決裁権とは、判断をおこなうことができる権利

- 決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋

決裁権とは、物事の判断をおこなうことができる権利です。

誰がどの位の判断をしてよいのかを職務分掌などで決めている場合が多いですが、一般的には、役職ごとに決裁できる内容や金額の上限を決めている場合が一般的です。

だから、内容や金額により、決裁できる人が変わります。

決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋のことです。

稟議を上げる順番が基本となり、それぞれの上長に承認を取っていき、最終的に決裁者が決裁をすることで、会社として決裁されたことになります。

(詳しくは、BtoBビジネスの必須知識 顧客の決裁権・決裁ルートをわかりやすく解説を参照)

決算書類の見方 5つの項目だけで会社がわかる

決算書類でチェックする5つの項目

1.売上が伸びているか?

2.粗利率が高いか?

3.お金の集め方は適正か?

4.一部の事業や顧客に依存していないか?

5.従業員の年齢が適切か?

上記5つの項目です。

なぜこの5項目だけでわかるのか?

今後成長できる確率が上がる5つの要素だから

会社を見る目的はさまざまでも、今後儲かる可能性が高い会社かどうか?が共通して知りたいことです。

今後儲かるためには、売上が伸びていく可能性が高いことと、事業が傾くリスクが少ないことが大事になります。

先は誰も読めませんし、会社の業績はとても沢山の要因が絡むので、あくまで確率論になります。

ただ、直近5年間で売上を伸ばしている会社とそうでない会社では、前者の方が今後売上を伸ばす可能性は当然高くなります(1)。

また、利益率が高いと少しの売上で利益がでます(2)。

会社の大きなリスクは、借金の返済・うまくいっていることに何かが起きる・会社の動きが鈍くなることです。

具体的には、金利のかかるお金を多く借りていると、返済が負担になります(3)。

取引上位の会社やメイン事業の比重が高いと、それらに何かがあった時に一気に会社は傾きます(4)。

従業員の年齢が高くなると組織の動きが鈍くなります(5)。

したがってこの5つを見るだけである程度のことはわかるのです。

(詳しくは、知識と分析が不要な決算書類の見方 5つの項目だけで会社がわかるを参照)

ビジネス用語の違い

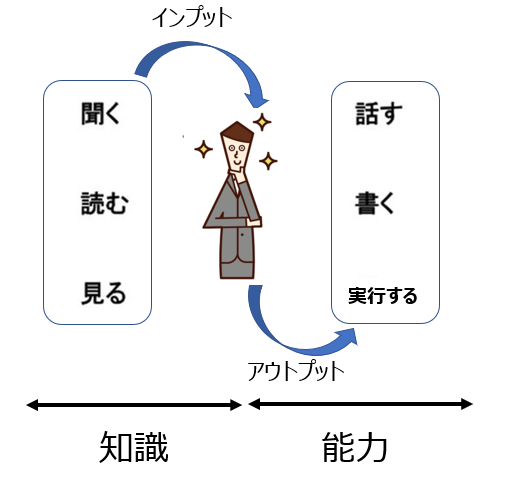

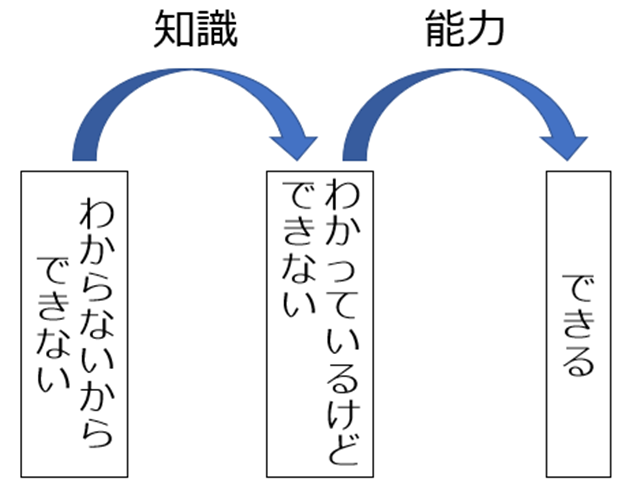

「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 知識があるからといって能力があるわけではない

- 知識はインプット 能力はアウトプット

- スキルの集合体が能力

- わからないからできない→わかるけどできない→できるという流れ

能力を上げたかったら、まずは知識を増やしましょう。

知識はインプット、能力はアウトプットです。

知識を能力に変えるためには、わからないからできない→わかるけどできない→できるという流れで、ステップアップしていくことが必要となります。

(詳しくは、「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)

「全体最適」と「部分最適」の違い

- 部分最適を積み上げても全体最適にならない

- 全体最適を積み上げたら全体最適になる

- 部分最適の正解と全体最適の正解が違う

全体最適と部分最適の違いは上記3つです。このことが全体最適を理解する上で大事なこととなります。

(詳しくは、全体最適とは?部分最適と対比してわかりやすく解説を参照)

「現象」と「原因」の違い

「何かを行った(行わなかった)結果」の

- 結果が「現象」

- 「現象」を引き起こしたものが「原因」

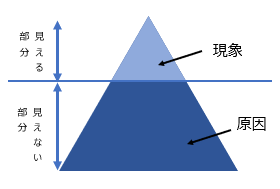

図にすると以下のようになります。

「現象」とはあくまで結果です。その結果に至った「原因」は、直接見えていない部分に必ずあります。

- 現象は表層、原因は根本

- 打ち手が多数ある場合、原因にたどり着いていない

- 打ち手の議論が噛み合わない場合は、原因を疑え

現象と原因の見分け方は、この3つを知っておいてください。

(詳しくは、「現象と原因の違い」をわかりやすく解説を参照)

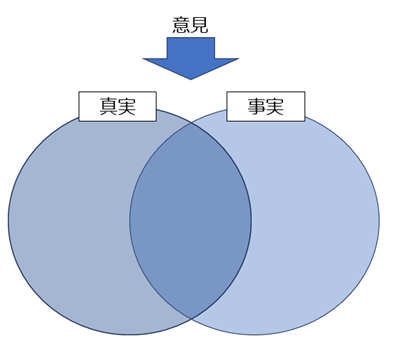

「真実」と「事実」と「意見」の違い

「真実」と「事実」は、同じ場合と違う場合がある

「真実・事実」と「意見」の違いは、本当のことと、感じたことなので違う

これら3つの関係を図にすると以下になります。

ちなみにそれぞれを一言で言うと以下になります。

真実は、本当のこと

事実は、実際におこったこと

意見は、真実や事実を見た感想

(詳しくは、「真実と事実と意見」の違いを分かりやすく解説を参照)

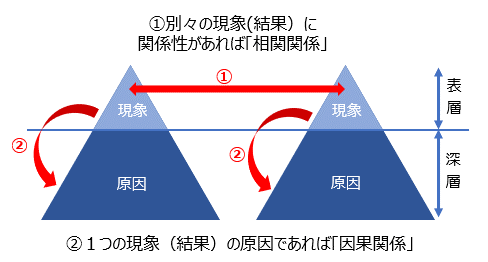

「相関関係」と「因果関係」の違い

- 2つの別の現象(結果)で関係性があるのが相関関係

- 1つの現象(結果)とその原因の関係である場合が因果関係

上図のように①が相関関係で②が因果となります。

(詳しくは、現象と原因で見ると「相関関係と因果関係の違い」がわかるを参照)

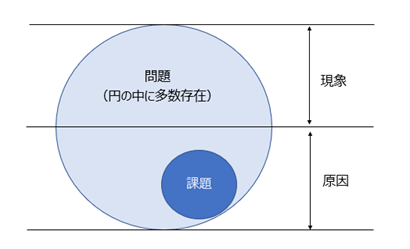

「問題」と「課題」の違い

・問題は、目指す姿と現状のギャップすべて

・問題は、現象と原因の2つが含まれる

・課題は、解決すべき問題で、問題の中の原因部分にある

これが問題と課題の違いを表す内容です。

上図のように、問題は沢山あります。その問題には、大きく2つに分けることができます。現象と原因です。

そして、問題の中にある原因の一部に課題があります。

(詳しくは、人により定義が異なる「問題と課題の違い」をわかりやすく解説を参照)

「戦略」と「戦術」の違い

- 戦略とは「〇〇する」

- 戦術とは「〇〇するために△△(具体的な行動)する」

これが戦略と戦術の違いです。共に目指したい姿を実現することが目的で、戦略の中に戦術があります。

(詳しくは、人により定義が異なる「戦略と戦術の違い」をわかりやすく解説を参照)

売上と費用と利益の関係

財務三表とは?

・貸借対照表(B/S)

・損益計算書(P/L)

・キャッシュフロー計算書(C/F)

財務三表とはこの3つのことです。この3つが「現金を使って現金を増やす器」という考え方でつながっているのです。

会社の活動は以下の流れはこの通りです。

1.現金を集める

2.集めた現金を使って投資する

3.投資したものを使って売上を上げる

4.売上を上げるために使った経費を差し引く=利益

5.これらの活動で現金がふえたのかどうかを確認する

1で集めた現金を使って、最終的に5で現金が増えたかどうかを確認する。

この流れが、まさしくつながっているということの意味です。この活動をそれぞれ数値化したものが、財務三表です。

これは、会社で日々おこなっている活動を一言で表しています。

ちなみに、貸借対照表(B/S)が1.2、損益計算書(P/L)が3.4、キャッシュフロー計算書(C/F)が5を表しています。

(詳しくは、「財務三表(B/S、P/L、C/F)」はひとつの考え方でつなげて理解するを参照)

「変動費」と「固定費」

- 売上に比例してかかる費用が変動費、その他が固定費

- 原材料費・外注加工費を変動費その他は固定費とするとわかりやすい

- 簡単に損益シミュレーションができる

変動費としてよく出てくるのは原材料費・外注加工費です。固定費として出てくるのは人件費・家賃・水道光熱費・広告宣伝費です。

厳密には違う部分もあるのですが、変動費は上記2つで他のものは固定費と考えましょう。実務には何も問題ありません。詳細に分けすぎると実務で使えなくなります。

(詳しくは「変動費と固定費」超簡単に解説&使い方紹介を参照)

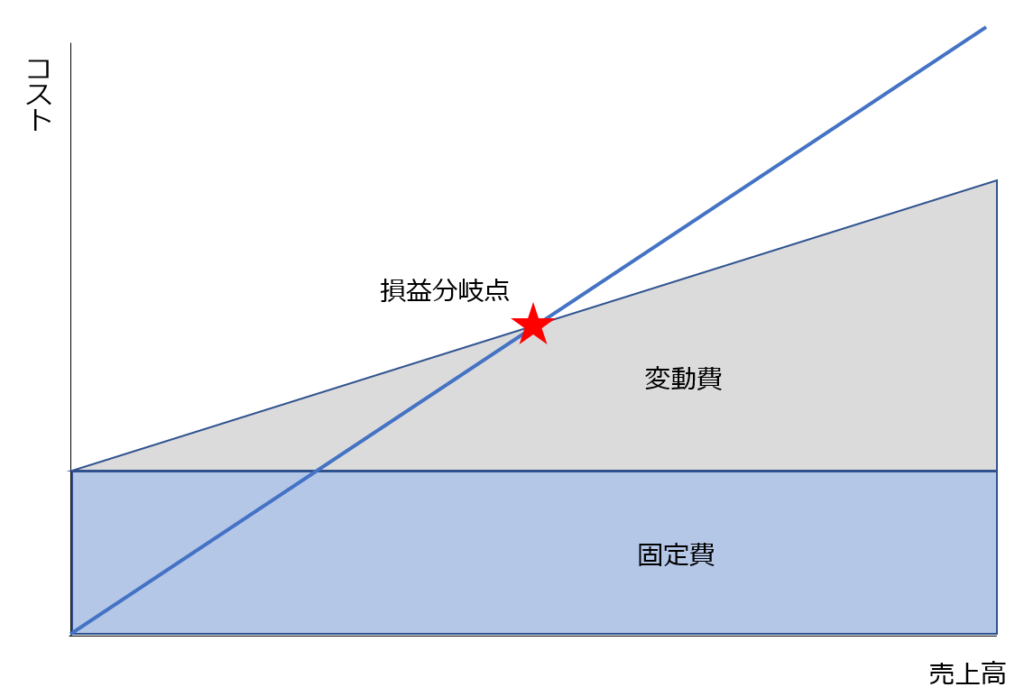

損益分岐点とは?

儲かるか?儲からないか?の境界線(個数もしくは売上)

数量、売上金額等で表現されます。

- 「計画時」もしくは「結果分析」の際に使うもの

- 「結果分析」はひとまず無視

- 「計画時」の使い方のみ理解しよう

使い方は上記となります。

損益分岐点を表す図は上図となります。

損益分岐点で複雑な式が出てくるのは、過去を振り返る結果分析の場合です。まずは、実行前の計画を立てる際に、どれだけ売ったら儲かるのか?それだけ理解すればいいです。

例えば、1個100円の商品で1個当たり30円儲かるとします。固定費が120円かかるとすれば、120円÷30円=4個が損益分岐点個数となります。4個×100円=400円が損益分岐点売上となります。

(詳しくは「複雑な計算式なしで「損益分岐点」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

「値引き販売(仕入れ商品)」の仕組み

スーパー等で閉店場際に安売りをした場合、条件が整えば、

売れた金額がそのまま利益になる

だから、閉店に近づくと売値を半額などの仕入れを無視した価格で売るのです。

すでに仕入れてしまったものは、仕入れ金額がかかってしまっています。その商品を売らずに捨てるか?売るか?の違いです。売れれば(安くても)お金が入ってきますから利益となるのです。

詳しくは「値引き販売(仕入商品)」の超簡単解説&使い方紹介を参照

「値引き販売(自社商品)」の仕組み

売値から変動費を引いた金額で固定費をまかなうことができれば儲けが出る

自社製造商品の場合、1個作るごとに必ず増えていく原価(=変動費)以上の金額で販売すれば、損はしません。

固定費は売れようが売れなくてもかかる費用です。その固定費を売上ー変動費で賄っていくことで営業利益となるからです。

詳しくは「値引き販売(自社商品)」超簡単解説&使い方紹介を参照ください。

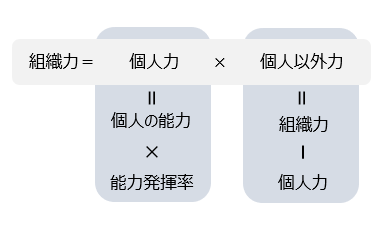

組織力

組織力とは?

- 組織力=個人力×個人以外力

- 個人力=個人の能力×能力発揮率

- 個人以外力=組織力-個人力

組織力とは、上記3つの式で表されます。

(詳しくは、組織力とは?「個人力」と「個人以外力」に分けてわかりやすく解説を参照)

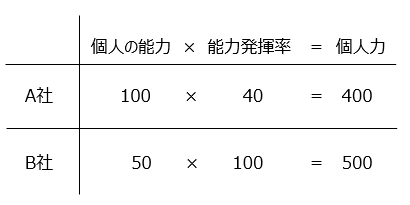

能力発揮率とは?

個人の能力を何パーセント発揮するか?を表したもの

A社は、個人の能力が100で能力発揮率が40%なので個人力は400です。B社は個人の能力が50で能力発揮率が100%なので個人力が500となります。結果B社の方が個人力が高くなります。

脳力発揮率とはこのように個人力に大きな影響をあたえるのです。

(詳しくは、能力発揮率とは?率が下がる13の理由と対策3つをあわせて解説を参照)

個人以外力とは?

組織力から個人力を引いて残ったもの

これが個人以外力です。

組織力―個人力=個人以外力ですが、具体的なものは以下となります。

・商品力

・ブランド力

・仕組み化力

・Web集客力

(詳しくは、組織力から個人力を引いた時に残る「個人以外力」をわかりやすく解説を参照)

マーケット理解

Webサイト集客の全体的な流れ

Webサイト集客の全体的な流れは、以下の通りです。

困った→Googleでキーワード検索→表示されたHPへ訪問→内容確認→問合せ等の行動

この流れを前提に

- 検索エンジンの基礎

- とっても大事な前提

- 工程ごとの把握したい数値と把握方法

- 工程ごとの課題及び打ち手の方向性

の順番で学びましょう。

(各工程の詳細解説は、「Webサイトでの集客 基礎の基礎」をわかりやすく解説を参照)

Webのビジネスモデルは5つ

1.広告掲載モデル

2.マッチング成約モデル

3.小売りモデル

4.コンテンツ提供モデル

5.ノウハウ販売モデル

この5つがネットのビジネスモデルです。

ネット(Webサービス)のビジネスモデルは基本5つに集約されます。どの会社も1つから5つを、単独もしくは組み合わせて事業展開をしています。

逆に言えば、様々な会社がありますが、パターンはたった5つだけしかないのです。

(詳しくは、ネットのビジネスモデル5つを具体例付でわかりやすく解説を参照)

Web広告の種類

広告の種類は課金方法4つと、掲載場所5つの組合せとなります。

課金方法で知っておきたいのは4つ

・広告表示回数に対して課金

・広告掲載で定額課金

・クリックしてもらった場合に課金

・購入(会員登録)した場合に課金

掲載場所で知っておきたいのは5つ

・検索結果に広告(リスティング広告)

・他社サイトのディスプレイ広告

・他社サイトや個人サイトでのアフリエイト広告

・SNSの投稿部分に広告

・動画の前後や合間に広告

細かく分けると無尽蔵に存在するWeb広告(ネット広告)ですが、まずは上記を理解しておいてください。

この基本形がわかっておけばその他はオプション(派生)で考えると理解しやすくなります。いきなり木を見て森を見ずにならないようにしましょう。

(詳しくは、Web広告(ネット広告)を「課金方法」と「掲載される場所」の種類でわかりやすく解説を参照)

自治体に営業する時に知っておくこと

- 営業開始後受注まで1年から2年かかる

- すぐに受注する方法もあるが、完全相見積超低価格

- 継続案件でも相見積

上記内容を受け入れることができるかどうかが参入するかどうかのポイントとなります。長い道のり、かつ継続案件でも受注が保証されない。

ただし、メリットもあります。入金は保証されますし、案件はフルオープンで、莫大なマーケットに対する公正な競争ができます。

詳しくは「自治体営業基礎の基礎」をわかりやすく解説を参照ください。

ネット通販印刷の安さの理由

- 工場の空いている時間を活用

- 複数顧客を同じ用紙でまとめて印刷

- 印刷前工程を徹底的に排除

この3つが安さの理由です。ネット販売をしているだけで、印刷工程は実在する工場で行っています。

とにかく効率最優先で業務を行い、品質ではなく、安く多く売ることで収益を確保しています。

詳しくは「ネット通販印刷が安い理由」をわかりやすく解説を参照ください。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら