学生でも社会人でも、私たちは常に勉強を求められます。

正直、「また勉強か…」と気が重くなる人も多いのではないでしょうか。

「なぜ勉強しないといけないのか?」と検索すると、能力アップや視野を広げるため、専門知識の習得など、一般的な答えばかり出てきます。

しかし、これらは勉強の本当の目的ではありません。では、本当の目的は何なのでしょう?

目的がはっきりしないと、モチベーションを維持するのは難しいですよね。

この記事では、そんな素朴な疑問「なぜ勉強するのか?」に対し、本当の目的と具体的なメリットを分かりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの豊富な経験を持つ「よしつ」が、実体験で培った知見をもとに執筆しました。

(あわせて読みたい、知っておきたい 考え方・意識・スキル)

勉強する目的

選択肢を増やすため

勉強は、あなたの人生の「選択肢」を増やすために行うものです。基礎力が向上すれば、進学先、就職先、職種など、選べる幅が大きく広がります。

限られた選択肢の中から選ぶのと、多くの選択肢の中から選ぶのとでは、その後の人生に大きな差が生まれます。その差を生み出すのが「勉強」なのです。

逆に言えば、「今のままで十分」「選択肢を広げる必要がない」と感じるなら、無理に勉強する必要はないかもしれません。

この後、「勉強とは何か」を解説し、具体的なメリットを詳しく掘り下げていきます。

勉強とは?

知らないことを知ることであなたの能力を高める土台を築くこと

得た知識は、実際に使ってみることで初めて「能力」へと変わります。つまり、知識がなければ能力は向上しません。

そのため、まずは知識をインプットする必要があります。そのための手段が、まさに「勉強」なのです。

(知識と能力の違いは、「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)

※「勉強」という言葉の解釈は多岐にわたりますが、この記事では「座学で学ぶこと」に限定して解説します。

「勉強は嫌だ」と感じるのは、ごく自然なことです。

人間は、慣れたことにはさほど抵抗を感じませんが、新しいことを知る際には脳が本能的に抵抗するようにできています。

だからこそ、新しい知識を習得する「勉強」は、辛く感じられるものなのです。

「なぜ勉強しないといけないのか?」の詳細

辛い勉強をおこなうことで、選択肢が増えるためといいましたが、なぜ選択肢が増えるのか?また増えたメリットは何なのか?を解説します。

選択肢が増える理由

権利を獲得できる

できることが増える

任されることが増える

勉強すると能力が上がる確率が上がります。その結果、上記のことがおきます。

それぞれを詳しく説明します。

権利を獲得できる

世の中の多くの選択肢は、残念ながら平等ではありません。

例えば、一定の学力がなければ、偏差値の高い学校に進学することは困難です。これは企業への入社にも同じことが言えます。

高偏差値の学校や、いわゆる「良い会社」に入ることができれば、それ以下のレベルの学校や他の企業も選択肢として残ります。

しかし、学力や能力が低い場合、高いレベルの学校や企業は最初から選択肢に入りません。これこそが、選択肢の多さにつながるのです。

できることが増える

勉強を通じて知識を習得すると、様々なことを実行できる能力を得られる確率が高まります。

結果として、あなたが選べる物事が増えていきます。

できないことは選べませんが、できることなら、あなた自身の意思で自由に選ぶことができるのです。

任されることが増える

社会人として会社に所属すると、自分のやりたい仕事ばかりができるわけではない、という現実を経験します。

なぜなら、多くの場合、上司など他の人があなたの業務を決定するからです。

では、上司が業務を割り振る際に、勉強を続けて能力を高めている人と、そうでない人、どちらに重要な役割を任せたいと思うでしょうか?

他人が決めることではありますが、責任の大きな業務を任されることで、給与アップにもつながるといったメリットがあるのです。

選択肢が増えるメリット

・自分の意見を遠慮せずに言える

・心の余裕

それぞれ紹介します。

自分の意見を遠慮せずに言える

選択肢が豊富にあると、「今のポジションを失いたくない」という執着心が相対的に低くなります。

その結果、守るべきものが減り、自由に発言できるようになるため、上司などに対しても遠慮なく議論を交わせるようになるでしょう。

実は、このように積極的に意見を述べることで、かえって周囲から認められ、さらに良い役割を任されるケースも少なくありません。

心の余裕

もう一つのメリットは、「心の余裕」が生まれることです。

選べる物事が豊富にあれば、あなたは今の立場に強く縛られることがありません。もし選択肢が少なければ、その限られた中で必死に努力し続けるしかありません。

たまたまその選択肢が自分に合っていれば良いですが、そうでなければ非常に辛い状況に陥ってしまうでしょう。

これは、大きなストレスの原因にもなり得ます。

しかし、いつでも別の道を選ぶことができるという選択肢があることで、状況に縛られることなく、自分の意思で進路を変更できるという安心感が生まれます。これが、心のゆとりへとつながっていくのです。

社会人のたった2つの勉強方法

・ビジネス関係書を読む

・文章を書く

社会人になってからの勉強法はこの2つが中心になります。

(詳しくは、「社会人の勉強」おススメするたった2つのことをわかりやすく解説を参照)

それぞれを解説します。

ビジネス関係書を読む

深い知識を得ることができる

深い知識を習得するためには、一つのテーマを深く掘り下げて考察された情報に触れることが重要です。

そのため、情報量が豊富な「本」を読むことを強くおすすめします。

インターネット記事などでは、手軽に表面的な知識は得られますが、情報量が少ないため深い知識を身につけることは困難です。例えば、書籍が1冊で約10万字あるのに対し、ネット記事は多くても5,000字程度です。

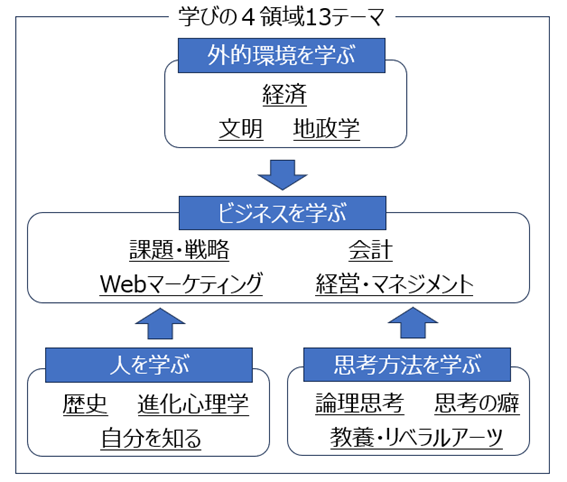

特におすすめする読書領域は、以下の図の通りです。

・ビジネスを学ぶ

→課題・戦略、Webマーケ、会計、経営・マネジメント

・思考方法を学ぶ

→論理思考、教養・リベラルアーツ、思考の癖

・人を学ぶ

→歴史・進化心理学・自分を知る

・外的環境を学ぶ

→経済・文明・地政学

これらは、私が1,000冊近く読書をしてきた中で、特に重要だと感じた4つの領域と13のテーマをまとめたものです。

各領域・テーマをクリックすると、おすすめの書籍を紹介したページをご覧いただけます。

文章を書く

・論理思考が身につく

・知識を能力に変えることができる

知識を活用して文章を書くことは、上記の2つの力を養うのに役立ちます。

文章で何かを伝えようとする時、あなたは全体の構成、最も伝えたいこと、そしてその根拠を明確に示す必要があります。この一連の思考プロセスこそが、まさに論理的思考そのものなのです。

また、頭の中にある知識を文章としてアウトプットする作業は、その知識を実際に「使う」経験になります。

知識は、実際に使われて初めて能力へと昇華します。だからこそ、文章として表現するアウトプットの経験が、あなたの能力向上に直結するのです。

(詳しくは、文章を書く2つのメリットと文章力を上げる2つの方法を参照)

なぜ勉強しないといけないのか?の「まとめ」

選択肢を増やすため

勉強を通じて基礎力が向上すれば、学校や会社、職種など、選べる選択肢が大きく広がります。

選択肢が増える主な理由は、以下の3点です。

権利を獲得できるから

できることが増えるから

任されることが増えるから

勉強は辛いと感じることもありますが、その努力は間違いなくあなたの選択肢を増やしてくれます。

自分の人生の道を複数持てることこそが、本当の豊かさにつながるのです。

さあ、今日から一緒に勉強を頑張りましょう!

他にも「そもそもの疑問」について書いた記事があります。参照下さい。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。