BtoBのビジネスでは、法人である顧客に製品・商品・サービスを販売します。

個人であれば、個人の判断でお金を使うことができますが、法人はそうはいきません。

会社ごとに決裁権者が決められていますし、決済権者にどのように稟議を上げるか=決裁ルートも設定されています。

この決裁権者や決裁ルートが、皆さんが働いてる会社と同じであれば、理解しやすいです。

ただ、会社ごとの様々な決裁方法や決裁ルートが存在し、直接関わる人以外の意見も大事にしないといけない場合もあります。

この記事では、様々な決裁権と決裁ルートについて、わかりやすく解説します。

顧客の決裁なので、営業担当が知っておけばいいと思う方もいるかと思いますが、ビジネスのコアな部分なので、営業担当以外の方にも知っておいてほしいことです。

この記事は、

・営業担当・営業課長・営業部長・営業本部長の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)

決裁権とは?決裁ルートとは?

・決裁権とは、判断をおこなうことができる権利

・決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋

上記が決裁権と決裁ルートです。

・決裁権・決裁ルートがなぜ存在する?

・なぜ決裁権・決裁ルートを知る必要があるのか?

・企業が外部のサービスを購入する理由

・決裁権・決裁ルートの詳細解説

上記に分けて解説します。

決裁権・決裁ルートがなぜ存在する?

会社は「分業」して仕事をしているから

分業とは役割を明確にすることです。その役割には、仕事内容×役職(責任の範囲)の関係になっています。

その役職に応じてどこまで決めていいか?(=決裁権)とどの手順でその人に申請をするか?(決裁ルート)が決まります。

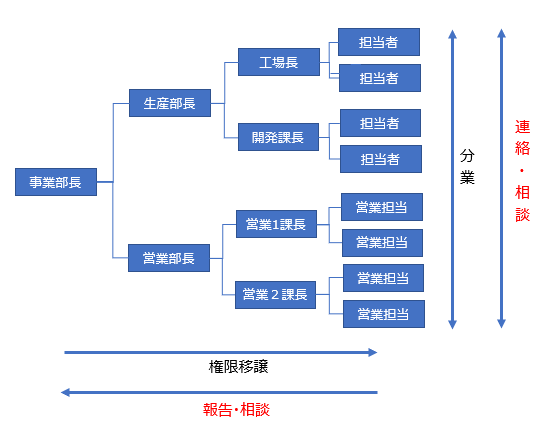

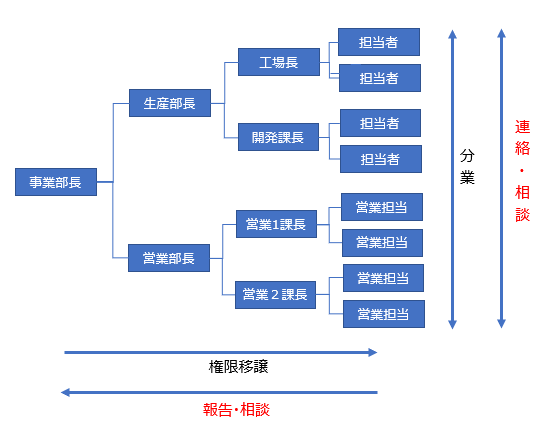

上記のような組織図を見たことがあると思います。組織図とは分業体制を表現したものです。

役職が高い人(左側)の責任となる仕事を部下(右側)に「権限移譲」をおこないます。左から右への流れです。そうすると、逆に右から左に「報告・相談」の義務が発生します。

上下では部署(=機能)で仕事を分業します。当然上下でも報告・相談の義務が発生します。

(詳しくは、「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照下さい)

このように組織全体で分業をおこなうことで、責任の範疇が明確になります。

当然、役職の高い人ほど、任される領域と責任が大きくなります。それに伴い、責任を果たすために会社に及ぼす影響度の高い判断が必要になります。

したがって、役職に応じて物事を決める決裁権を持つことになるのです。そして決裁権を持つ人への申請の上げるルートが決裁ルートとなります。

なぜ顧客の決裁権・決裁ルートを知る必要があるのか?

決裁権者が承認しないと購入してもらえないから

BtoBのビジネスでは、売りたいものを所轄する部署にアプローチしないと、絶対に販売することができません。

経理のシステムなのに、営業組織に営業しても販売できませんし、経理のシステムでも、システムの管轄がシステム部なら経理に営業しても販売できません。

また、担当部署にアプローチできたとしても、決裁権者が承認しない限り販売できません。なぜなら、会社から出ていくお金は厳密に管理されており、誰もが簡単に判断できない仕組みになっているからです。

ただ、決裁権者に直接営業できない場合も多くあります。その際に、その決裁権者へどのように稟議が上がるのかを知らないと営業方法を間違えます。

したがって、自社の製品・商品・サービスを購入してもらうために、誰が決裁するのか?そのように決裁が進むのか?の2つの知識が必ず必要となります。

企業が外部のサービスを購入する理由

自社で構築するより有益だから

企業がお金を使って外部のサービスを購入する理由は、自社でできないことを、他の企業のサービスで充足する方が有益だと考えるからです。

有益とは、そのサービスを自社で作るより、外部から購入した方が安く上がることと、購入したサービスで、売上が増える、もしくは、コストが下がるからです。

自社でなんでも作る方が当然使い勝手がいいです。ただ、そのために、従業員を雇い、商品開発してもらうコストはとても多額になります。

したがって、事業のコアな部分は自社で作る場合が多いですが、それ以外は外部の会社のサービスをお金を払って買うのです。

決裁権と決裁ルートの「詳細解説」

決裁権とは?

決裁権とは、物事の判断をおこなうことができる権利です。

誰がどの位の判断をしてよいのかを職務分掌などで決めている場合が多いですが、一般的には、役職ごとに決裁できる内容や金額の上限を決めている場合が一般的です。

したがって、内容や金額により、決裁できる人が変わります。

決裁ルートとは?

決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋のことです。

稟議を上げる順番が基本となり、それぞれの上長に承認を取っていき、最終的に決裁者が決裁をすることで、会社として決裁されたことになります。

決裁権と決裁ルートのパターン

決裁権と決裁ルートですが、大きく分けると以下の4つのパターンがあります。

- 「決裁権」 社長がすべて 「決裁ルート」 社長のみ

- 「決裁権」 社長 「決裁ルート」 各部署の担当者→役職者→社長

- 「決裁権」 各部署の役職者 「決裁ルート」 各部署の担当者→各部署の役職者

- 「決裁権」 社長や各部署の役職者 「実際の決裁者」 キーマン 「決裁ルート」 各部署の担当者→キーマン→社長や役職者(報告のみ)

それぞれを説明します。

1.決裁権 社長がすべて 決裁ルート 社長のみ

社長のみ~10名以下の小さい会社で多いパターンです。社長が他の人に権限移譲していないため、すべてが社長に集約されています。

販促、原価削減、販管費削減すべて社長が提案を受けて自分で判断する場合です。

判断が早いですが、そもそもお金を使う額が少ないことと、すべて社長の判断となりますので、社長の考え方1つで販売できるかどうかが決まってしまいます。

販売するためには、社長に会わないと何も始まりません。そして社長の主義趣向に完全に左右されますので、社長の考えを把握することが大事になります。

ただ、全業務をおこなうので、各論まで知識をもっていなくて、案内される製品・商品・サービスについて、実はすごい効果があることに気づいていない場合も多くあります。

したがって、気付きをあたえることも重要になります。

2.決裁権 社長 決裁ルート 各部署の担当者→役職者→社長

10名以上の中小企業によくみられるパターンです。

分業はしているものの、権限移譲をしておらず、役職者でも決めることができず、結局すべてを社長が判断している場合です。

外から見たら一見分業しており、各役職者が判断ができそうに感じますが、役職者に決裁権がない場合が多いです。

まずは、役職者の方にいかに味方になってもらうかがポイントです。その役職者の判断というよりも、社長の判断の傾向を聞き出し、提案書にまとめて、社長へのトップアプローチ、出来なければ、提案書を社長に役職者から上げてもらう方法となります。

3.決裁権 各部署の役職者 決裁ルート 各部署の担当者→各部署の役職者

分業しており、権限移譲もできている会社です。中~大企業によくみられます。各部の役職者が内容や金額により判断できるかどうかが決まっている場合も多いです。

決裁ルートも稟議書などのルールが明確になっている場合も多くあります。

いきなり上位役職者や決裁権を持った人に会えることができればいいですが、この規模になると中々直接会うことができません。

まずは担当者を探して、担当者を見方にすることからのスタートとなります。

担当者が納得してくれたら、次はその方の上長に理解してもらう必要があります。上長に会えない場合は、担当者が上長に説明しやすい資料をどこまで作り込むか?がポイントとなります。

当然、一方的な案内ではなく、その会社の基準に合った資料や提案書を担当の方に渡すことが大事になります。

提案書を独り歩きさせて決裁者に決裁してもらうのです。

4.決裁権 社長や各部署の役職者 実際の決裁者キーパーソン 決裁ルート 各部署の担当者→キーパーソン→社長や役職者(報告のみ)

3のパターンの変形パターンです。会社の傾向や販売するための方法はほぼ同じなのですが、一番違うのは、キーパーソンに承認してもらわないと商談が進まない点です。

キーパーソンとは、その名の通り、キーとなる人です。社長や部長等の上位役職者で、決裁権者と同じ場合も多いのですが、決裁権を持たないキーパーソンがいる会社も多く見受けられます。

会社には、ある人が提案したら上長(社長や上位役職者)にかなりの確率で通るという人がいます。また、お金を使う場合は、内容に関係なく必ず通さないといけない人物がいる場合もあります。

正式な決裁者ではないのですが、上長に信頼されている人や金庫番のような人たちです。

信頼されている人には、専門知識を持っている人や、将来を期待されている人(出世候補)がいます。

金庫番とは、経理等の実際にお金の出入金を扱う上位役職者である場合が多く、営業関連の購入についても、この方がOKしないと進まないような重鎮がいる場合があります。

通常の決裁ルートとは違うので、このような方がいるかどうかの把握と、その方がどんな提案をすればOKしやすいかを把握する必要があります。

決裁権と決裁ルートを把握する方法

一番手っ取り早いのは、その会社の組織図を手に入れることです。組織図があれば仮説が立ちます。

上図のような組織図だと、一番の肝になるのは、事業部長ですが、営業関係は営業部長、生産関係は生産部長が決裁者では?と仮説立てできます。

また、決裁ルートも、生産であれば、工場担当者→工場長→生産部長であるという仮説が立ちます。

あとは、この仮説を検証していくことで、決裁権を持つ決裁者と決裁ルートがわかります。

(組織図の詳細は「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照)

また、組織図がない場合は、もらっている名刺を机の上に広げて、事業部、部、課で組織図のように並べていきます。

そうすると全体像は見えなくても、組織図の仮説は立ちますので、そこから考えていくといいでしょう。

顧客の決裁権・決裁ルートの「まとめ」

・決裁権とは、判断をおこなうことができる権利

・決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋

企業は様々な決裁を常におこなっています。鉛筆1本買うことから、数百億円使って工場を建てたりします。

このように決裁とは、企業のコアになる業務です。

したがって、解説の前半のように相手の組織の理解が必要となり、仮説立てをおこない、実際の決裁権者と決裁ルートを把握した上で、販売方法を立案することでより販売の可能性が上がります。

他にもビジネスの基礎知識をまとめた、「知っておきたい ビジネス基礎知識50選」と言う記事があります。参照下さい。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

おススメ本を紹介しています。以下のページを参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら