似たような言葉に相関関係と因果関係があります。この違いってわかりづらいですよね?

ただ、この違いを理解するには、「現象と原因」という切り口で理解するととても分かりやすくなります。

この記事では、この相関関係と因果関係の違いの説明を、現象・原因の切り口でわかりやすく解説します。合わせて使い方も紹介します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)

相関関係と因果関係の違いとは?

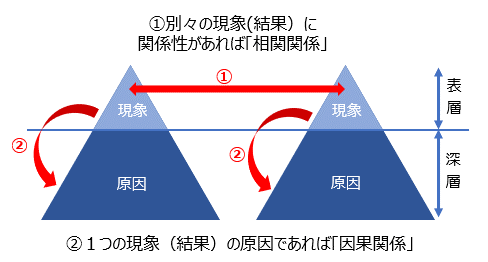

・2つの別の現象(結果)で関係性があるのが相関関係

・1つの現象(結果)とその原因の関係である場合が因果関係

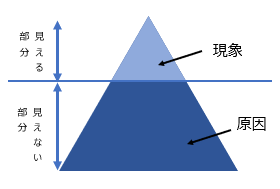

上図のように、①にように別々の現象(結果)に関係性があれば、「相関関係」、②のように、ひとつの現象(結果)の原因であれば「因果関係」です。

現象と原因の違いは?

現象と原因の違いは、「何かを行った(行わなかった)場合」の結果が「現象」で、「現象」を引き起こしたものが「原因」です。

「現象」とはあくまで表層にあらわれる見える部分=結果です。「結果」に至った「原因」は、見えない部分の深層部分に必ずあります。

(現象と原因の違いは、「現象」と「原因」の違いをわかりやすく解説を参照)

相関関係と因果関係の違いの「詳細解説」

では、まず相関関係と因果関係のそれぞれの説明をした上で、違いを詳しく説明します。

相関関係とは?

2つの別の現象(結果)において関係性があること

2つの別の現象(結果)は並列となります。

片方の数値の変更と対応して、もう一方の数値も変わる場合に「相関関係にある」と言います。

片方の数値が上がった際に、もう一方の数値が上がれば、正の相関関係といい、もう一方の数値が下がれば、負の相関関係といいます。

現象(結果)と原因の関係ではないのが特徴です。

因果関係とは?

1つの現象(結果)とその原因の関係であること

1つの現象(結果)をおこした原因なので、主従の関係となります。

相関関係と因果関係の違いの具体例

例えば、雨が降ることと、川が増水することは相関関係にあります。

ただ、川が増水した現象(結果)は、雨が降ったことが必ず原因となるわけではありません。

例えば、上流のダムの放水でも川は増水します。

同じく、川が増水したからと言って必ず雨が降ったことが原因にもなりません。

したがって、相関関係は、別の2つの現象(結果)が同時に起きやすいだけであって、必ずそうなるという原因ではないのです。

逆に因果関係は、現象(結果)と原因が一致しますので、例えば、スマホを長く操作したら、充電が減るのは因果関係となります。

充電が減るのは、操作することでの電池の消費だからです。

相関関係があるかないかの調べ方

相関関係があるかないかは、数式で調べることができます。

それぞれの現象(結果)を数値としてエクセルに落とし込み、CORREL関数を使えば、相関関係にあるかどうかの目安が算出されます。

手動での計算式がありますが、とても複雑なので、エクセルの関数で一発処理しましょう。

| 相関係数 | 相関 |

| -1~-0.7 | 強い 負の相関関係がある |

| -0.7~-0.4 | かなり負の相関関係がある |

| -0.4~-0.2 | やや 負の相関関係がある |

| -0.2~ 2 | ほとんど相関関係がない |

| 0.2~ 0.4 | やや 正の相関関係がある |

| 0.4~ 0.7 | かなり正の相関関係がある |

| 0.7~ 1 | 強い 正の相関関係がある |

相関係数は-1~1で表示されます。上記は、出た数値に対する目安となります。

正の相関関係とは、一方の数値が増えれば、他方も増える場合です。

負の相関関係とは、一方の数値が増えれば、他方が下がる場合のように、逆に動くことです。

因果関係ありなしの調べ方

因果関係に関しては、相関関係のように数値で表させるものではありません。

したがって、現象(結果)と原因の関係になっているかどうかで判断するしかありません。

相関関係と因果関係の「使い方」

相関関係と因果関係の使い方を紹介します。

相関関係の使い方

相関関係の使い方は、仮説を検証する際に多く使われます。仮説を検証し立証できると、関係性があると証明できることになります。

例えば、「長く働けば、スキルが上がる」という仮説が本当かどうかを検証するなどに活用します。

1人1人の行動で判断するのではなく、全体でどのような傾向になるのか?相関関係があるのか?を上記の関数を使うことで、仮説を立証することができます。

因果関係の使い方

因果関係はわかりやすいですね。起きた現象(結果)の原因が何かを把握する際に使います。

相関関係と因果関係の違いの「まとめ」

・2つの別の現象(結果)で関係性があるのが相関関係

・1つの現象(結果)とその原因の関係である場合が因果関係

混同しがちな2つですが、現象と原因という切り口で理解しておけば、混同することもなくなります。

そして、起きがちな相関関係の際に現象(結果)と原因と思ってしまう間違いも起こりにくくなります。

他にも混同しやすい言葉の違いを書いた記事があります。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。