私たちは普段、さまざまな問題を解決する仕事をおこなっています。問題を解決するということは、その問題を引き起こしている原因を取り除くことだ!ということもわかっています。

ただ、表面上の「現象」を「原因」とし、現象に対する打ち手の議論をおこなうことで、まったく議論がかみ合わないことが多くあります。

この記事では、この「現象」と「原因」をに違いを明確に理解できるように、わかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)

現象と原因の違いとは?

・結果が「現象」

・「現象」を引き起こしたものが「原因」

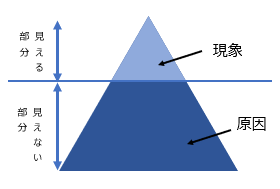

図にすると以下のようになります。

何かをおこなった際に結果が出ます。「現象」とはあくまでその結果のことです。「現象」である結果には必ず結果に至った「原因」があります。

「結果」である「現象」は見える部分なので認識がしやすく、「原因」は見えない部分なので認識がしにくいです。

ただ、「原因」を取り除かないと結果である「現象」が変わりません。したがって原因を見つけることができて、やっと解決策が立案できるようになります。

現象と原因の違いの「詳細解説」

・現象は表層、原因は根本

・打ち手が多数ある場合、原因にたどり着いていない

・打ち手の議論が噛み合わない場合は、原因を疑う

現象と原因の違いで知っておくことは上記の3つです。それぞれ解説します。

現象は表層、原因は根本

現象はあくまで結果という表層のことです。原因はその結果をまねいた根本部分のことです。

例えば売上が下がった、お客様からクレームが入った、不良品が発生した、納期が間に合わなかったなどはすべて現象です。結果だからです。

原因はこれらの現象に対して「なぜ」そのようなことが起きたか?を深堀することで、原因にたどりつくことができます。

打ち手が多数ある場合は、原因にたどり着いていない

本当の原因まで辿り着くと、原因を取り除く打ち手はほぼ見えている状態となります。

言い換えると原因に対する打ち手の選択肢はそれほど多くないのです。

したがって、打ち手が多数ある場合は、「起きた現象」の「原因」を突き止めることができていないのでは?と考えましょう。

例えば、売上が下がったという現象を原因としてしまった場合、

- 顧客数を増やそう

- 値引きしないで単価を上げよう

- 営業の訪問数を増やそう

- 新しい商品を開発しよう

- 広告を増やそう

など無数に出てきます。

これこそ、「現象」を「原因」としてしまったが故に、打ち手がたくさん出てくる事例です。

例えば、売上が下がった現象の原因仮説として顧客数に着目した場合、本当に顧客数が減っているのか?→もし減っているのであれば、どの商品の顧客が減っているのか?→取引がなくなった顧客は、競合に乗り換えたのか?それとも当社の商品が必要なくなったのか?まで深堀をし、売上が下がった原因を特定しないと良質な打ち手が出てきません。

また、売上が下がったのが、本当に顧客数が減っているからなのかも検証する必要もあります。

売上が下がったという漠然とした現象の原因を突き止める際は、「分解して考える」ことが必要です。

売上=販売数×単価、売上=顧客数×平均取引単価などに分解できます。このように分解すると、販売個数、単価、顧客数、平均取引単価どれが売上減の一番の要因かが把握できます。

そして販売個数が売上減に一番影響を与えているのであれば、深堀ることで、原因にたとりつきやすくなります。

(分解して考える方法は「分解して考える」をかわりやすく解説&使い方紹介を参照)

打ち手の議論が噛み合わない場合は、原因を疑う

一生懸命打ち手の議論をしているが、何か議論が噛み合わない場合があります。これも典型的な現象に対して打ち手を考えているパターンです。

そんな時は一歩引いて、そもそもどんな原因に対しての打ち手を考えているか?を考えてみて下さい。

きっと現象を原因まで落とし込めていないので、各自で原因を勝手に決めて、各自の打ち手を話している場合が多くあります。

例えば、売れていない商品の「商品の知名度が低い」という現象に対して、私はTVCMが良いと思う、私はネット広告が良いと思う、私は新聞広告が良いと議論している場合です。

結果、自分の好きな媒体を上げているだけになります。そもそも知名度が低いことが、商品が売れない原因なのか?知名度が一番の要因だとしたら、ターゲット顧客のどの層の知名度が低いのか?それはなぜか?まで考えないと原因にはたどり着きません。

このように言葉で書くと簡単なのですが、議論している内に、目の前しか見えなくなり、それぞれ違う原因に対する打ち手の議論をしていることがとても多く見受けられます。

したがって、議論が噛み合わず、さまざまな打ち手が話されている状態であれば、少し冷静になって原因を特定できているかに戻りましょう。

現象と原因の違いの「まとめ」

・現象は表層、原因は根本

・打ち手が多数ある場合、原因にたどり着いていない

・打ち手の議論が噛み合わない場合は、原因を疑う

打ち手を考えろ!打ち手を出せ!と言う会社も多いですが、まずは原因を突き止めること。そして、その原因を共有すること。そうしないと打ち手の議論が空回りし、不毛な時間を使うことになってしまいます。

他にも混同しやすい言葉の違いを解説した記事を書いています。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。