先人のおかげで、とても役立つさまざまなビジネスフレームワークや法則があります。

これらを仕事で活用することで、課題設定や戦略立案に役立ちます。

ただ、たくさんのビジネスフレームワークや法則があるので、どのような場合に何を使えばいいのかに迷うことも多くあります。

この記事では、ビジネスフレームワークや法則を「一番の基本」「問題把握・課題設定」、「戦略・戦術立案」、「ビジネスの基本法則」にわけて紹介しています。

紹介しているビジネスフレームワークや法則の「詳細記事」も用意しています。各ページへリンクを貼っていますので、詳しく知りたい場合は参照下さい。

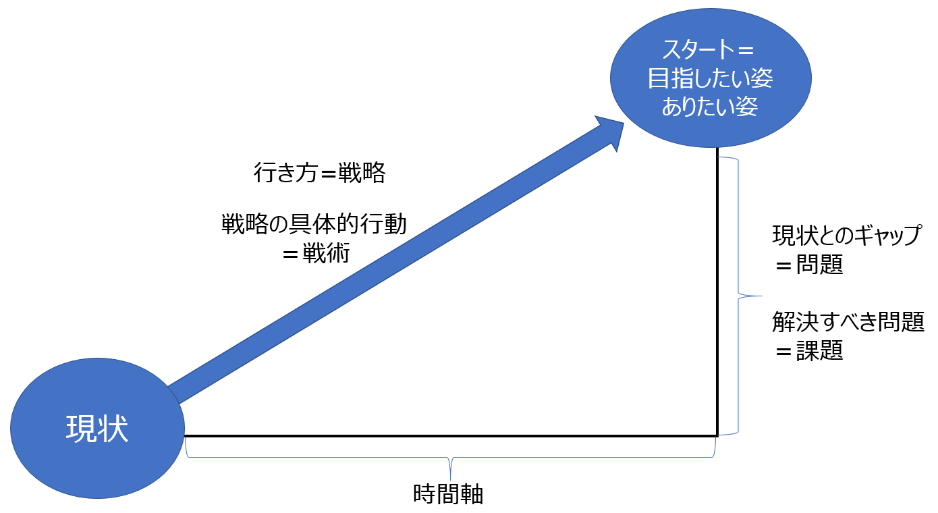

組織活動は、目指す姿・問題・課題・戦略・戦術により構成されています。まさにこの流れが課題解決であり、組織活動の目的です。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、社会人の勉強 学ぶ方法と知っておきたい知識を紹介)

課題解決の要素である問題・課題・戦略・戦術の考え方

最初に、人によりさまざまな意味で使われる問題・課題・戦略・戦術について私なりの定義を紹介します。

問題・課題・戦略・戦術を表す1枚の図

この三角形で目指す姿、現状・問題・課題・戦略・戦術すべてを表わすことができます。

目指したい姿・ありたい姿=ゴールを設定→現状を把握→現状とのギャップが問題→問題の中で解くべき問題が課題→課題解決の方法と時間軸が戦略→戦略の具体的な行動が戦術です。

(詳しくは、「目指す姿・現状・問題・課題・戦略」をたった1枚の絵で表すを参照)

ビジネスフレームワーク・法則とは?

何かを考える際に、考え方をサポートしてくれるものです。

何事も一から考えると、時間がかかりますが、「分解の仕方」「考える方向性」「一般的に起きること」などを先人の皆さんがノウハウ化してくれたものです。

一番の基本となるフレームワーク

「開発→生産・仕入れ→販売」

「開発→生産・仕入れ→販売」

誰もが知っている当たり前の内容です。

フレームワークというと大げさに聞こえるかもしれません。ただ、このフレームワークが本当に最強なのです。

会社には、製品・商品・サービスを提供する「開発→生産・仕入→販売」の仕組みがあることで、お客様に製品・商品・サービスを安定的に提供できます。

製品・商品・サービスがなければ、お客様にお金を頂くことができませんので、ビジネスが成り立ちません。

したがって、「開発→生産・仕入→販売」がビジネスの一番の根幹であり、基本となるのです。

また、「開発→生産・仕入→販売」の各フローは、どれがかけても製品・商品・サービスを提供できないため、この3工程がセットです。

(詳しくは、一番の基本「開発→生産→販売」フレームワークをわかりやすく解説を参照)

業務の流れで分解

- 問題解決は解くべき問題である課題を特定することがスタート

- 解くべき問題=課題は、業務と業務のどこかの間にある

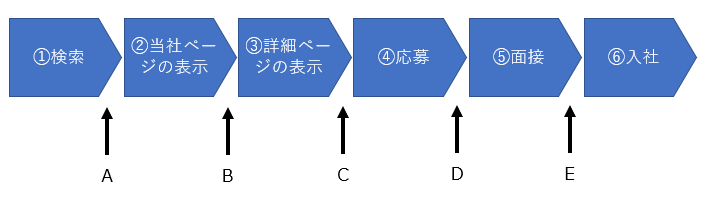

例えば、転職サイトの業務の流れは、①検索→②当社ページの表示→③詳細ページの表示→④応募→⑤面接→⑥入社という流れです。

採用が上手くいっていない場合、上記の各フローの間のA~Eのどこに問題があるかを考えます。

そうすることで、どの問題を解くべきか?=課題設定が正しくできます。

(詳しくは、問題解決のために「流れで分解する」方法をわかりやすく解説を参照)

問題把握・課題設定に使えるフレームワーク

ロジックツリー

抜けモレなく分ける方法

ロジックツリーの説明には、様々なものがあります。

よくある説明として、問題や原因などを構成している要素をツリー状に書き出し、解決法を導き出すフレームワークと言われます。

なんか難しいですね。簡単に考えて、シンプルに「抜けもれなく分ける方法」としましょう。

ただ、「分ける」ことも大事なのですが、もう一つ大事なことは、あくまで「方法」であるということです。

方法ということは、その前提として何かの目的があるのです。

まずは、目的を明確にすることがロジックツリーを活用する上でとても大事なことなのです。

(種類・作り方・使い方の詳細は、ロジカルシンキングの手法のひとつ「ロジックツリー」をわかりやすく解説を参照)

プロダクトライフサイクル(PLC)

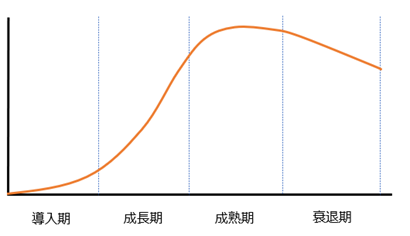

- 商品・製品・サービスは必ず導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクルとなる

- 商品・製品・サービスの現在地がわかり、戦略が立てやすくなる

この2つがプロダクトライフサイクルの根幹となる説明です。

プロダクトライフサイクルを説明する図は上記となります。

商品・製品・サービスは、必ず導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクルになるというフレームワークです。

必ずこのサイクルをたどるので、各期において基本的な課題と戦略が決まってきます。

(詳しくはプロダクトライフサイクル(PLC)をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

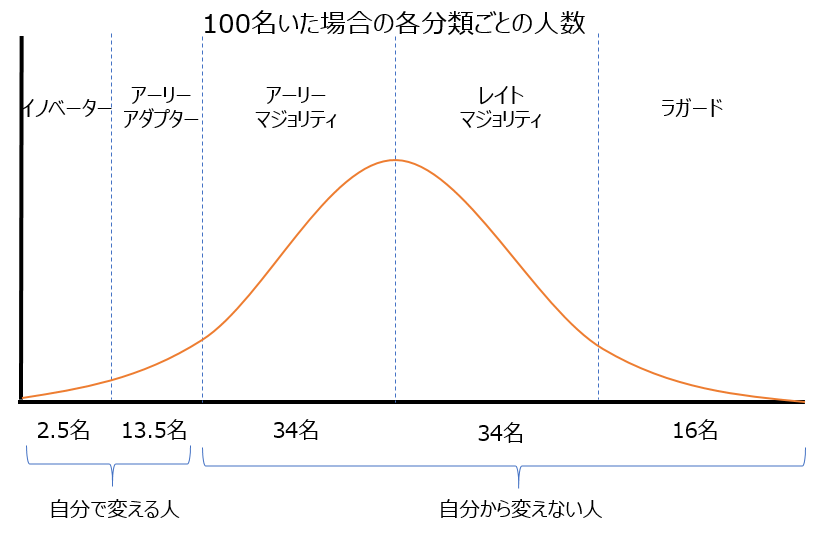

キャズム理論

商品が世間一般に広がる際に必ずある大きな障壁のこと

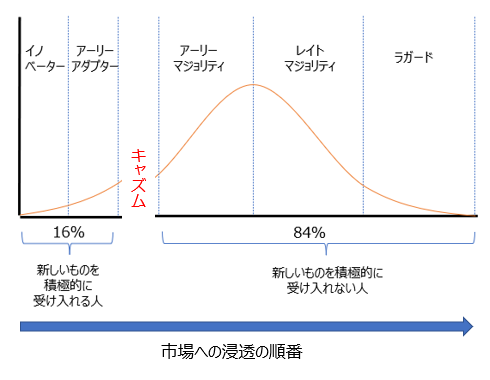

新商品が市場への浸透する際に、上図のように、新しいものを積極的に受け入れる人から始まり、その後、新しいものを積極的に受け入れない人に浸透します。

この積極的かどうかの境目がキャズムと言われる壁になります。

人は、新しいものを受け入れる人と受け入れない人の2種類に分かれます。受け入れる人は16%しかいないので、世間一般に広めるためには、受け入れない人にも受け入れてもらう必要があります。

人の性質が原因なので、必ず発生します。

したがって、どんな商品・製品・サービスでも必ず乗り越えないといけない壁となります。

(詳しくは、人は2種類に分かれる だから知っておくべき「キャズム理論」をわかりやすく解説を参照)

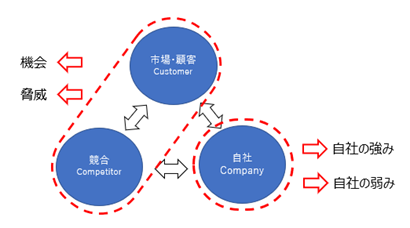

3C分析

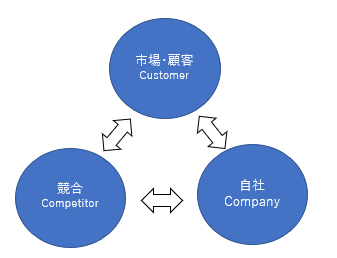

- 現状把握をヌケモレなく行えるフレームワーク

- 分析対象を市場・顧客、自社、競合の3つに分割

これが3C分析です。

上記の図を見たことがありますでしょうか?これが3C分析のテンプレートです。このように、市場・顧客と競合と自社を、それぞれ結ぶ形で表されます。

それぞれの円の中に分析結果を記載することで、マーケット全体をもれなく分析することができます。

(詳しくは、「3C分析」のやり方・作り方・使い方をわかりやすく解説を参照)

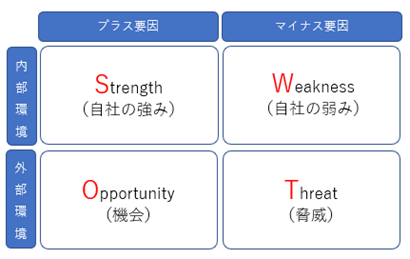

SWOT分析

- 現状を把握するための方法

- 3C分析と基本同じもの

- 自社(内部)と市場(外部)・強みと弱みの4象限で俯瞰するもの

この3つがSWOT分析の説明になります。

4象限とは、「内部環境・外部環境」と「強み・弱み」のマトリックスです。

- Strength(自社の強み)

- Weakness(自社の弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

内部環境・外部環境と強み・弱みのマトリックスで現状を把握する考え方です。

図で表すと上記となります。内部環境と外部環境×プラス要因とマイナス要因の4象限で表されます。

ちなみに3C分析とSWOT分析を重ね合わせると以下の通りです。

完全に組み合わされます。

3Cのそれぞれを検証する際の一つの見方としてプラス要因、マイナス要因でも考えてみましょうという分析方法です。

(詳しくは、「SWOT分析(スウォット分析)」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

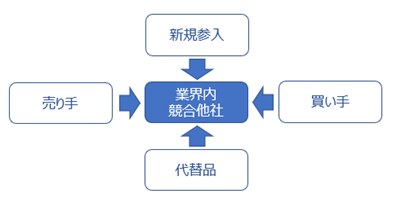

5フォース分析

- 業界単位で考える

- 競争要因を5つに分ける

- 今後おきうる脅威をヌケモレなく検証できるツール

競争要因の5つとは、業界内の競合、新規参入、代替品、売り手、買い手です。

5フォースを表す図はこちらです。この5つの観点で分析をおこなうことで抜けもれなくマーケットを分析できるフレームワークです。

競合環境は常に変化します。その可能性をヌケモレなく検証できるフレームワークです。

(詳しくは、「ファイブフォース(5フォース)」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

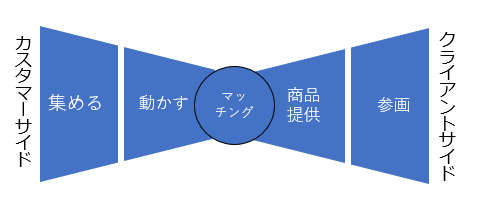

リボン図(リボンモデル)

- マッチングモデル(プラットフォームビジネス)の事業を1枚の絵で表現

- 左右のバランスを取りながらリボンを大きくする=事業拡大になることを表現

リボン図では、この2つができます。

具体的には上記の図がリボン図です。リボンの形に見えることからこの名称となりました。

カスタマーとクライアントをそれぞれ集めてきて、マッチングさせるビジネスを一枚の絵で表現しています。

左サイドはカスタマー(消費者)サイドです。人を集めます。集めた中から一部の人が商品を買ってくれます。

右サイドはクライアント(販売したい人)サイドです。店舗等が参画し商品を多数掲載します。そしてその一部が売れます。

このように左右それぞれからどんどん数が減っていき、最終的にその真ん中がマッチング数となります。

このマッチングモデル(プラットフォームビジネス)をたった一枚の絵で表現しています。

(詳しくは、リクルート「リボン図(リボンモデル)」を事業活用経験を元にわかりやすく解説を参照)

AISAS(アイサス)

- 具体的な課題を特定するために、分けて考える方法

- ネットの購買行動を、認知→興味→検索→行動→共有に分けたもの

それぞれの5つの頭文字を並べてAISAS(アイサス)と呼びます。

- (認知)知って

- (興味)もうちょっと知りたいと思って

- (検索)詳細を調べるために検索して

- (行動)購入ボタンをクリックして

- (共有)購入後みんなに広める

という流れに分けています。ネットでの販売における課題を特定できやすくなります。そのため、有効な対策を考えやすくなります。

(詳しくは、ネットの購買行動プロセス「AISAS(アイサス)」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

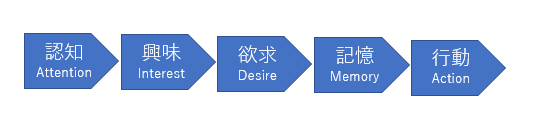

AIDMA(アイドマ)

- 消費者の購買行動は認知→興味→欲求→記憶→行動の5つ

この5つに分解して考えることで、商品販売の課題を特定できやすくなります。そのため、有効な打ち手を考えやすくなります。

上記の5つの頭文字を並べたものが、AIDMA(アイドマ)です。

- (Attention 認知) 知って

- (Interest 興味)もうちょっと知りたいと思って

- (Desire 欲求) ほしいと思って

- (Memory 記憶) ほしいことを覚えて

- (Action 行動) 買う

認知→興味→欲求→記憶→行動という流れに分けています。分けて考える方法のひとつです。

(詳しくは、購買行動を5つに分解「AIDMA(アイドマ)」わかりやすく解説&使い方紹介を参照)

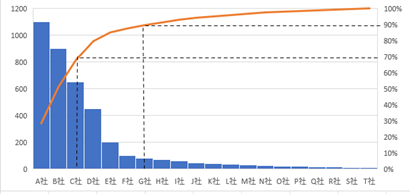

ABC分析

- ランクに応じた対応を行うための区分け方法

顧客や商品を取引額の上位から並べて、上位をAランク、中位をBランク、下位をCランクと区分けします。そして、それぞれのランクに応じた対応を行うための区分け方法です。

よく使われる区分け方法は、上図のように取引額上位から順番に並べていきます。

そして、上位から70%までの顧客や商品をAランク、70%から90%をBランク、90%から100%をCランクにする場合が多いです。

上記なら全20社の内、A~Cの3社がAランク、D~Gの4社がBランク、H~Tの13社がCランクとなります。

(詳しくは、「ABC分析」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

戦略・戦術に使えるフレームワーク

4P

- Product(製品・商品・サービス)

- Price(価格)

- Promotion(販売促進)

- Place(流通)

この4つの頭文字である「P」が4つあるので、4Pと呼ばれています。

マーケティング戦略を考える際に、重要となることは上記の4要素です。これらをまとめて表現するフレームワークが4Pです。

4Pを使う際の注意点は以下の3つです。

- 4Pを考える前に、誰のどんな課題を解決したいかを考える

- 4Pはあくまで打ち手

- 4つのPを組み合わせて考える

(詳しくは、4Pとは?マーケティング戦略で使えるフレームワークをわかりやすく解説を参照)

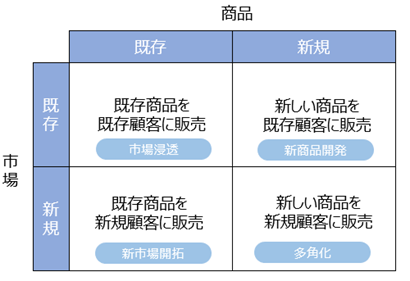

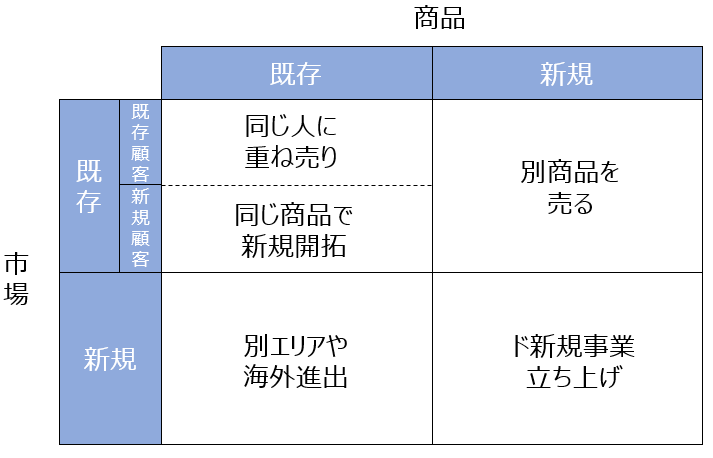

アンゾフの成長マトリクス

- 売上拡大の方法を4つに区分けしたもの

売上拡大の方法は、以下の4つに集約されるのです。

アンゾフの成長マトリクスの一般的なテンプレートは上図です。

アンゾフの成長マトリクスをより具体的に表現すると上図となります。

(詳しくは、成長戦略「アンゾフの成長マトリクス」の意味と使い方をわかりやすく解説を参照)

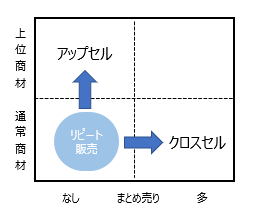

アップセル・クロスセル

- 1人当たりの取引額を上げる方法

- アップセルは上位商材を販売、クロスセルはまとめ売り

アップセル・クロスセルは上記2つで理解しておきましょう。

上位商材を販売することをアップセル、別のものをまとめて販売することをクロスセルと言います。

共に1人当たりの取引額を上げるための手法です。

(詳しくは、1人当たりの取引額を上げる方法「アップセル・クロスセル」をわかりやすく解説を参照)

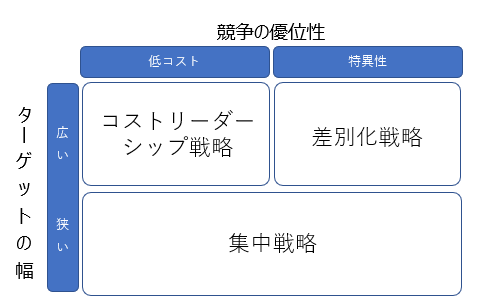

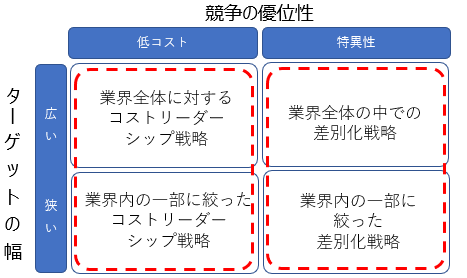

ポーター3つの基本戦略

- コストリーダーシップ戦略

- 差別化戦略

- 集中戦略

上記3つが基本戦略として設定されています。

でも、私は集中戦略がわかりにくい。

この戦略を初めて知った時、差別化と集中って結局どこかに絞ることなので、同じでは?と思ってしまいました。

だから、よくある説明は上記の図なのですが、私は、以下の図でとらえています。

- 業界全体か業界の一部に絞ったコストリーダーシップ戦略

- 業界全体か業界の一部に絞った差別化戦略

の2つで理解するようにしています。

(詳しくは、「ポーターの3つの基本戦略」をわかりやすく解説を参照)

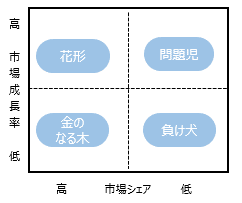

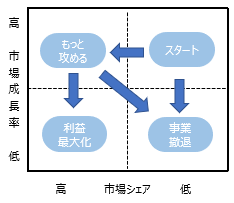

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

各事業の現在地がわかる

各事業の今後が予測できる

各事業の基本戦略が立てやすくなる

この3つができるとてもすぐれたフレームワークです。

上図がよく使われているものです。

縦軸に市場の成長率、横軸に市場でのシェアを取り、4象限に分けたものです。

市場成長率と市場シェアの組合せが、高高なら花形、低高なら金のなる木、高低なら、問題児、低低なら負け犬と呼びます。

もう少しわかりやすくすると以下の図となります。

事業は上図の矢印の方向に進みます。事業撤退にならないように事業運営する際の戦略図となります。

(詳しくは、「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」わかりやすく解説を参照)

ランチェスターの法則

- 第一法則と第二法則の2つで構成されている

- シェアトップとそれ以外の会社のそれぞれの基本戦略がわかる

- 商品力が大事だとわかる

ランチェスターの法則は、元々戦争で使われていた2つの法則を、ビジネスでも活用するようになったものです。

第一法則とは、戦闘力=武器効率×兵力数という式で表現されます。主に地上での接近戦の場合の法則です。

- 武器効率が同じであれば、兵力数が多い方が、多い兵力数を残して勝つ

- 兵力数が同じであれば、武器効率が高い方が勝つ

という法則です。

第二法則とは、戦闘力=武器効率×兵力数の2乗という式で表現されます。主に距離を取った総力戦の場合の法則です。

- 武器効率が同じだと、兵力数の2乗の差となって勝つ

- 兵力数が同じであれば、武器効率が高い方が勝つ

という法則です。

(詳しくは、「ランチェスターの法則」わかりやすく解説&使い方紹介を参照)

コトラーの競争地位戦略

競合の基本戦略を想定しながら、自社の基本戦略を立てることができるフレームワーク

競合がいなければ、自由に事業を行えばいいのですが、そうはいかないのが現状です。

同一業界内において、競合は何を考えているのか?その競合に勝つための基本戦略は何なのか?を提示してくれています。

リーダー、チャンレンジャー、フォローワー、ニッチャーと4つに分類化し、それぞれの基本戦略を提示してくれている、とてもわかりやすいフレームワークとなっています。

(詳しきは、「コトラーの競争地位戦略」わかりやすく解説&使い方紹介を参照)

イノベーター理論

- 「新しいもの好き」から「保守派」の人たちを5分類化

- マーケットにどのように商品が広がっていくかを理論化

商品は、誰もが使う商品に成長する場合もあれば、一時のブームに終わる場合もあります。

人も様々なタイプがいて、新商品にすぐ飛びつくタイプと全くそうでないタイプがいます。

売れる商品は、すぐに飛びつく人から広がり、ふつうの人に広がり、最後に中々動かない人が買うという流れです。

市場にどう浸透していくか?浸透がすすまないのはなぜか?を人の類型を元に理論化したものがイノベーター理論です。

上記のようにイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードと5つに分かれています。

(詳しくは、人を5分類化「イノベーター理論」についてわかりやすく解説を参照)

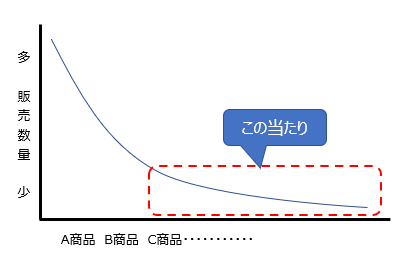

ロングテール

商品を横軸に、商品ごとの販売数量を縦軸でグラフを作ると上記になります。

赤枠をロングテール

この図を恐竜に見立てると、左側が頭で右側が長い尻尾となります。長い尻尾部分なので、ロングテールと命名されました

また、ロングテールが注目されるようになったのは、以下の理由です。

ネット販売によりニーズが少なくても商売ができようになった

このことで、戦略の選択肢が増えることになりました。

(詳しくは、「ロングテール」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

感度分析

- 予測や計画策定時に使う

- 率と額が混在している場合、実際に計算してると大きな気づきがある

感度分析とは、一部分の率や数値が上下した場合に、全体にどれだけの影響が出るかを実際に計算して、分析することです。

(具体的な計算方法は、「感度分析」をわかりやすく解説を参照)

ビジネスの基本となる法則

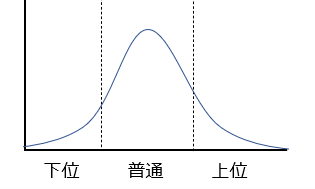

262の法則

- 組織の中では、上位2割、普通6割、下位2割の分布となる

不思議ですが、なぜかこのようになるのです。ちなみに読み方はニーロクニーの法則と読みます。

何かの基準で並べると上記の図のような分布になります。そして、人数が、上位が2割、普通が6割、買いが2割となるため、262(ニーロクニー)と法則化されました。

(詳しくは、なぜかこの分布に「262の法則」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

パレートの法則(28の法則)とは?

- 上位2割で全体の8割を占める

- この法則を知っているとイレギュラーがすぐわかる

この2つがパレートの法則(28の法則)の意味と使い方です。

何かの集まりを分析した場合、2割で8割を占めていることが多く出現します。

例えば、売上上位2割の顧客で8割の売上を上げている、売上上位2割の商品で8割の売上を上げている

などです。

この経験値を法則化したものがパレートの法則(28の法則)です。

(詳しくは、「パレートの法則(28の法則)」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

メラビアン(=コミュニケーション)の法則

- コミュニケーションは言語情報・聴覚情報・視覚情報の3つで成り立つ

- それぞれの割合は7%:38%:55%となる

この2つの法則を導き出したのがメラビアンの法則です。

人と人がコミュニケーションする際に、言語情報7%、聴覚情報38%、視覚情報55%という割合で影響するという実験結果を1971年にアルバート・メラビアンさんが発表しました。

言語と非言語(聴覚・視覚)に分けた場合、非言語コミュニケーションが大事になるということを証明しています。

(詳しくはメラビアンの法則=コミュニケーションの法則をわかりやすく解説を参)

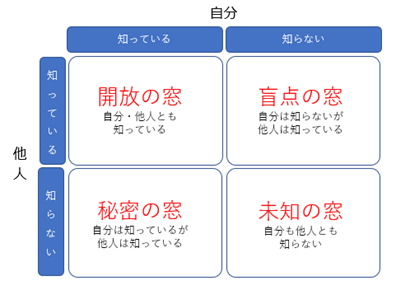

ジョハリの窓

- 自分のことすべてを自分がわかっているわけではない

- 他の人と自分の認識をそろえると良いコミュニケーションができる

開放の窓、盲点の窓、秘密の窓、未知の窓の4つです。自分が知っている・知らない×他人が知っている・知らないの軸で切った4象限となります。

人によって各象限の大きさは違いますが、必ずこの4象限は存在します。

詳しくは「ジョハリの窓」を超わかりやすく解説を参照ください。

マズローの5段階欲求とは?

人の欲求の進化を5段階で表現したもの

マズローさんは人の欲求が、生理的→安全→社会的→承認→自己実現と進化していくことを5段階に分けて理論化しました。

これが、マズローの5段階欲求です。

(詳しくは、人の欲求を5段階に分解!マズローの5段階欲求をわかりやすく解説を参照)

ビジネスフレームワーク・法則の「まとめ」

上記で紹介したように、多くのビジネスフレームワークや法則があります。

それぞれ一度使ってみると理解が進みます。一度試してみて下さい。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。