社会人であれば誰もが使う「名刺」。名刺の運用に関して様々な「不」があったことは誰もが気づいていました。

ただ、誰も気づいている「不」を解決しようとしませんでした。いやできませんでした。

この「不」に対して課題解決したのがSansan株式会社です。

そして、名刺サービスを基盤に、今は営業DXをサポートする会社へ変革をおこなっています。

この記事では、そもそもSansanさんが、名刺の「不」に対してどのような解決をおこなったのかを解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

あわせて読みたい ざっくりわかる【成長企業の成長の理由】有名18社の直近決算と成長のポイントを解説

他にも様々な会社を解説しています。社名をクリックすると詳細記事が表示されます。キーエンス、オービック、ZOZO、出前館、モノタロウ、エムスリー、ワークマン、ABCマート、ビズリーチ、メルカリ、サイボウズ、無印良品、ネット印刷ラクスル、freee、ダイキン工業、日本M&Aセンター、楽々精算ラクス。

Sansan 高成長の理由は?

- 社会人であれば誰もが困る名刺の「不」を解決したこと

- 名刺をデータ化する技術を作り上げたこと

- 一度使うとやめられなくなるサービスであること

- 名刺サービスの顧客接点を基盤にサービス拡大していること

この4点が高成長の主たる理由です。

Sansanとはどんな会社?

Sansanさんは、名刺を軸に営業DX全般のサービスを提供する「Sansan事業」、請求書オンライン受け取りサービス「Bill One事業」個人需要に対して「Eight事業」としてサービスを提供しております。

Sansanを財務三表から見るとどんな会社?

まずは、Sansanさんがどんな会社かを公表されている財務三表で見てみます。

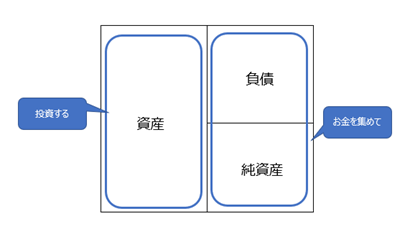

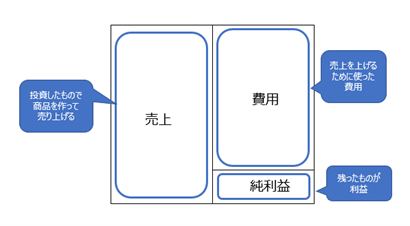

会社とは「現金を使って現金を増やす行動」をおこなっており、その行動は以下の流れです。

- お金を集めて投資する(貸借対照表B/S)

- 投資したのものを使って売り上げ、費用を引けば利益(損益計算書P/L)

- 上記の結果現金が増えたのかどうかを把握する(キャッシュフロー計算書C/F)

(詳細は「会社の本質は何?」を超わかりやすく解説を参照)

この流れに現在の業績を加えて順番で見ていきましょう。

Sansanさんの2023年5月期の公表されている決算短信を元に説明していきます。

上記の場所から、2023年5月期決算短信をご覧ください。

注意点ですが、数字の単位が万円や億円ではなく、百万円や千円となっています。

財務諸表では、数字はカンマごとで切られて表示される場合がほとんどです。10,000,000円は、10百万円、10,000千円と表示されます。

表の右上等に表記の単位が記されていますので、見る癖をつけることと、この表記に何とか慣れましょうね。

ちなみに、この記事ではわかりやすいように、万円・億円かつ数字を丸めて表記します。

直近の業績

売上は、255億円(昨年204億円)、売上総利益218億円(昨年179億円)、営業利益は2億円(昨年6.3億円)です。

売上は前年度と比べて24.9%も伸びています。また、売上総利益率が驚異の85%となっています。売上が100万円だとすると、売上総利益が85万円も出る高収益構造です。

お金を集めて投資する(貸借対照表B/S)

(貸借対照表の見方は「貸借対照表(B/S)」超簡単解説&使い方紹介を参照)

では最初に、どのようにお金を集めているのでしょうか?貸借対照表の右側ですね(決算短信8.9P参照)。

一番大きな科目は、顧客の支払いは、1年間一括契約時(更新時)払いが基本なので、前受金が多く発生しており、107億円(昨年82億円)となっています。

2番目は、資本金で66億(昨年64億円)となっています。

前受金の107億円は、塵も積もってとても大きな金額となっています。金利無しでお金を借りていることと同じです。Saas系の事業にある大きなメリットです。

では、それをどう投資しているのか?貸借対照表左側です。

現金で211億円(昨年154億円)、有価証券で37億円(昨年63億円)となっています。

様々な用途で使える現金を持っておくことと、運用益が見込める有価証券にお金を使っています。

投資したのものを使って売り上げ、費用を引けば利益(損益計算書P/L)

(損益計算書の見方は「損益計算書(P/L)」超簡単解説&使い方紹介を参照)

では、どれだけの売上と利益が出ているかを再度見てみます(決算短信10.11P)。

売上は、255億円(昨年204億円)、売上総利益218億円(昨年179億円)、営業利益は2億円(昨年6.3億円)です。

SaaS事業の典型的な高売上総利益率構造となっています。驚異の売上総利益率85%。100万円売上を上げたら、85万円儲かるという構造です。

企業が年間費用を払ってSansanさんのシステムの中に入り、サービスを受けます。

ただ、実物商品販売のように、商品ひとつごとに実原価がかかるサービスではありません。

1つの企業がシステムに参画したとしてもSansanさんサイドには原価はかかりません。だからこのような高売上総利益率になるのです。

上記の結果現金が増えたのかどうかを把握する(キャッシュフロー計算書C/F)

(キャッシュフロー計算書の見方は「キャッシュフロー計算書(C/F)」超簡単解説&使い方紹介を参照)

キャッシュの増減を見てみます(決算短信14.15P)。

期末残高は210億円(昨年152億)あります。昨年と比べて58億円積み上がっています。出入りは、色々ありますが、有価証券の取得を減らしたことがキャッシュ増の大きな要因となっています。

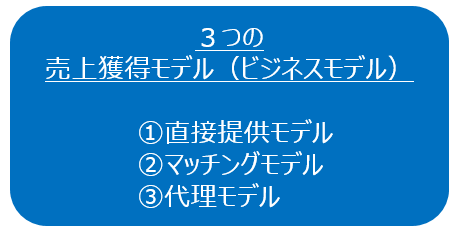

Sansanはどんな売上獲得のモデル(ビジネスモデル)か?

(モデルの詳細は「売上獲得のモデル(ビジネスモデル)は3つ」をわかりやすく解説を参照)

営業DXサービスであるSansan事業部、請求書オンライン受け取りサービスのBill One事業は、直接提供モデルです。

個人向けのサービスのEight事業はマッチングモデルです。

Sansanの高成長の理由を「詳細解説」

高成長している会社や事業は大体同じパターンです。困っている人が多い(=マーケットが大きい)ことに対して、最適な解決方法で一網打尽に課題解決しているパターンです。

Sansanさんも事業のコアは、まさに誰もが困っていた名刺の不の解消です。

今では、営業DX全体のサービスとして進化していますが、元々始まった名刺サービスについて、どのように成長したのか?を解説します。

社会人であれば誰もが困る名刺の「不」を解決したこと

名刺は、社会人であれば多くの人が持ち、他の人と名刺交換をします。

名刺交換の目的は、連絡方法と名前を紙一枚に記載したものを渡すことで、相手に簡単に提供することです。

実はこれって個人情報を提供しているのです。

相手に氏名、会社名、部署役職、会社電話番号、携帯番号、住所を渡し、連絡することの承諾をするのです。ただ、この個人情報をちゃんと活用できていなかったのです。

名刺にまつわる「不」

私は10以上の事業を抱える会社かつ異動が頻繁に行われる会社で働いていたので、とても名刺に関わる「不」を感じていました。

実際に困ったことの一部を記載します。

個人の名刺管理に関する「不」

- 名刺を名刺フォルダーに入れて管理するので、いちいち探さないといけない。

- 名刺交換数が増えると持ち歩けなくなるので、転記の必要があるが、すべて自分で入力しないといけない。

- 名刺フォルダーで会社ごとにまとめていると、名刺交換数が増えて、入れ場所がなくなる。

- 名刺をなくすと連絡先が分からなくなる。

- 異動前に名刺交換した人に連絡したいと思ったが、異動の際に過去の名刺を処分してしまっていた。

名刺情報・担当者情報の共有に関する「不」

- 担当している顧客及び担当者に、同じ会社の他の部署がどのようにアプローチしているかわからない。

- 社内で情報共有しようとしても、他の部署に予算を取られたくないので、共有したくないという気持ちが発生する。

- どうしても会いたいと思っている人が、実は同じ会社の別部署の担当者が頻繁に会っていた。

- 初めてテレアポしたのに、何回も電話してくるなと叱られた。実は他の部署の人たちも同じ人にテレアポしていた。

このように「不」を上げていくといくらでも上がっていきます。

ちなみに有名なCMも上記の不(早く言ってよ~)をテーマにしています。

これらの「不」を解決するには名刺をデータ化し、社内であれば誰でも見ることができる状態にし、自社軸ではなく、顧客軸で自社の担当全員がアプローチ履歴を、その名刺に紐づけて管理することです。

その上で、会社全体で情報共有をする判断をすることで、部分最適にしかならない、情報を隠す事もできなくなります。

またデータ化できることで、メールアドレスの直打ちもなくなるだけでなく、メールの一斉配信もできるようになり、営業効率も上がります。

まさにこのような仕組みをSansanさんは提供したのです。

名刺をデータ化する技術を作り上げたこと

ここまでは、だれもが思っていたことですが、一番のネックは名刺のデータ化です。

このデータ化を99.9%の精度で実現したのです。

名前を間違うのは失礼ですし、アドレスが違って別の人にメールが届くと迷惑です。

実際に私が新卒で入った会社のアドレスですが、最後の文字が「ら」なのですが、アドレスが「ra」ではなく、「r」で終わりでした。

最後のaが入ると別の人のアドレスになります。その人から迷惑そうに何回もメール転送をしてもらったことがあります。

自分のせいではないのですが、とっても気まずくなった記憶があります。

このように一文字間違うだけで、大きな問題になります。社内であればまだいいのですが、FAX番号等が間違えてしまっては、社外に情報漏洩してしまう可能性もあります。

その上、名刺に記載されている情報は基本同じですが、記載する場所は会社の名刺ごとで千差万別です。

貴重な情報を間違えることなく、データ化する難易度の高さで、誰もが良いサービスができるとわかっていても、実現できなかったのです。

数字の「1」と英語小文字の「l」「i」など似た文字も多い存在します。

ただ、これをSansanさんは実現したのです。

当初はスキャンしたものをすべて人が目でチェック(2名)し、手直しをしてデータ化をしたそうです。そして2名分のデータを突き合わせて、不一致の場合は更にもう一名が確認変更をしたそうです。

気が遠くなる作業ですが、名刺の確実なデータ化にビジネスチャンスと見たSansanさんは、ネット企業にも関わらず、人海戦術を取ったのです。

今ではかなり画像認識技術・AI技術が進んで人に頼らなくなっているようですが、すべて機械化ではなく、人が最後には確認する仕組みで運用したそうです。

私も、個人向けの「Eight」を使って名刺管理していますが、日々読み取りのスピードが上がっているのがわかります。

一度使うとやめられなくなるサービスであること

一番の強みは、Sansanさんの仕組みで名刺管理をおこなうと、やめることができなくなります。

やめること=名刺管理を捨てることになるからです。また、名刺に紐づいた顧客情報を捨てることにもなりますので、やめる選択は非常に取りづらくなります。

なんと最新の解約率は0.44%しかないそうです。1,000社の内、4社位しか1年間でやめないのです。ひっくり返せば996社位から継続的な収入を得ることができるのです。

Sansanさんのシェアは80%を超えているようですが、最近の騒動により、直接人が接点を持つ機会が減ったため、名刺交換のニーズが少なくなりました。

ただ、顧客情報(名刺情報)を基盤に、さらなる情報を付加し、営業DX全体にサービスを広げることで事業拡大を狙っています。

Sansanの高成長の理由「まとめ」

- 社会人であれば誰もが困る名刺の「不」を解決したこと

- 名刺をデータ化する技術を作り上げたこと

- 一度使うとやめられなくなるサービスであること

- 名刺サービスの顧客接点を基盤にサービス拡大していること

特に名刺のデータ化につい、会社立ち上げ時は人で行った判断が、今のSansanさんのビジネスにつながっているのです。

そして、この顧客基盤を使って営業DXや請求書受領のシステム等を販売することでサービスの多角化を図っています。

今後も売上がまだまだ伸びそうです。

他の企業の解説もしております(キーエンス、オービック、ZOZO、出前館、モノタロウ、エムスリー、ワークマン、ABCマート、ビズリーチ、メルカリ、サイボウズ、無印良品、ラクスル、freee、ダイキン工業、日本M&Aセンター、ラクス)。

各企業の詳細は、それぞれの会社名をクリックしてご覧ください。

また、上記企業のポイントをまとめてさくっと知りたい方は、【成長企業の成長の理由】有名18社の直近決算と成長のポイントを解説を参照ください。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら