能力が高くても、能力を発揮しなければ、能力が低いことと同じになります。

様々な組織において、能力を発揮できるかどうかは、個人の問題・組織の問題含めて、沢山の要因があります。

組織の課題を個人の能力に起きがちですが、個人の能力を上げなくても能力発揮率を上げることで「個人力」が上がることと同じ効果があります。

この記事では、組織力の大きな要素である能力発揮率をわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい 考え方・意識・スキル)

能力発揮率とは?

組織の行動で、個人が自分の能力を何パーセント発揮するか?を表したもの

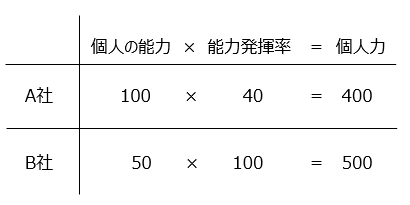

上記の例で紹介します。A社は、個人の能力が100で能力発揮率が40%なので個人力は400です。B社は個人の能力が50で能力発揮率が100%なので個人力が500となります。結果B社の方が個人力が高くなります。

脳力発揮率とはこのように個人力に大きな影響をあたえるものです。

組織において「個人力」を上げるには、個人の能力を上げるのか?能力発揮率を上げるのか?両方上げるか?になります。

この個人力を上げる要素となる能力発揮率について、能力発揮率が低くなる13の要因と対策3つをひとつずつ解説していきます。

「組織力」における「能力発揮率」の位置付け

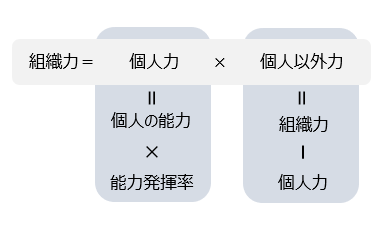

・組織力=個人力×個人以外力

・個人力=個人の能力×能力発揮率

・個人以外力=組織力-個人力

組織力とは、上記3つの式で表されます。

(組織力の詳細は、組織力とは?「個人力」と「個人以外力」に分けてわかりやすく解説を参照)

組織力を上げるための「個人力」を上げる要素です。

能力発揮率が低くなる要因

・がんばっているが、能力を発揮できない

・がんばれなくて、能力を発揮できない

能力発揮率が低くなる要因は、上記の通り大きく2つに分けることができます。それぞれ解説します。

がんばってるが能力を発揮できない

・がんばらなくてもいいことをがんばっている

・いやいやがんばっている

・がんばってもできない

頑張っているのに、能力が発揮できないのは、大きく3つあります。

それぞれを解説します。

がんばらなくてもいいことをがんばっている

がんばっているのに、能力が発揮できない理由のひとつは、がんばらなくてもいいことをがんばっている場合です。

これにより、本来頑張るべきことができなくなってしまいます。

・個人の間違った思い込み(自分は正しいと思っている)

・業務分業の不備(間違った指示)

・他人の正解探し

この3つがよくある理由です。

個人の間違った思い込み(自分は正しいと思っている)

一生懸命仕事をしているのですが、実はやらなくていいことや、がんばらなくてもいいことを「自分で選択」してしまう場合です。

回りのサポートの問題もありますが、報連相しておけば修正できる内容です。

業務分業の不備(間違った指示)

組織では、業務を分業して実行します。その際の分業設計が間違っていたり、不明瞭だったりする際の場合です。

分業設計は役職者の仕事です。ここに問題があります。

他人の正解探し

本来は、顧客の課題解決を考えればいいのですが、上司が考える答えを一生懸命考える場合です。

俗にいう「忖度」という言葉に代表されます。古い会社の風土風習によくあります。せっかくの能力を課題解決ではなく、上司が何を考えているかを推測することに使ってしまっています。

いやいやがんばっている

恐怖で人を動かす組織に多いパターンです。

やりたいと思っていない状態で、いやいやかんばっているので、前向きになれず最低限のことしかやらなくなります。

がんばってもできない

多くはこの場合です。個人の能力部分の問題となり、個人の能力アップの話となりますので、能力発揮率とは別で考える内容となります。

がんばれなくて、能力を発揮できない

・がんばりたくない

・がんばれない

がんばれないにも2つあります。それぞれ解説します。

がんばりたくない

頑張りたくない場合は、5つあります。

・会社が嫌い

・上司が嫌い

・個人の資質の問題

・自分の仕事の領域ではない

・すでに頑張っていると思っている

この5つをそれぞれ解説します。

会社が嫌い

会社が嫌いなら、がんばらないですよね。すごく当たり前。最低限のことや、やったふりをすればいいとなる場合です。

上司が嫌い

これも会社が嫌いと近いです。最低限のことをやっておけばいいとなります。

個人の資質の問題

一定以上は頑張りたくない人は一定数います。これは、個人の問題です。ただ、採用した組織の問題でもあります。

自分の仕事の領域ではない

会社は基本分業なので、この問題はどの組織でもおきます。ただ、組織の課題の多くは、組織間でおきます。

意識が高い人は、このような組織間の問題に対応するのですが、一般の人は、忙しくなりたくない、責任を取りたくないので見て見ぬ振りをします。

すでに頑張っていると思っている

本人は、100%力を出していると思っていますので、これ以上がんばれないと思っています。個人の問題と組織の期待値の問題です。

がんばれない

・体調の問題

・家庭の問題

・他責思考

がんばれないのは3つあります。それぞれを解説します。

体調の問題

体調が悪ければ、がんばろうと思ってもどうしても制約されてしまいます。

家庭の問題

この問題も大きな問題で、揉め事があり、気分がすぐれないため力を発揮できないことや、介護などのように物理的な問題で働けないという場合です。

他責思考

体調・家庭の問題とは大きく違う内容ですが、がんばれない大きな理由となります。

他責なので、自分が悪いわけではないという意識に支配されるので、がんばろうというインセンティブが働きません。

能力発揮率を上げるには?

1.個人の思い込みで、がんばらなくてもいいことでがんばっている

2.ミッション設定の不備で、がんばらなくてもいいことでがんばっている

3.他人の正解探しで、がんばらなくてもいいことでがんばっている

4.いやいや頑張っている

5.がんばってもできない

6.会社が嫌いでがんばりたくない

7.上司が嫌いでがんばりたくない

8.個人の資質の問題でがんばりたくない

9.自分の仕事の領域ではないのでがんばりたくない

10.すでに頑張っていると思っている

11.体調の問題でがんばれない

12.家庭の問題でがんばれない

13.他責思考でがんばれない

今まで取り上げた問題を一覧化すると上記13個になります。

上記のように沢山の要素があるように感じますが、打ち手は以下の3つです。

・ミッション設定

・個人のスキル

・解決を諦める

それぞれ解説します。

ミッション設定で解決

上記で、会社と個人のミッション設定(目標設定)が精緻にできていれば解決する問題はどれでしょうか?

1.2.3.4.9.10が解決しそうですね。13の内6つが解決します。

会社の多くの課題は、ミッション設定・目標設定・分業設定を精緻におこなうことで解決できます。

個人のスキルで解決

上記で、個人で解決するしかない問題はどれでしょうか?

5.8.11.12.13が解決しそうです。13の内5つです。この2つで合計11です。

それぞれ個人ごとに対策を打つ問題となり、個々に応じた打ち手をおこなう必要があります。

解決を諦める

残り2つの6.7は、誤解を解いたり、歩み寄りで緩和できればいいですが、対策はあまりありません。このような人が多くなる前に事前に予防していくことが対策となります。

打ち手のまとめ

半分は、個人の問題、半分が組織の問題となります。

個人の問題は、自分で解決するしかないですが、組織の問題は、ミッション設定(目標設定)をどのように精緻化するか?が大事なポイントとなります。

ミッション設定(目標設定)は査定項目として使われる場合も多く、お金に絡む問題なのでとても重要です。

実はこれだけ多くの問題を解決する内容なので、本来は、制度設計をしっかりおこなう重要度はとても高いものです。

ただ、この部分の重要性に気づかずに、ちゃんと取り組まない会社が多いのも事実です。

逆に言えば、今できていなくても、この問題に真摯に取り組む会社はいいのですが、この制度設計をちゃんと考えない会社は変化せず、会社の業績も上向かないので、退職することがおススメとなります。

私も5社で働いていますが、この5社を良い会社からランキングした場合、ミッション設定(目標設定)の制度がしっかりしているかどうかと明確にリンクします。

能力発揮率のまとめ

組織の行動で、個人が自分の能力を何パーセント発揮するか?を表したもの

個人力=個人の能力×能力発揮率

組織力を上げることにとても大きな要素となります。また、低い場合の多くはミッション設定の問題となります。

会社のとても大事な部分なので、この問題に手を打たない会社は、いずれ業績が悪くなります。

今の会社が不安になり、転職を検討する方へ

転職の判断から面接まで解説している、20代「転職の流れ(転職判断・会社選択・広告の見方・面接のポイント)」をわかりやすく解説を参照下さい。

転職エージェント・転職サイトの選び方は、失敗しない転職エージェント・転職サイトの選び方と活用方法を参照下さい。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。