販売力とは?とネットで検索すると、接客場面、営業場面でのコツやノウハウが沢山出てきます。

ただ、販売力って、接客場面で頑張れば上がるのでしょうか?

砂漠でも砂を売るのが販売する人の仕事と聞こえてきそうですが、私の考えは全く違います。

砂漠で、水を売ったほうが簡単に売れると思っています。

私も営業担当、営業課長、営業部長、営業本部長と営業畑でキャリアを積んでいるので、営業担当の価値を重く見たいとは考えています。

ただ、砂漠では水を売った方か簡単に売れると考えています。

この記事では、私の考える会社の販売力とは何か?についてわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)

販売力とは?

販売力=商品力×顧客接点力×購入してもらう力

販売力は「商品力」と「顧客接点力」と「購入してもらう力」の掛け算となります。この掛け算の結果が大きければ大きいほど販売力があると言えます。

販売力=「商品力」×「顧客接点力」×「購入してもらう力」である理由

「商品力」「顧客接点力」「購入してもらう力」どれが欠けても販売できない

商品が売れる流れは、まず商品があり、その商品を買ってもらえる可能性のある人と接点を持って、購入してもらうという流れです。

商品がなくては何も始まりません。商品があっても、顧客に接点を持つことができなければ、絶対に売れません。顧客に接点を持てても、購入してもらえる力がないと販売できません。

ということは、どれがかけても販売することができませんので、販売力は3つの要素の掛け算となるのです。もちろん、販売できた数や金額が大きいほど販売力があるといえます。

販売力を上げる3つの要素の「詳細説明」

販売力を上げる要素は、「商品力」、「顧客接点力」、「購入してもらう力」です。まずは各要素の影響度を紹介した後に、各要素をそれぞれ説明します。

各要素の影響度

商品力:顧客接点力:購入してもらう力=6:3:1

この3つの重要度の比率は私の基準では、商品力:顧客接点力:購入してもらう力=6:3:1です。

商品力の影響度が一番高く、次に、顧客接点力となります。購入してもらう力も大事ですが、他と比べるとこれ位の比率となります。

ただ、各項目がゼロでは販売できないので、上記3つの要素の掛け算となります。

3つとも強ければ、販売量はとても大きくなりますし、1つもしくは、すべてが弱いと大きく販売量が減ります。

商品力とは?

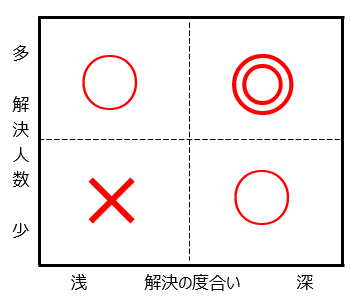

1つの商品で沢山の人の課題を解決できる力

1つの商品で課題解決の度合いが深いこと

商品力とはこの2つのことです。もちろん商品力があると販売数を伸ばしやすくなります。

図にすると、上記になります。当然解決人数が多く、一人当たりの解決の度合いが深いことがベストですが、そのような商品は多くは存在しません。

ただ、解決人数が多い、もしくは、解決の度合いが深いものは多くあります。

それぞれを説明します。

※ここで使っている商品力は、製品、商品、サービスすべてを含めて商品力としています。

1つの商品で、沢山の人の課題を解決できる

1つの商品で10名の課題を解決できる場合と、1,000名の課題を解決する場合を比べると、1,000名の課題を解決する方が、商品力があるといえます。

商品とは手段です。何の手段かというと、課題解決の手段です。

困っていることを解決してくれる、その商品を使うことでわくわくして気分が上がるなど、今抱えている課題や問題点を解決してくれるのです。

したがって、1つの商品で沢山の人の課題を解決できる商品は良い商品となります。

言い方を変えれば、顧客の課題を束にしてまとめて解決する手段が商品なのです。

1つの商品で、課題解決の度合いが高いこと

もう一つの観点として、課題解決できる人は少なくても、1人当たり1社当たりの課題解決の度合いが深いと商品力があるといえます。

多くの人には、役に立たなくても、少数の人に莫大な効果を発揮する場合です。経営コンサルティングなど高度なノウハウをカスタマイズして提供してくれる場合などです。

効果が高いため、高いお金をいただくことができます。

この2つの観点で考えると、商品力があるかないかを判断できます。

顧客接点力とは?

・商品の認知度が高い

・Web検索で上位表示できる

・すでに沢山の顧客と直接接点を持っている

商品を売らない方法がたった一つあります。商品の存在を顧客に伝えないことです。

ということは、顧客接点力があるということは、商品を伝えることができる手段を持っていることです。

顧客接点力があるとは、上記3つです。

それぞれ説明します。

商品の認知度が高い

商品が知られていれば、顧客は問い合わせ等のアクションを起こせます。

逆に、知らなければアクションは起こせません。

したがって、認知度は顧客接点力の大きなポイントになります。

また、認知度が高い商品の方が、テレアポなどで接点を持とうとする行為に対して効率が上がります。

私は、認知度の高い商品の会社、認知度の低い商品の会社両方の経験があります。

新規のテレアポにその差が明確に出ます。

認知度が高い商品なら数%のアポ率です。ただ、知名度が低い商品なら、1,000件電話をしても、1、2件しかアポが取れない状況が普通となります。

したがって認知度が顧客接点力にはとても重要な項目となります。

Web検索で上位表示できる

今の顧客は、何かを調べたいと思ったら、すぐにWebで検索します。

したがって、Googleでの上位表示および各SNSでリーチできる状態を作っておくことが大事になります。

もし、Googleで表示されない状態やSNSで沢山の人にリーチできない状態だと、その商品自体が存在しないことと同じことになるからです。

また、上位や沢山の人にリーチできる状態になれば、すぐに検索順位が下がったり、リーチ数が減るわけではありません。

したがって、会社の資産となることも重要なポイントとなります。

すでに沢山の顧客と直接接点を持っている

すでに沢山の既存顧客がいる場合、顧客接点力がある状態といえます。

なぜなら、すでに自社商品を使ってもらっているので、会いやすいですし、他の部署を紹介してもらえる可能性も高まります。

購入してもらう力とは?

・ほしいと思った人が購入できる状態にする

・ちゃんと伝えることができる

それぞれ説明します。

ほしいと思った人が購入できる状態にする

購入できる店舗が近くにない、Webサイトに販売機能がない、営業担当への連絡の仕方がわからないとほしいと思っても購入することができません。

店舗等は物理的な問題が複数絡んできますので、店舗を出そう、営業所を増やそうとは一概には言えません。

ただ、Webサイトに販売機能(問い合わせ機能)を付加することは、今の時代どんな業種においてもとても大事です。

ちゃんと伝えることができる

買う行動を行わない理由は、購入のメリットがちゃんと伝わらなかった、最後の一押しが弱かったなどの理由が考えられます。

優秀な営業担当や販売担当がいれば、顧客ごとに刺さるポイントを踏まえて伝えることができるので、販売数を増やすことが可能です。

ただし、営業担当や販売担当のスキルを上げることが正直容易ではありません。

カリスマ営業担当やカリスマ販売員を育てることは、とてもハードルの高いですし、全員がこのような優秀な状態に教育できている組織は皆無です。

したがって、マニュアル等で全体の底上げを行うとか、ロープレで営業トークのレベルを上げる等が対策となります。

Webサイト等であれば、個別対応は難しいので、よりわかりやすくメリットが伝わるようにすることや、他の人の使用事例等で、購入検討者の背中を押してあげることが大事になります。

販売力とは?の「まとめ」

販売力=商品力×顧客接点力×購入してもらう力

上記が販売力を表す式となります。

販売力は営業担当や販売担当次第と感じる人が多いですが、商品力が販売力の半分以上の要素を占めています。

この視野感で物事を見ると、販売力の本質が見えてきます。

売れない原因は商品力なのに、販売部署の責任にする会社はびっくりする位多くあります。

このような会社は、本来の原因である商品力に真摯に向き合わないので、業績が伸びる可能性は低くなります。

皆さんの会社はいかがですか?商品力はありますでしょうか?商品力があれば、その会社でしっかり頑張りましょう。

もし商品力がなくて、その事実に向き合わない会社なら、自分の将来のために転職を検討する必要があります。

上記の内容をもとに転職を考える人へ

転職の判断から面接まで解説している、20代「転職の流れ(転職判断・会社選択・広告の見方・面接のポイント)」をわかりやすく解説を参照下さい。

転職エージェント・転職サイトの選び方は、失敗しない転職エージェント・転職サイトの選び方と活用方法を参照下さい。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。