なぜ全体最適と部分最適という言葉があるのでしょうか?

当たり前のことを言っていますが、あえて、「最適」の前に「全体」と「部分」をつける言葉がそれぞれあるのは、全体最適と部分最適は全く違うものだからです。

ちゃんと区別しましょうという先人の意図があったのです。

会社では、現場、マネジャークラス、経営層それぞれの立場で色々なことを考えて行動しています。ただ、見えている視野や考えている範囲はまったく違います。

現場が良いと思うことが、会社全体で考えれば良くないことも沢山あります。このことが、全体最適と部分最適が違う理由になります。

この記事では、全体最適と部分最適に違いを具体例を使ってわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)

全体最適とは?部分最適とは?

・全体最適とは、組織全体が最適になる考え方

・部分最適とは、組織の一部や個人が最適となる考え方

全体最適と部分最適それぞれの説明は上記となります。

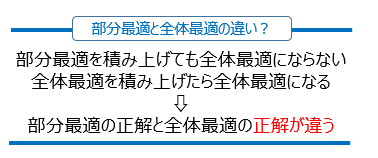

全体最適と部分最適の違いは?

・部分最適を積み上げても全体最適にならない

・全体最適を積み上げたら全体最適になる

・部分最適の正解と全体最適の正解が違う

全体最適と部分最適の違いは上記3つで、全体最適と部分最適を理解する上で大事なことになります。

全体最適と部分最適の違いを「詳細解説」

部分最適を積み上げても全体最適にはならない

ボトルネックが発生するから

会社は、様々な部署に分ける(=分業)ことで業務をおこなっています。

ただ、各部署で業務改善できたとしても、必ず事業全体の業務効率が上がるわけではないのです。

分業とは業務を分けることなので、業務全体は各部署の業務の集合体としてつながっています。

しかし、効率の良い部署の効率が上がっても、効率の悪い部署が改善されないと全体の業務効率が上がらない場合があるのです。具体的に見てみましょう。

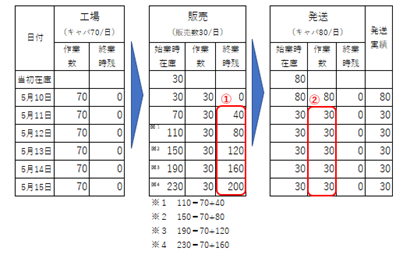

上記は、製造販売工程を簡略化して表現したものです。

1日にできる業務は、工場は70個製品を製造、販売は30個販売、発送は80個発送できるとし、5月10日から5月15日の5日間業務をおこなった結果を表しています。

工場は毎日70個製造できるのですが、最終的に販売して発送できるのは、初日以外は毎日30個となります。そして工程内に在庫として溜まっていきます。

ボトルネックになっているのは、販売工程です。日に30個しか販売できないので、製造されるものすべてを販売できず、在庫として溜まっていきます。(①の赤枠)。

その結果、発送業務のキャパは日に80個あるのに、作業する商品がなく、目の前にある製品だけしか発送できません(②の赤枠)。発送担当者は、業務時間内に何もしない時間ができてしまうのです。

もし、工場内だけの努力(部分最適)で70個/日→100個/日にできても、販売の在庫が日に30個増えるだけで、発送数は増えないのです。

なぜなら、販売数が30個で固定されてしまっているからです。

これが、部分最適を積み上げても、必ずしも全体最適にはならない理由です。

全体最適を積み上げたら全体最適になる

会社全体の課題解決ができるから

上記の例を元に考えます。

全体最適の視点で考えると、日当たりの販売部数を伸ばすことが課題です。

この課題を解決できると全体の発送数が上がります。結果、発送業務の稼働も上げることができるのです。

また、あえて効率を下げる打ち手も、選択肢となることがわかります。

工場の製造数をあえて減らすことで、発送数を減らすことなく、全体の在庫を減らすことができるのです。

これが、全体最適を積み重ねたら、全体最適となる理由です。

部分最適の正解と全体最適の正解が違う

会社の課題の多くは部署間でおき、解決難易度が高いから

では、なぜあえて非効率の可能性のある部分最適で人は動いてしまうのでしょうか?

各部署の担当者は、他部署の課題を解決できません。したがって、部署全体を統括する責任者が全体最適を実現する課題設定及び打ち手を打たないといけません。

これができるのは、部署の責任者だけ(社長の場合も多い)です。

ただ、この部署の責任者が全体調整をしないと、各部署は、目の前の自部署の課題を頑張ってクリアしようとします。各部署内の正解を求めて頑張るからです。

ただ、その正解は部分最適の正解です。全体最適の正解とは必ずしも一致しません。

先ほどの例で言えば、工場が日当たりの製造能力を上げることは、とても大事なことです。ただ、事業全体で見れば何も役に立っていないだけでなく、事業にとってはマイナスとなる在庫を増やす行動となるのです。

全体最適と部分最適の違いの「まとめ」

・部分最適を積み上げても全体最適にならない

・全体最適を積み上げたら全体最適になる

・部分最適の正解と全体最適の正解が違う

「全体最適で考えるように!」と上司に言われたことがあるかと思います。ただ、その上司が、実は仕事をしていない場合も多くあります。

自分の仕事を解決の権限がない人に委譲する=無茶ぶりとなっていることに気づいていないのです。

全員の力が無駄にならずにちゃんと成果につなげるために、全体最適を考えながら分業を設計することがとても重要なのです。そうしないと、各部署の頑張りが無駄になるのです。

(分業と権限委譲は、「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照)

他にも混同しやすい言葉の違いを記事にしています。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。