ビジネスモデルは、結局何種類あるのでしょうか?

人により、分け方が異なるため、沢山の種類があるようです。

ただ、ビジネスモデルという言葉を聞くと難しく感じますが、要はどうやってお客様からお金を頂いているのか?の方法のことです。

実はお金を頂く方法は、まとめてしまえばたった3つしかありません。3つの派生としてさまざまな方法が存在するので、まずは、この3つを理解することが大事です。

この記事では、ビジネスモデルの3つについてわかりやすく解説しています。

この3つを知っておくことで、枝葉ではなく幹を把握することができます。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)

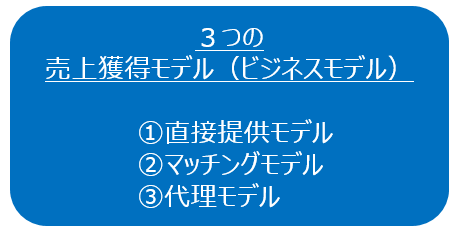

ビジネスモデル(売上獲得モデル)は3つ

①直接提供モデル

②マッチングモデル

③代理モデル

上記3つがビジネスモデル(売上獲得モデル)です。

直接提供モデルとは、「仕入れや自社製造」の「製品・商品・サービス」を「販売・貸与」するモデルです。

マッチングモデルとは、「人が沢山集まる場」を作り、売りたい人に「告知」や「販売機会」を提供するモデルです。

代理モデルとは、上記における「代理業務」をおこなうモデルです。

売上獲得の方法はこの3つです。これらがビジネスモデルの基本形となります。

ビジネスモデルとは?

どのような価値を創り、どのように販売して収益化するかをパターン化したもの

たくさんの会社があり、各社それぞれ工夫しながら利益を上げる努力をしています。

各社とも収益を上げる方法を考える際に、他社の収益の上げ方を参考にするのですが、その際に収益を上げる方法がパターン化されていると参考にしやすくなります。

その需要にあわせて、コンサル会社等が収益を上げる方法をパターン化したものが、ビジネスモデルです。

ビジネスモデルの数が違う理由

分け方の粒度がさまざまなため

ビジネスモデルの数を調べると、会社により、6、8、9、55モデルとさまざまな数に分けています。

会社により数が変わる理由は、商品形態(小売や製造)、販売方法(直接販売、代理販売)、価格(商品価格、サブスク価格)などをどう分けるかの粒度が違うからです。

ビジネスモデルが3つの理由

抽象化すると3つになるため

収益方法を上げる方法(=ビジネスモデル)をパターン化する目的は、収益アップの方法を考える際に役立てるためです。

あくまでパターンに分けることが目的ではありません。

また、お金をもらえる唯一の存在は顧客だけなので、収益化のパターンは枝葉を取り除き抽象化していくと少ししかありません。

結果、たった3モデルに絞ることができます。

ビジネスモデルとは、どのような価値を創り、どのように販売して収益化するかをパターン化したものです。

バリエーションは、抽象化した3つの中で、価値を創り方法と販売方法がわかれていくのです。

例えば、サブスクリプションで考えてみましょう。

サブスクリプションは販売・貸与する際のお金のもらい方の一種で、一括ではなく毎月定期的にお金をもらう方法です。

ということはどのようなビジネスモデルでも選択できる方法となので、3つのビジネスモデルとも選択できます。

もし、これをビジネスモデルとすると、3つのビジネスモデルがそれぞれ2つの分かれるので、6つのビジネスモデルとなります。

結果、細分化され、数が多くなってしまい参考にしづらくなります。

このような派生部分を整理していくと、上記3つのモデルに集約されるのです。

3つのビジネスモデルの詳細紹介

3つのビジネスモデルをそれぞれを説明していきます。

直接提供モデル

「仕入れや自社製造」の「製品・商品・サービス」を、「販売・貸与」します。

直接提供モデル内のバリエーション

・実物の製品・商品・サービス

・ネットの中のコンテンツ

+

・商品を仕入れる

・自社製品を作る

+

・所有権ごと販売し、一括でお金をもらう

・貸与し、月額でもらう

これらの掛け算が基本的な直接販売モデルです。

直接販売モデルの具体例

・スーパーやコンビニは、「実物の商品」を「仕入れ」て「販売」します。

・メーカーは、「実物の自社製品を製造」し、販売店に「販売」してもらいます。

・金融業は、お金を「仕入れ」て顧客に「貸与」します。

・動画配信サービス(ネットフリックス等)は、映画やドラマを「仕入れ」て、顧客に期間を決めて視聴権を「貸与」します。

・情報共有などのグループウェアは、「ネット内に自社製品を製造」し、顧客に期間を決めて、使用権を「貸与」します。

・商社は、「実物の製品・商品・サービス」を「仕入れ」て「販売」します。

・飲食業は、食材を「仕入れ」て、加工して、「販売」します。

・ネット通販業は、「自社製品」もしくは「仕入れ」たものをネットで「販売」します。

・コンサル会社は、ノウハウという「自社商品」を顧客に「販売」します。

色々な商売がありますが、このように表現すると根本は同じことなのです。

直接提供モデルの粗利率

売上が上がったとしても、利益が出なければ意味がありません。粗利率(売上総利益率)については、どうでしょうか?

(粗利率=売上総利益率の詳細は「損益計算書(P/L)」超簡単解説&使い方紹介を参照)

「実物製品」と「ネットの中のコンテンツを利用したサービス」では「ネットの中のコンテンツを利用したサービス」の方が粗利率は高くなります。

例えば、車のように実物を提供する場合、原材料代が1台ごとにかかりますが、ネット内のコンテンツでは、お客様が2社になっても、原価は基本的に変わりません。

ネットビジネスが大きく伸びているのは、売上を上げる→利益率が高いのですぐに利益が出る→投資ができる→大きく伸びるという構造になりやすいからです。

実物の商品を販売する際の「仕入れ販売」と「自社製品販売」では、一定数を超えれば断然「自社製品」の方が粗利率は高くなります。

「仕入」だとどうしても上乗せできる金額が少額となります。基本的に競合も同じものを「仕入」れることができるからです。

「自社製造」だと、作れば作るほど、1製品当たりの変動費は1製品ごとに増えていきますが、固定費は変わらないため、1製品当たりの原価は下がっていくからです。

(自社製造の収益構造は、「損益分岐点」を複雑な計算式なしでわかりやすく解説を参照)

「所有権ごと販売し、一括でお金をもらう」と「貸与し、月額でもらう」では、継続することを前提とすれば、「貸与し、月額でもらう」方が粗利率は高くなる傾向があります。継続すれば、ずっと毎月お金をいただくことができるからです。

最近の動画配信サービスなどはほとんど月額製のサブスクリプションです。

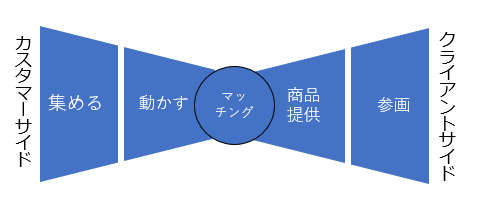

マッチングモデル

人が沢山集まる場を作り、売りたい人に告知や販売機会を提供します。プラットフォームビジネスとも言われます。

マッチングモデル内のバリエーション

クライアントへの課金

・月額の場所代

・売れた額の一定率課金

・より売れるための販促代

+

カスタマーへの課金

・特典の特別待遇

+

その他の人への課金

・広告枠提供

上記の選択により、収益源が変わります。

マッチングモデルの具体例

GoogleやYahooは、自分の検索サイトに人を集めて、各企業に「広告枠を提供」します。

楽天は、クライアントから「月額の場所代」「売れた一定率」「販促代」をもらいます。

ZOZOは、ZOZO TOWNでクライアントから「売れた一定率」「販促代」をもらいます。

転職サイト(マイナビ等)は、人を採用したい企業に、「場所代として広告」をもらいます。

このように場所を作って人が集まることでビジネスモデルが成り立ちます。

但し、人を集めるためにはかなりのコストがかかるため、ある程度の資金がある会社でないと難しい方法です。

ただ、マッチングごとにコストがかかるわけではないので、粗利率は高くなります。マッチングモデルはリボン図という一枚の絵で全体を表すことができます。

(マッチングモデルを一枚の絵で表すリボン図の詳細は、「リボン図(マッチングモデル)」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

代理モデル

上記2つのモデルのすべてや一部を代理することで収益化します。

代理モデルの具体例

広告代理店は広告枠および広告物作成を「代理」でおこないます。

車の販売店は、メーカーの「代理」で車を販売します。

旅行代理店は、飛行機やホテルを旅行したい人の「代理」で仕入れて販売します。

代理モデルは、基本的に仕入れて販売するタイプなので、マージンを上乗せして販売するため、粗利率は低くなります。

GAFAはどんなモデル?

GAFAってご存知ですか?Google、Amazon、Facebook(現メタ)、Appleのことです。

GoogleとFacebook(現メタ)はほとんどがマッチングモデルの中の告知(広告)で売上を上げています。

Googleとは80%以上、Facebook(現メタ)は90%以上が広告売上です。

Appleは1の直接提供モデル(自社製造販売)のiPhoneの販売が、売上が60%以上です。

Amazonは、Amazonマーケットプレイスでの1の直接提供モデル(仕入れ販売)と2のマッチングモデル(販売機会)合わせて60%以上です。

アマゾンの特徴として2つ覚えておいてください。

他社はほとんどやっていないのですが、集めてきた人からもお金を取る仕組みを持っています。

アマゾンプライムです。

プラットフォームモデルの肝は、人を集めることなのに、集めてきた人からもお金を取る仕組みを持っています。

あと、AWS(アマゾンウェブサービス)というクラウドサービスの最大手の一つでもあります。

ちなみにAmazonプレイス内での告知用の広告も販売しています。すべてのモデルで収益を上げているのです。

売上獲得のモデル(ビジネスモデル)のまとめ

1、直接提供モデル

「仕入れや自社製造」の「製品・商品・サービス」を、「販売・貸与」

2、マッチングモデル

「人が沢山集まる場」を作り、売りたい人に「告知」や「販売機会」を提供

3、代理モデル

上記における「代理業務」

上記の3モデルが基本となり、その中でバリエーションがあります。

皆さんの会社はどんなモデルですか?また、どんなモデルになればもっと売上が上がりそうですか?こんな目線で一度考えてみてください。

他にもさまざまなビジネス基礎知識の記事を書いています。まずはまとめ記事の知っておきたい ビジネス基礎知識51選を参照下さい。

noteで、「3つのビジネスモデル」含めた、4つのテーマでTV局の現状分析をしています。参照下さい。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。