仕事をする上で、ノウハウを形式知化したフレームワークを知っていると、とても仕事がはかどります。

活用することで、将来が予測できたり抜けモレなく検討できるからです。

その中でも、ビジネスの基本中の基本であるフレームワークとして、プロダクト・ライフ・サイクルがあります。

この記事は、プロダクトライフサイクルとは何か?を使い方含めてわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則27選を用途別に分けて紹介)

プロダクトライフサイクル(PLC)とは?

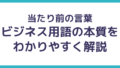

- 導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクル

- 現在地がわかり、戦略が立てやすくなる

プロダクトライフサイクルを表す図は上図です。会社が生み出した商品・製品・サービスの立ち位置を把握できるフレームワークです。

プロダクトライフサイクル(PLC)はどんな時に使えるか?

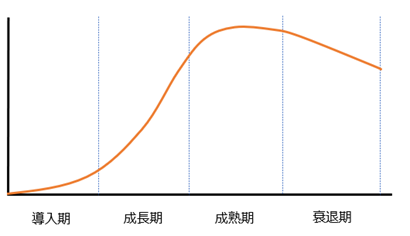

上図は、会社の活動を1枚の図にしたものです。プロダクトライフサイクル(PLC)は、赤字部分の問題発見と課題設定で使えるフレームワークです。

(上図の詳しい説明は、会社の活動をたった「1枚の図」で表すを参照)

プロダクトライフサイクル(PLC)の「詳細」

導入期→成長期→成熟期→衰退期のそれぞれの説明と、各期における課題及び基本戦略を解説します。

導入期

導入期とは?

導入期とは、新しい製品・商品・サービスを提供し始めた段階です。当然、認知は低く、売上もあまりない状況です。

当然、製品・商品・サービスを開発するためにかかった投資金額は、全く回収できていない状況となります。

まだ、大きなマーケットになるかどうかもわからないため、競合も少ない状況です。

導入期の課題及び基本戦略

まだ、製品・商品・サービスが消費者に認知されていない状態なので、まずは、消費者に認知してもらうことが一番の課題となります。

基本戦略は、商品・製品・サービスの認知を広めることです。具体的には、広告宣伝・営業活動などがあります。

成長期

成長期とは?

成長期とは、世に出した製品・商品・サービスが、世間に認知されはじめ、一気に売上が伸びだす段階です。

まだ、投資の回収はできないですが、売上が伸びはじめることで、他社がこのマーケットは儲かるかも?と意識し始めるタイミングでもあります。

マーケットが一気に広がるので、成長期前期は、競合とし烈な競争となりますが、共に伸びていきます。

既存顧客が少し増えますが、まだまだ新規顧客を開拓する状態です。

成長期後期になると、更に競合が増えていき苛酷な競争状態となります。

成長期の課題と基本戦略

消費者の認知が広がり、成長していくマーケットにおいて、シェアが固定する成熟期になるまでにシェア1位をどうとるか?が課題となります。

基本戦略は、広告宣伝、営業体制、組織体制の強化=投資することになります。

競合が沢山出てきますので、他社との違いを明確にすることが大事な時期となります。

ブランド化や同質化戦略、ニッチ戦略などを各社の状態に応じて選ぶことになります。

(戦略に使えるフレームワークは、ビジネスフレームワーク・法則27選を用途別に分けて紹介を参照下さい)

成熟期

成熟期とは?

成熟期とは、製品・商品・サービスが世間に浸透し、ニーズのある顧客はどこかの会社の顧客となるので、どの会社も既存顧客からの売上が主となります。

この時期になると、各社の勝ち負けがはっきりし、シェアが固定されます。

成熟期の課題と基本戦略

各社のシェアが固定されますので、今までの投資をどう回収するか?が課題となります。

基本戦略は、シェア上位の会社は、コスト構造の見直しで利益の最大化を図り、シェア下位の会社は、上位会社が狙わないマーケットを獲得することです。

そのために今まで以上の差別化を図っていくか、撤退を考えることになります。

衰退期

衰退期とは?

衰退期とは、今まで提供していた価値が古くなったり、他の方法での提供が広がることで、マーケットが小さくなっていくことです。

当然、新規顧客はいなくなり、既存顧客の奪い合いによる低価格競争が激しくなります。

今までと同じ方法ではどの会社も売上が下がっていきますが、今までのやり方を変えることができない会社も多くあります。

各社とも儲からなくなるので、シェアの低い会社から事業撤退が進み、マーケットが更に縮小し、最終的になくなってしまいます。

衰退期の課題と基本戦略

このままでは、儲からなくなるので、別の商品・製品・サービスを生み出すことと、どのタイミングで撤退するかが課題となります。

基本戦略は、新規事業の開発、残存利益の確保、事業徹底の組み合わせです。

ただし、この状態になる前に新規事業を立ち上げて新たな収益源を確保するが大事になります。

今までと同じ商品・製品・サービスで商売したい場合は、まだ浸透していないマーケットである、他の地域や海外マーケットに出ていくことしか手がなくなります。

(新規事業の基本戦略は、次の図で表わされる「アンゾフの成長マトリクス」超簡単解説&使い方紹介を参照)

衰退期に再度市場が伸びているように見える事例

どんな商品・製品・サービスも基本的に衰退します。違いは期間が長いか?短いか?だけです。

ただ、衰退期の中でもマーケットが伸びているように見える場合があります。例えばネット印刷。ラクスルさんやプリントパックさんが有名です。

マーケット(印刷業界)は縮小している中で価格破壊が起こり、ネット印刷会社が売上を伸ばしています。ただ、印刷自体のマーケットは縮小しています。

ネット印刷は、実は、今までの印刷会社のシェアを奪っているだけです。イノベーションがおきているように見えても、印刷マーケットが大きくなっているわけではありません。

その上、今までと同じ機械を使って印刷していますので、結局は単なる安売りです。

イノベーションなのか?そうでないのか?の見分けるポイントは、商品・製品・サービスを作る上で、一番お金のかかる部分が他に置き換わっているかどうかを見ましょう。

印刷では、印刷機がお金がかかるポイントですが、同じものを使っています。ということは、イノベーションではなく、新しい安売り方法が見つかっただけなのです。

「プロダクトライフサイクル」の使い方

基本的な使い方

商品・製品・サービスを分析するときに、そのマーケットは導入期・成長期・成熟期・衰退期のどれかという視点で見る際にプロダクトライフサイクルを使います。

最近はやりのAIなどを使った商品・サービスは、ほぼ、導入期や成長期が多いですね。

ということは、各社これらの技術を更に習得することと、この技術を使って商品を開発もしくは開発した商品の認知を上げていくことを一生懸命行っています。

プロダクトサイクルで見ると、参入するなら今参入しないと手遅れになることがわかります。

ユーチューバーは成熟期に入った位でしょうか?たくさんの方がユーチューバーデビューしており、競争も激しくなっていますね。

上位の方の再生回数が伸びなくなっています。また、新規参入者は明確な特色(ニッチ)で勝負しています。

印刷業界や新聞業界はマーケット規模が減ってしまっており、すでに成熟期を終えて衰退期に入っていると判断できます。

こうなると、残存マーケットでどう生き残るか?が大事になります。

営業をしている方は、自分が担当している顧客の中で、どの顧客に力を入れるのかを考える際にも使うことができます。

今成長期のA社に深く入り込めば、会社が大きくなると共に予算が多くなるので、A社に力を入れようとかです。

成長期を終えた会社は、コスト削減がポイントとなりますので、受注できたとしても儲からない商売の可能性が高くなります。

他のフレームワークと組み合わせて使う

プロダクトライフサイクル(PLC)と他のフレームワークを組み合わせて使うとより、現状が見えるようになります。

プロダクトポートフォリオ(PPM)と組み合わせる

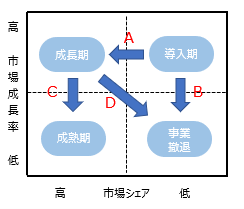

PLCの全体像に合わせて、PPMの個別会社のルートを組み合わせることで、全体及び個別会社を一枚の絵で見ることができるようになります。

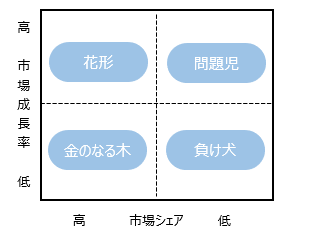

上図で表されてるものがPPMです。

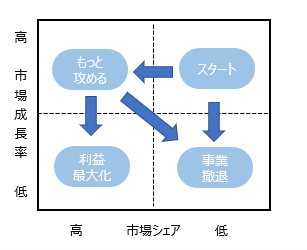

少しわかりやすくすると上図です。

PLCとPPMを組み合わせると上図となります。

導入期では、マーケットの伸び率以上で伸びることができれば、Aのルートを進むことができ、花形のマスに行くことができます。

進むことができなければ、Bに落ちていき、負け犬となります。

成長期では、マーケットシェアを上位で保つことで、成熟期になった時に、Cのルートを進むことができ、金の成る木に行くことができます。進めなければDのルートを進むこととなり、負け犬となり、事業撤退となります。

このように各マスにどのように行くか?の基本的な考え方がわかります。

基本的な考え方を踏まえて、それぞれの会社でどのような施策を行うかを考えます。

(PPMの詳細は「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」わかりやすく解説を参照)

イノベーター理論と組み合わせて使う

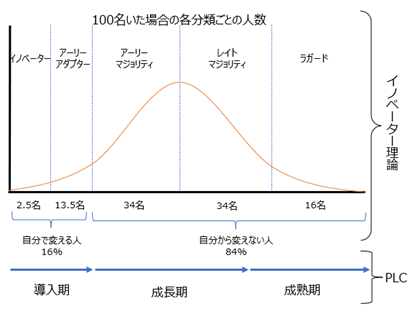

導入期・成長期・成熟期でシェアを取るために、どのようなカテゴリーの人に知ってもらう必要があるか?がわかります。

上図かPLCとイノベーター理論を組みあわせた図です。

イノベーター理論では、人を「新しいもの好き」から「保守的」に分類されます。

5分類に分けて、新しいもの好きからイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードと名付けています。

当然、新商品は新しいもの好きの人から浸透していきます。

イノベーター・アーリーアダプターは新しいものが好きで、積極的に取り入れてくれますが、その他は、他の人がどのように判断するかで取り入れるかどうかを決める層です。

導入期は、イノベーター・アーリーアダプターにどのように取り入れてもらえるか?がキーとなります。

成長期には、自分からは取り入れないアーリーマジョリティ以降のターゲットに、どのように認知及び行動してもらえるかが課題となります。

このように各期において、どの層を取り込んでいく必要があるかがわかることで、打ち手の方向性がわかるフレームワークの組合せとなります。

(詳しくは人を5分類化「イノベーター理論」についてわかりやすく解説を参照)

このように他のフレームワークと組み合わせることで、より具体的な立ち位置や基本戦略がわかるようになります。

「プロダクトライフサイクル」のまとめ

- 導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクル

- 現在地がわかり、戦略が立てやすくなる

プロダクトライフサイクルを使うと、今後伸びていく会社を見極める確率が高くなります。

働く会社の戦略だけでなく、営業先の選び方にも活用できます。成長期の顧客を開拓すると、その会社が大きくなり、取引が自然と多くなるなんてこともよく起きます。

このように、色々な場面で使えるとっても優秀なフレームワークです。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「キャズム理論」、「3C分析」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図(マッチングモデル)」、「AISAS(アイサス)」、「AIDMA(アイドマ)」、「ABC分析」、「4P」、「アンゾフの成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「パレートの法則(28の法則)」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら