大ヒット商品は、沢山の人に買ってもらうから大ヒット商品になります。また、どのように広がっていくか?はどの大ヒット商品でも一定の法則があります。

逆に少しヒットし、もっと広がると思ってもそれ以上広がらない場合もあります。この場合も一定の法則があります。

この違いは何か?を人を5つに分類することで理論化したものがイノベーター理論です。この記事では、このイノベーター理論をわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則を用途別に分けて紹介)

イノベーター理論とは?

・「新しいもの好き」から「保守派」に人を5分類化

・マーケットにどのように商品が広がっていくかを理論化

商品は、誰もが使う商品に成長する場合もあれば、一時のブームに終わる場合もあります。

人には様々なタイプがいて、新商品にすぐ飛びつくタイプと全くそうでないタイプがいます。

誰もが商品はすぐに飛びつく人から広がり、ふつうの人に広がり、最後に中々動かない人が買うという流れです。

市場にどう浸透していくか?浸透がすすまないのはなぜか?を人の類型を元に理論化したものがイノベーター理論です。

イノベーター理論の「詳細解説」

まず、人の性質を5分類にどう分けているのか?そのような分類になるのはなぜか?市場全体に広がる条件とは?の順番で解説します

どのような分類なのか?

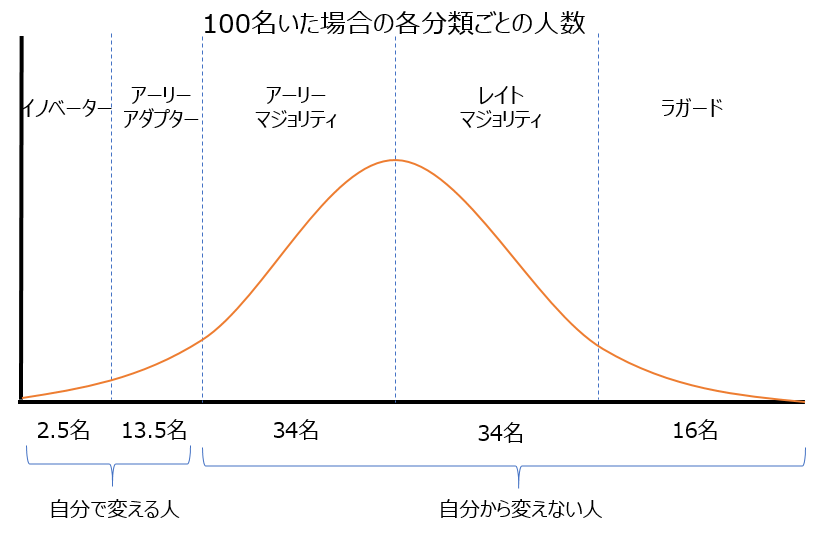

自分で変える人で2分類、自分では変えない人で3分類の計5分類

上記のようにイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードと5つに分かれています。

イノベーターとアーリーアダプターは、自分で変えることが出来る人で、全体の16%しかいません。アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードは自分から変えられない人で、全体の84%もいます。

イノベーター(革新者)とは?

新しいだけで、自分で動ける人です。

新商品発表の直後は、当然ながら誰もその商品を持っていません。値段は高く、故障も多く、使い勝手が悪い場合もあります。

どんな商品でも日々改良されているので、商品が発売されてから一定時間たった方がより良い商品になります。

ただ、このタイミングで高いお金を払って購入したいという性質を持っている人たちが、少数ながら必ずいます。

判断基準が、究極の新しいもの、誰ももっていないものに重きを置く人たちです。出現率は100人中2、3名です。

アーリーアダプターとは?

新しいことも重視だが、メリットや価格を総合判断し自分で動ける人です。

こちらも新しいモノ好きで、世の中の新しいものに対しては興味・関心が非常にある人達です。

ただ、イノベーターと比べて、新しいだけでは飛びつきません。ちゃんとメリットと価格も含めて判断します。ただし、総合的に判断しますが、新しいものという基準を優先する人たちです。

出現率は100名中13、14名です。

アーリーマジョリティとは?

ここからは、自分から積極的には動かない人たちです。

新しいことや取り残されることには敏感だが、自分からは動かない人です。

情報感度は高いので、頭の中のロジックでは理解できていますが、心が動かず自分からは行動をおこさないタイプです。

100名中34名です。

レイトマジョリティとは?

新しいものを疑いの目で見て、自分では動かない人たちです。

切迫感がないと行動をおこさないタイプがこちらです。新しいものに対しては興味があまりなく、使わざるえない状態になって初めて行動をおこす人です。

100名中34名です。

ラガードとは?

新しいものを受け入れず、もちろん自分からは動かない人です。

よほどのことがないかぎり、変えることを選択しない人たちです。

ガラゲーを使っている人と言えばわかりやすいかと思います。

なぜそのような分類になるのか?

性質が遺伝されるため

人は基本、何かを変えることに対しては、ネガティブな反応を示します。

上記の通り、84%の人は、自分から物事を変えない人たちです。

では、なぜ84%もの人が変えたくないのでしょうか?

何かを変える時に心理的負荷がかかるDNAを私たちが持っているからなのです。

(詳しくは何かを変える時に負荷となる「スイッチングコスト」を人の性質を踏まえてわかりやすく解説を参照)

私たちには、今人類が存在している=亡くなる人より生まれる人が多い状態を作ったDNAが受け継がれています。

100名位までの集落でずっと過ごしてきた人類にとって、変わらないことが生き伸びることにつながり、子孫を残すことができたのです。

新しもの好きな人は、その集落の外に興味を示し、外界に出て行ったりその集落内の出来上がったルールを変えたいと思ったと思います。

そうすると、外敵との遭遇率が上がったり、集落の中で仲間外れにされたりして、長く生きることと子孫を残す確率が低かったのです。

もちろん、食料確保のため、時にはチャレンジしないといけないので、そのような性質の人が一定数います。

こう考えると、自分で変える人が16%、変えない人が84%という割合が人類が存続するには良い比率だったのでしょう。

それがこのイノベーター理論として明確になっているのです。

市場全体に広がる条件とは?

イノベーター→アーリーアダプター→アーリーマジョリティ→レイトマジョリティ→ラガードの順番で広がる

このように考えると、イノベーターやアーリーアダプタに人に興味を持ってもらえる商品を開発すると、全市場の16%まではいきます。

ただ、そこから先は全く違うマーケットなので、違う攻め方をしないと広がらないことになります。

このギャップをキャズム(深い溝)と言います。

(詳しくは「キャズム理論」人を2種類に分ける理論をわかりやすく解説を参照)

大ヒットするためには、アーリーマジョリティをどう動かすのかがポイントとなります。

感度は高いが動かない人を動かすには、しょうがなく使わざるを得ない状態になり、使い始める人が増えると、取り残されたくない思いが芽生える状態にすることです。

一気に広がっているイメージを広めるために、アーリーアダプタの人が実際に使ってよかったことを積極的に発信することも大事です。

ただ、アーリーマジョリティを取り込んでもやっと市場の半分です。これ以降はレイトマジョリティを動かさないといけません。

この人たちは、基本動かない人なので、絶対に使わざるを得ない状態に持っていくしかありません。

例えばラインのように双方向でどうしても必要となるような商品設計ができれば、しょうがなく使い始めるのです。

したがって、マーケットの半分以上に浸透していものでは、ほぼ双方向、もしくは会社等で使わないと仕事にならないものが中心となります。

レガードは、ほぼ無理です。あきらめましょう。広がったらラッキーです。

イノベーター理論の「まとめ」

・「新しいもの好き」から「保守派」に人を5分類化

・マーケットにどのように商品が広がっていくかを理論化

持って生まれたDNAが、このように5分類に分かれる行動をおこさせているのです。

そして、商品の広がりに大きな影響をあたえているのです。

姉妹理論のキャズム理論は、「キャズム理論」人を2種類に分ける理論をわかりやすく解説を参照下さい。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「PLC」、「キャズム理論」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図」、「AISAS」、「AIDMA」、「ABC分析」、「4P」、「アンゾフの成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「PPM」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「28の法則」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。