様々な戦略立案を行う際に、現状分析を正しくおこなうことがとても大事です。現状分析が不十分だと、良い戦略を立案することが出来ません。

現状分析をおこなう際に、フレームワークを活用することで、抜けもれなく分析をおこなうことができ、正しい戦略立案の確率が上がります。

この現状分析で一番の基本となるのが3C分析です。

この記事では、3C分析の解説はもちろん、具体的な作り方・使い方に加えて、他のフレームワークの組合せ手の活用方法をわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則を用途別に分けて紹介)

3C分析とは?

・現状把握をヌケモレなく行えるフレームワーク

・分析対象を「市場・顧客」、「自社」、「競合」の3つに分割

これが3C分析です。

3C分析はどんな時に使える?

問題発見と課題設定で使えるフレームワーク

抜けもれなく現状を把握できるので、基本的な問題点と解くべき問題=課題があるかの特定がしやすくなるフレームワークです。詳細は後述します。

3C分析の詳細解説

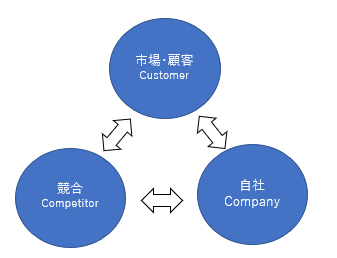

3C分析を図で表わす

上記のように、「市場・顧客」と「自社」「競合」を、結ぶ形で表されるのが3C分析の基本形です。

現状分析の目的

課題解決をおこなうための重要な1ステップ

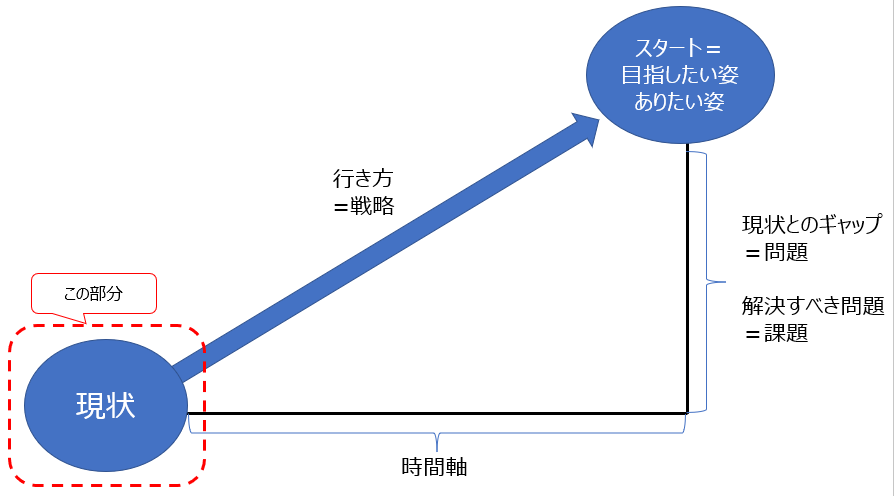

問題解決の全体像は、上図で表すことができます。

「目指したい姿、ありたい姿」があり、その状態とのギャップ見つけるために「現状」を把握します。

そして、「問題」を洗い出し、その問題の中で解くべき問題を「課題」設定し、限られた「時間」内で完了するように行き方である「戦略」を考えます。

(この図の詳細解説は、「目指す姿・現状・問題・課題・戦略」をたった1枚の絵で表すを参照)

正しい問題の洗い出しをおこなうために、「現状」の部分をヌケモレなく洗い出して分析することがとても大事になります。

3C分析はこの部分にとても役に立つフレームワークです。

3C分析の名称の由来は?

1.市場・顧客(Customer)

2.自社(Company)

3.競合(Competitor)

3C分析は、ヌケモレなく分析するために3つの観点に分けられています。

3つの観点の頭文字の「C」を取って、3C分析と名付けられています。

提唱者は、マッキンゼーの経営コンサルタントだった大前研一さんです。自身の著書の中で提唱し、世間に広まりました。

「市場・顧客」「自社」「競合」に分けている理由は?

戦う場所を知り、自分を知り、相手を知ることが最初のステップ

何か新しい商品開発をしたいと思った場合、どんな商品を「市場」に出せば買ってくれる「顧客」がいるのか?を想定して、商品開発をおこなう必要があります。

ただ、ニーズがあっても必ず邪魔者がいます。それが「競合」です。競合さえいなければ、市場のニーズだけを考えて商品開発をすればいいのですが、沢山のニーズがある市場では必ず競合がいます。

競合に勝てる商品を作るためには、自社の強みを生かした商品開発をしないと、すぐにマネをされます。

したがって、市場と競合と自社は切っても切れない関係なので、この3つの関係性を常に意識する必要があるのです。

市場・顧客とは?

唯一お金をいただくことが出来るのが顧客

私たちのビジネスで唯一お金をいただくことが出来るのは顧客です。製品・商品・サービスを提供して、その対価として、お金を頂きます。

その顧客は市場(マーケット)にいます。

したがって、市場・顧客を理解することが大事になります。

自社とは?

自社を知らないと戦略を立てることはできません

「自社を知る」ことは、とても大事なことです。できないことにチャレンジしても競合に負けるからです。

自社の強みと弱みを理解し、強みが生かせる商品とはなにか?弱みを低減するためにはどんな方法があるかを考えることが大切です。

競合とは?

相対的な戦い

ビジネスは、相対的な戦いとなります。だから、競合を分析することは必須となります。

自社がいくら強くても、競合がそれ以上に強ければ、負けます。逆に自社がとても弱くても、競合がいなければ勝てます。

したがって、必ず競合を分析することが必要なのですが、なぜか、漏れてしまうことが多いのも事実です。

人には、自分の所属する組織の意見を信じる内集団バイアスや、自分に都合にいい情報ばかり集める確証バイアスがあるからです。

(バイアスの詳細は、考える際に注意が必要!「人の思考の癖」をわかりやすく解説を参照)

3C分析の活用方法

まずは3C分析をどう作ればいいか?を説明した後に、作ったものをどう活用すればいいかを解説します。

3C分析の作り方

「市場・顧客」「自社」「競合」にわけて説明します。

「市場・顧客」部分の作り方

「プロダクトライフサイクル」「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント」を使う

市場分析は、市場の成長度合いと、市場でのシェアを把握することで十分です。

顧客分析は、各顧客目線での3C分析が最適です。

市場分析の注意点

市場分析というとPEST分析に代表される「マクロ分析」をおこなうことを推奨されますが、正直、必要ありません。

大手企業の全社戦略を考える人以外は、以下に示す「ミクロ分析」で十分です。マクロ分析から入ると間違いなく3Cを作る工程で挫折します。

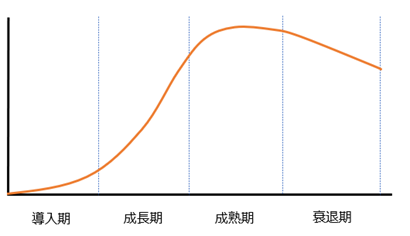

プロダクトライフサイクルを使用する

上記の図で表されるプロダクトライフサイクル(PLC)で現在のマーケットを見ます。

現在参入しているマーケットが導入期なのか?成長期なのか?成熟期なのか?衰退期なのか?で戦略がまったく変わります。

まずは、どの期かを把握しましょう。

(PLCの詳細は、プロダクトライフサイクル(PLC)をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

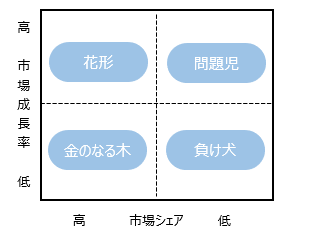

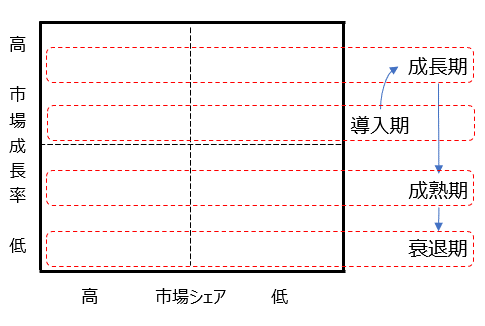

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントで全体像を把握

上図がプロダクト・ポートフォリオ・マネジメントのフレームワークです。

これ一枚で市場の全体像と自社の現状の立ち位置がわかります。

まずは、プロダクトライフサイクルで市場の成長度を把握します。導入期→成長期→成熟期→衰退期になるに従い、縦軸側が上から下に下がっていきます。厳密にプロットしなくても大体のイメージでとらえてください。

次に、今参入しているマーケットで自社は何位くらいにいるかをイメージします。

これが横軸となります。こちらも大体のイメージでとらえてください。

そうすると、どこかにプロットされます。

これで、市場分析と自社の立ち位置の把握は終了です。

(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの詳細は、「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」わかりやすく解説を参照)

更に詳しく分析したいなら、5フォース分析

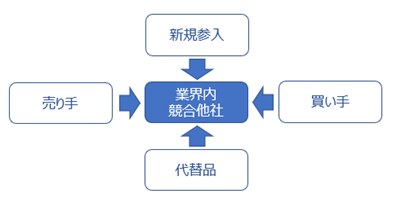

もし、もう少し詳細に市場分析をしたい場合は、上図の5フォース分析がおすすめです。

「業界内の競合」、「新規参入」、「代替品」、「売り手」、「買い手」の5つに分けて分析します。

あくまで分析することが目的ではなく、問題をもれなく洗い出すための現状把握が目的なので、テーマにより、どこまで分析するかは考えてください。

できるだけ、簡易に終わらせることがおすすめです。

「自社」部分の作り方

事実ベースで書き出す

自社の強み弱みは「事実ベース」で把握しましょう。

業界トップの会社、同じような立ち位置の会社、明らかに勝っている会社の3社を想定し、事実を比較することが有効です。

先ほども述べましたが、人には自分の所属する組織の意見を信じる内集団バイアスや、自分に都合にいい情報ばかり集める確証バイアスがかかります。

だから、事実を引き出ために、上記3社の仮想敵国を決めて比較するとより明確に強みと弱みがわかります。

「競合」部分の作り方

業界トップ・同じような会社・明らかに勝っている会社の3つ

この部分も精緻にやる必要はないです。競合は、自社の強みと弱みを浮き出させることができるレベルで大丈夫です。

3C分析の使い方

自社分析で使う

俯瞰して把握

上記の作り方で出来上がったものを俯瞰しながら、目指す姿、ありたい姿とのギャップを見つけます。

そうすると、様々な問題点と自社の強みが浮き上がってきます。

ここまで、出来れば、3C分析の目的が達成されます。

自社以外での使い方

競合分析で使う

競合目線で使う

競合を競合目線(競合の社員目線)で3C分析を行います。

自社を客観的に見ることができるので新しい問題を発見できる場合があります。これにより、競合会社がどのような課題設定および戦略を組むかがある程度予測できます。

顧客分析で使う

顧客目線で使う

顧客を顧客目線(顧客の社員目線)で3C分析を行います。

顧客自体の問題点が洗い出すことができますので、どうすれば、自社サービスで解決できるかの仮説を立てる際に活用できます。

顧客を見る目は、どうしても、自社側のどうしたら売上拡大できる?という目線で見がちです。

視野を変更するために、活用できるのです。

の観点で分析を行うことで、抜けもれない現状分析ができるということです。

3C分析のまとめ

・現状把握をヌケモレなく行えるフレームワーク

・分析対象を「市場・顧客」、「自社」、「競合」の3つに分割

これが3C分析です。市場・競合・自社の3つの関係性を意識しながら、忘れがちな競合が抜けないように気をつけましょう。

あくまで、現状分析の方法であることを忘れずに、精緻になる過ぎないことが有効活用するポイントです。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「プロダクトライフサイクル」、「キャズム理論」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図」、「AISAS」、「AIDMA」、「ABC分析」、「4P」、「アンゾフの成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「PPM」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「パレートの法則(28の法則)」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。