今後会社に起きる脅威を分析しよう!と言われても、どの視野感でおこなえばいいかわからないと思います。

そして、このようなことを考える機会はそれほど多くありません。

ただ、脅威を考えることは、緊急ではないですがとても重要なことです。実はこのことを考える際にとても便利なフレームワークがあります。それがファイブフォース分析です。

自社に影響する業界全体にこれから起きる可能性のある脅威を、ヌケモレなく考えることができます。

この記事では、このファイブフォースというフレームワークをわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則を用途別に分けて紹介)

ファイブフォース分析とは?

・競争相手は、目の前の競合だけじゃない可能性

・新しく出現する脅威を5つの観点で検証

ファイフォース分析とは、上記を分析するフレームワークです。競合環境は常に変化します。その変化をヌケモレなく分析する際に使います。

ファイブフォース分析はどんな時に使える?

問題発見と課題設定で使えるフレームワーク

競合関係をモデル化しているため、どの部分に基本的な問題点と解くべき問題=課題があるかの特定がしやすくなるフレームワークです。詳細は後述します。

ファイブフォース分析が必要な理由

競合関係は常に変化し、想定外の競合が現れるから

顧客に価値を提供する方法は、製品・商品・サービスです。製品・商品・サービスとは、顧客の課題やしたいことをまとめて解決する手段ですが、顧客の課題や実現したいことが変われば、製品・商品・サービスを変えないといけません。

(詳細は「製品・商品・サービスの本質は何?」を超簡単に解説を参照)

耐久性や防水性という課題を大きく解決してきたプラスチックが、環境にやさしくないとのことで、脱プラの流れとなりました。

また、ネットを中心とした新技術等の開発で、今までできなかったことができるようになりました。

TV局の独占だった動画配信サービスが、YouTube、ABEMA、Amazonプライムなどが登場しました。

ガラゲーがスマホに変わり、様々なクラウドサービスも一気に増えました。

今うまくいっていることが未来永劫栄えるとはとても言えず、逆に変わることを前提としないといけない世の中になってきています。

現在では、このような想定外の変化による脅威をヌケモレなく検証する必要があり、この検証に使えるフレームワークがファイブフォース(5フォース)分析です。

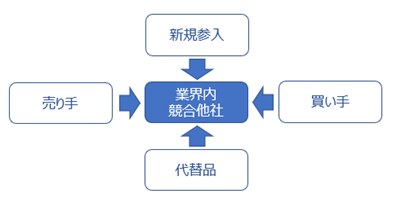

ファイブフォース分析を図で表わす

競争要因は、業界内の競合、新規参入、代替品、売り手、買い手の5つ

よく使われる図は上記です。

5つのフォース=5つの力ごとに解説していきます。

業界内の競合他社

常に戦っている競合

今まさに戦っている競合他社です。短期的には、この競合群とどう戦うが基本となります。

新規参入

新しく参入してくる競合

どの業界にも新しい競合は必ず現れます。

既存事業はいつか衰退するので、どの会社も生き延びるために新規事業を必ず立ち上げます。

(事業の栄枯盛衰は「プロダクトライフサイクル」超簡単解説&使い方紹介を参照)

新規事業を行うということは、既存事業の周辺だけでなく、新しいマーケットでの事業も検討します。

(新規事業の方向性は「アンゾフの成長マトリクス」超簡単解説&使い方紹介を参照)

各社がこのように考えるので、必然的に新しい競合は現れるのです。

新規参入が多いか少ないかは、参入障壁の高低によります。大きな設備投資となる工場を作らないといけない製造関係、法律の制約がある医療業界、専門的な資格が必要な士業などは参入障壁が高くなります。

このような制約があまりない業界は参入障壁が低く、常に新しい競合が出ている可能性と戦う必要が出てきます。

代替品

他の解決方法が生まれる

今までの製品・商品・サービスで解決してきた課題を、別の製品・商品・サービスが解決できるようになることです。

これが一番怖いです。打ち手となる製品・商品・サービスが完全に変わってしまい、今まで提供してきた製品・商品・サービスの価値が一気になくなります。

例えば、今主流であるガソリンを使用する自動車は、その内電気自動車に置き換わるのではと言われています。自動車は、行きたいところに自分の意思でいきたい思いを実現する手段です。だから、ガソリン車ではなくでもいいのです。

今まで車業界は、エンジン内でガソリンを爆発させ、その動力で車が動く技術でした。だから、安全性を考えるとものすごく参入障壁が高く、日本でも数社しか車メーカーはありません。

ただ、電気自動車の技術が上がることで、必要な技術がまったく変わってしまいます。

なんと今までの部品数と比べて、数分の1の部品数で済むそうです。エンジン内でガソリンを爆発させないからです。

結果、今までの技術がまったく必要なくなり、競合ではなかった車メーカー以外が競合となる可能性があります。

他にも、成長が見込まれる業界や、前提が変わるような技術革新等がおこる(これからおこる)業界には、必ず今まで、まったく違う業界の会社が参入してきます。

売り手

仕入先が力を持つ

仕入先が力を持つことで、思ったような価格や量を仕入れることができなくなる可能性の脅威です。

普通は、購入する側が仕入先より強い立場となる場合がほとんどです。

ただ、特別な素材のように競合が少ないもの、資材不足等で購入したい量が入らない場合などは、価格交渉や購入量の自由が利かない場合が出てきます。

その結果、自分たちではなく、主導権を仕入先にゆだねてしまうことになります。

買い手

販売先が力を持つ

買い手=販売先である顧客の力が強いと、価格を下げざるをえないとか、厳しい製造条件をのまないといけない等の制約が発生します。

自社に優位性がなく、競合他社と比較されてしますからです。

例えば、コンビニです。食品メーカーはコンビニに自分の商品を置いてもらえないと売上が大きく下がります。その上コンビニは棚か少ない。したがって棚の奪い合いとなり熾烈な競争となるのです。

ファイブフォース分析の「使い方」

今戦っている競合だけではなく、常に新しい競合や脅威が襲ってくる可能性があります。ただ、業務をしていると、どうしても目先の視野で物事を見てしまいます。

したがって、定期的に、目先の競合だけでなく、もう少し俯瞰した形で業界を見て最適な戦い方を定期的に考えてみる機会を作る必要があります。

その際に、5フォース分析のフレームワークに沿って考えると、ヌケモレなく分析することができます。

考える際の視点は、私たちは顧客の何も課題を解決しているのか?という観点で考えてみるのがおススメです。よくマーケティングで言われる言葉ですが、「ドリルを買いたいのではなく、穴をあけたい」という考え方です。

そうすると、ファイブフォース(5フォース)分析がより使えるようになります。

ファイブフォース分析の「まとめ」

・競争相手は、目の前の競合だけじゃない可能性

・新しく出現する脅威を5つの観点で検証

日常業務に追われていると、この視野で物事を考える機会は少ないと思います。ただ、とても大事なことなので、これらを俯瞰して考えてみましょう。きっと違う脅威や競合を発見できます。

ちなみに企業だけでなく、自分自身の強みに対する脅威を把握するという使い方もできますよ。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「プロダクトライフサイクル」、「キャズム理論」、「SWOT分析」、「リボン図」、「AISAS」、「AIDMA」、「ABC分析」、「4P」、「アンゾフの成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「PPM」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「28の法則」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。