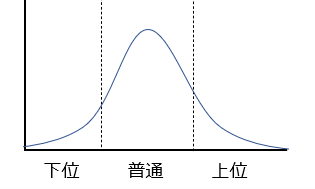

人の集まる組織において、上位から並べるとなぜか同じ分布となります。不思議なのですが、必ずこのようになります。

この分布の法則が262の法則です。

この法則を知っておくことで、会社や組織を見る際の基準ができます。

基準ができると、きっとこのようになっているはずという仮説が簡単に立ちますので、イレギュラー=問題点を見つけるスピードを上げることができます。

この記事では、262の法則とは?活用の方法とは?ついてわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則を用途別に分けて紹介)

262の法則とは?

組織の中では、上位2割、普通6割、下位2割の分布となる

不思議ですが、なぜかこのようになるのです。ちなみに読み方はニーロクニーの法則と読みます。

262の法則はどんな時に使える?

問題発見と課題設定で使えるフレームワーク

「普通はこのようになる」というのがビジネスの法則です。対象と法則との差異を見ることで、基本的な問題点と解くべき問題=課題がわかります。詳細は後述します。

262の法則の詳細を解説

何かの基準で並べると上記の図のような分布になる

そして、人数が、上位が2割、普通が6割、下位が2割となるため、262(ニーロクニー)の法則と呼ばれます。

働きアリの法則という法則がありますが、ほぼ同じ法則です。アリの世界でも、よく働くアリは2割、普通のアリは6割、働かないアリは2割になるそうです。

例えば、会社の従業員を成績の順番で並べると262にの分布になります。会社だけでなく、学校の成績の順番、50M走のタイム順もそうなります。

組織の中の人を並べると、このような分布になります。

262の法則の成り立ちとは?

パレート(28)の法則が元になっていると言われている

パレート(28)の法則は、上位2割で8割を占めるという経験則を元にした法則です。

上位以外を普通と下位の2つに分けたら、6割と2割となり、上位を合わせて262の法則に細分化されました。

(28の法則は、「パレートの法則(28の法則)」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

262の法則でひとつ大事なことがあります。下位の2割を除外したとしても、上位の2割と普通の6割の合計8割の中で、再度上位2割、普通6割、下位2割に自然と再分布されることです。下位を排除してもなぜかまた下位が2割になります。

262の法則の「使い方」

組織課題を見つける際に使う

イレギュラーが見つかる

262の法則の使い方は、色々なフレームワークと同じで、262になるという仮説を元に事実を見に行く際に使います。

この仮説を前提に現象を見ると、イレギュラーがすぐにわかります。そのイレギュラーを深く分析すると、その組織の課題を突き留めやすくなります。

「通常はこうなる、なのになぜ違うのか?」という風に、違いを気づくことができるのです。

ゼロベースから事実を見に行くと、様々なことを網羅的に分析しないといけなので、時間がかかります。

だから、このような法則を使うと、とても早く課題にたどり着けます。

上位・普通・下位に分けて課題設定と打ち手を考える

それぞれに合った課題設定と打ち手を行う

上位の方と普通の方と下位の方の課題は同じではありません。それぞれに合った課題設定と打ち手を行うことで、組織全体と底上げすることができます。

「上位」の課題と打ち手

上位の人たちには、次世代の経営を担ってもらう予備軍となります。そうなると、いかに経営スキルを上げていくかが課題となります。

定期的に異動させながら、様々な仕事を経験してもらう。小さい事業部をまるごと任せて、疑似経営の経験を積む。常に実力より高いポジションを与えるなど。

経営者となるために、早い段階からさまざまなことを経験させることが打ち手となります。

「普通」の課題と打ち手

経営を支えて、様々なテーマを実行してもらう層となります。決まった方針に従い、どう効率的に仕事を行ってもらうか?が課題となります。

常に仕事の効率化の打ち手を考えるような目標設定をし、行動のサポートを行うことが打ち手となります。

普通のランクの中にも、一皮むければ、「上位」に入ることが出来る人材がいます。このような人を発掘するために、新しい部署への異動や新しいテーマを与える必要があります。

ひとつのきっかけで大きく成長することがよくあるためです。

「下位」の課題と打ち手

この層の人には、決めたことを決まった通りに実行してもらうことが課題となります。

そのために、誰がやっても成果がでる方法を作り上げ、それを実行してもらうことが打ち手となります。特に、成果が出る方法をマニュアル化することがポイントとなります。

どうしようもない人は別ですが、この層の人を切りに行くことはお勧めしません。

なぜなら、下位の2割がいなくなると、上位と普通が再編され、また下位の2割が出てくるのが組織だからです。

このことこそ262の法則の一番大事なことだと言えます。

具体的な使い方 研修立案編

例えば、研修を立案するとなった場合、262のどの層をメインターゲットとするのか?をまず決めましょう。

上位2割をメインターゲットとするのであれば、上位だけを集めないといけません。

普通・下位の人と同じ研修にすると、どうしても、普通・下位の人に内容を合さないといけなくなります。

そうならないように、全員参加ではなく、募集者を募る研修にして、上位の人に参加を促すとか、抽選にしておいて、普通・下位の人を参加できないようにする工夫をしましょう。

また、ターゲットが、普通・下位の人なら、その人たちに向けた研修を設定しましょう。この層は上位ほど厳密に分ける必要はないです。

ある意味、割り切って考え、下位の人がついてこれなかったらしょうがないと考えることも必要です。

具体的な使い方 営業担当編

顧客の担当者が、どの層にいるのかを想定する際に262の法則を使います。

担当者が上位2割に入る人なら、上司への提案が通る可能性が高くなります。

そう考えると、担当者の上司への提案のサポートを行うことが、営業上重要な業務となります。企画書をそのまま上司に上げることができる内容にする、などが考えられます。

また、担当者が下位2割の人と見るなら、この人の提案は上司に通りにくいです。

この場合は、 上司に直接提案できる機会を作ることを考えましょう。

このように一つの法則を知っておくと、様々な場面で活用することができるのです。

262の法則の「まとめ」

組織は必ず2:6:2の分布になる

下位がいなくなっても残った人が再度2:6:2の分布になる

人の面白い習性です。でもこれが人なんです。

仮説が立ちやすいため、さまざま場面で活用でます。「通常はこうなる、なのになぜ違うのか?」と思えるだけで、課題に早くたどりつけますよ。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「プロダクトライフサイクル」、「キャズム理論」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図」、「AISAS」、「AIDMA」、「ABC分析」、「4P」、「成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「3つの基本戦略」、「PPM」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「28の法則」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

noteで「高校無償化」を「262の法則」を含めたビジネス基礎知識7つを使って解説しています。以下参照下さい。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。