長いカタカナが続くだけに、とても難しく感じるのがPPMです。

また、PPMは、アメリカのコンサルファームが提唱したフレームワークなので、より難解に感じさせてしまっているのだと思います。

ただ、このフレームワークは、1枚の絵で各事業の立ち位置含め、沢山のことを示唆してくれるとても優れたものです。

この記事では、このPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の意味だけでなく、使い方も含めてわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則27選を用途別に分けて紹介)

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)とは?

各事業の現在地がわかる

各事業の今後が予測できる

各事業の基本戦略が立てやすくなる

この3つができる、とてもすぐれたフレームワークです。

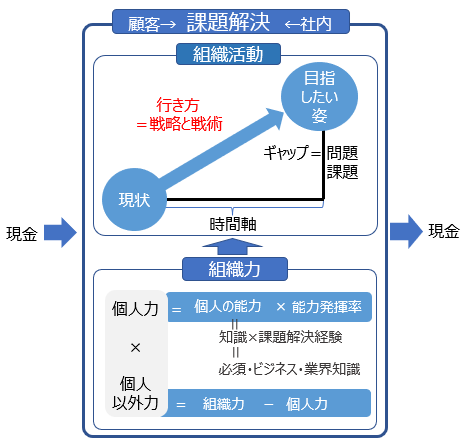

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は会社のどの活動で使えるか?

上図は、会社の活動を1枚の図にしたものです。PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、戦略・戦術立案で使えるフレームワークです。

(上図の詳しい説明は、会社の活動をたった「1枚の図」で表すを参照)

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の「詳細解説」

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)を図で表す

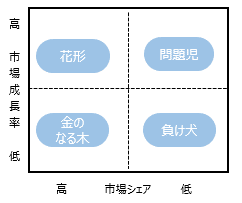

よく説明されている図が以下です。

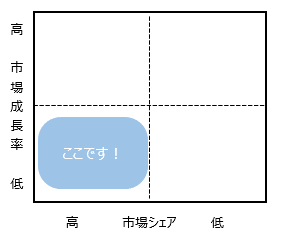

縦軸に市場の成長率、横軸に市場でのシェアを取り、4象限に分けたものです。

市場成長率と市場シェアの組合せが、高高なら花形、低高なら金のなる木、高低なら、問題児、低低なら負け犬と呼びます。

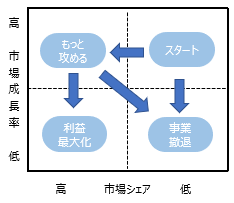

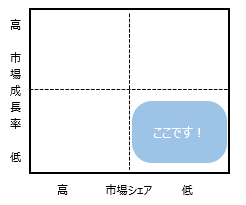

もう少しわかりやすくすると以下の図となります。

どの事業も、基本は市場が成長しているマーケットに参入(市場成長率高)します。そして最初は市場シェアが低いところからのスタートとなります。

上図では、右上のセグメントからのスタートとなります。

市場の成長率より高く成長することが前提となり、市場のシェアをどのように高めていくかを考えます。

そして、事業が成長していけば「もっと攻める」のセグメントに行くことができます。

いけなければ、「事業撤退」のセグメントに落ちます。

次に「もっと攻める」のセグメントにいる時に、市場がだんだん成熟期となり成長率が低くなると、利益最大化のセグメントに行くか、もしくは、競合に負けて事業撤退のセグメントに落ちます。

利益最大化のセグメントにいる間は、投資をできるだけ減らし、原価やコストも削減することで、利益を最大化させます。

そうしている内に、このマーケットは小さくなっていき、最終的には儲からなくなり事業徹底となります。

このように自分の立ち位置がわかれば、事業がどのような進路をたどるかがわかるのです。これがPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の非常にすぐれたところです。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の「各セグメントの詳細」

では、もう少し詳しく解説していきます。

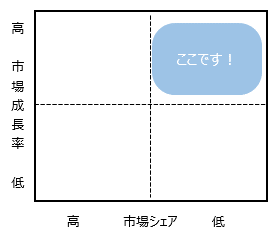

スタート(問題児)

どの事業も基本は右上のスタートから出発します。

当然最初は市場成長率が高い(と思われる)マーケットに参入します。実はこれが「肝」で、新規参入する際は市場がまだまだ伸びる可能性の高いマーケットを狙うのが定石です。

市場が伸びるということは、まだ戦いの優劣が確定している状態ではなく、マーケットの伸びに合わせて売上を拡大できます。その上、シェアを増やせばそれ以上の売上拡大が可能になります。

成長が止まった市場に参入すると、他社からの置換が基本となります。取った取られたの戦い(=低価格競争がおこりやすい)となります。

その結果、苦労は多いが、実りは少なく、実ったとしても、価格を下げているので利益率が低い商売となります。

したがって、事業を始める際は成長マーケットを狙い、まずはシェアをどのように上げていくかを考えます。他社との差別化や、まだ競合が攻めきれていない顧客やエリアを狙います。

ただ、自社が成長できなければ、マーケットは伸びているので、自社のシェアは相対的に下がり、「事業撤退」のセグメントに落ちます。

事業撤退のセグメントに落ちてしまえば、よほど抜本的に何かを変えないと別のセグメントには行けません。負けている状態から勝ちに行くのは難易度が高く、事業撤退の可能性が高まります。

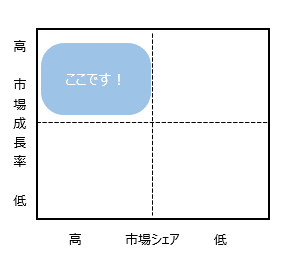

もっと攻める(花形)

「もっと攻める」のセグメントにいる時には、成長率が高いため、徹底的に攻めるフェーズです。競合との力関係は確定せず、伸ばしあいとなります。

その後市場がだんだん成熟し成長率が低下します。そうなると、シェアは固定されて、何をしてもそれほど変わらない状態となります。

市場シェアをしっかり獲得できていれば、利益最大化のセグメントに行くことができ、競合に負けてシェアを落としていると事業撤退のセグメントに落ちます。

利益最大化(金のなる木)

安定成長の後は衰退期を待つだけです。

シェアが確定している強みを生かして、安定しているマーケットの間に、利益を最大限稼ぎます。

まさに金のなる木という命名通りです。シェアを高く維持できたご褒美に利益を得ることができます。

投資をできるだけ減らし、原価やコストも削減するフェーズです。その後、このマーケットは衰退していき最終的にはマーケットがなくなります。

事業撤退(負け犬)

成功パターンは、上図を反時計回りに回っていくのが一番いい流れとなります。

ただ、各セグメントから市場シェアを落としたり、最終的にマーケットがなくなることで、事業徹底(負け犬)のセグメントとなります。

このようになったマーケットは成長しないために、撤退です。

一部の会社は残存者利益を稼ぐ会社もいますが、長くは続かないので、撤退を視野に入れながらの展開となります。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の「使い方」

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)作り方

まずは、自社事業の立ち位置をプロットします。自社事業が参入しているマーケットの、市場成長率がどのあたりなのかを考えます。

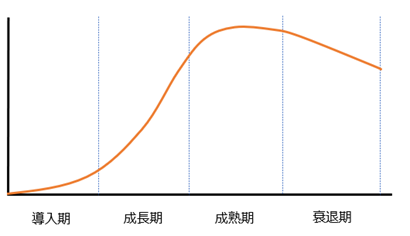

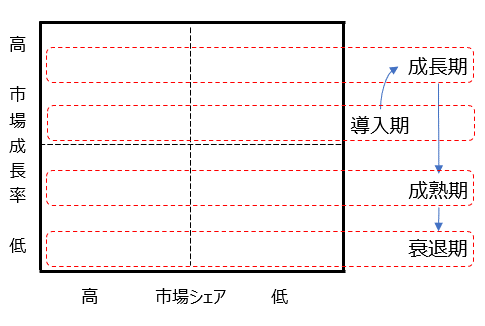

基本は上図のプロダクト・ライフサイクルの考え方である、導入期・成長期・成熟期・衰退期のいずれであるかを参考にします。

(プロダクト・ライフサイクルの詳細は、プロダクトライフサイクル(PLC)をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

次に、その市場でのシェアを把握します。

この2つがわかれば、プロットすることができます。そのプロットされた位置が現在の立ち位置となります。

その立ち位置により、上図の通りのセグメントとなり、現状把握や進む方向性の基本がわかります。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の使い方詳細

使い方詳細は4つあります。

各事業立ち位置

各事業を市場の成長率と市場シェアでプロットすることで、現状の立ち位置を把握することができます。

戦略の方向性

現状の立ち位置の把握ができれば、どのように進むべきか?、競争のポイントは何か?を把握することができます。

複数事業を俯瞰してとらえる

複数事業を1枚のPPM図にプロットすることで、各事業のそれぞれの立ち位置を俯瞰してみることができます。

投資の方向性

各事業の立ち位置と戦略が見えるので、どの事業にどう投資するかの大枠を考えることができます。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の「まとめ」

各事業の今後が予測できる

各事業の基本戦略が立てやすくなる

成長段階は、スタート(問題児)→もっと攻める(花形)→利益最大化(金のなる木)となり、どのセグメントにいても事業撤退のリスクがある

このフレームワークは、どの事業に投資するかしないかで使われる場合が多いですが、各事業の今後の予測でも使えます。

このようなフレームワークを頭に入れておくことで、定石を踏むことができ、正しい答えとなる確率が上がります。

プロダクトライフサイクルと組み合わせ使うのがおススメです。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「プロダクトライフサイクル」、「キャズム理論」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図(マッチングモデル)」、「AISAS(アイサス)」、「AIDMA(アイドマ)」、「ABC分析」、「4P」、「アンゾフの成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「パレートの法則(28の法則)」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら