キャズム理論って聞いたことがありますでしょうか?

新商品が世間一般に広がるか?それとも、広がらずに終わってしまうのか?

この境目となる大きな溝についての理論です。

商品の広がりは、必ず感度の高い一部の人から始まり、その後「うまくいけば」一般大衆に広がります。このうまくいくかどうかに、どのような現象や原因があるのかを理論化しています。

このキャズム理論について、溝ができる理由と超え方をわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

キャズム理論を理解できると、人の本質の一部を理解することもできますよ。

(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則を用途別に分けて紹介)

キャズム理論とは?

商品が世間一般に広がる際に必ずある大きな障壁のこと

各用語の説明は後述します。

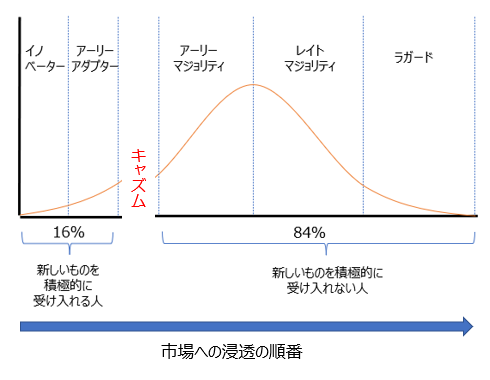

新商品が市場へ広がる際に、新しいものを積極的に受け入れる人から広がり、新しいものを積極的に受け入れない人へと広がります。

この広がる際に大きな溝があり、その溝のことをキャズムといいます。ちなみにキャズムとは裂け目という意味です。

このキャズムを超えることができるかどうかで、新商品が世間一般に広がるかどうかが決まります。

この大きな障壁ができる理由は、人の性質に違いがあるからです。

人の性質が原因なので、どんな商品・製品・サービスもヒットするためには、必ず乗り越えないといけないものです。

キャズム理論の詳細

人は大きく2種類に分かれ、大ヒットにはこの2種類の人に広がる必要がある

これがキャズム理論です。

人を大きく2つに分けると、新しいものを積極的に受け入れる人と、積極的に受け入れない人に分かれます。

また、商品・製品・サービスが世間に広がる場合、必ず決まったパターンとなります。

まずはキャズム理論の前提となるイノベーター理論と、プロダクトライフサイクルを説明した後に、解説します。

イノベーター理論とは?

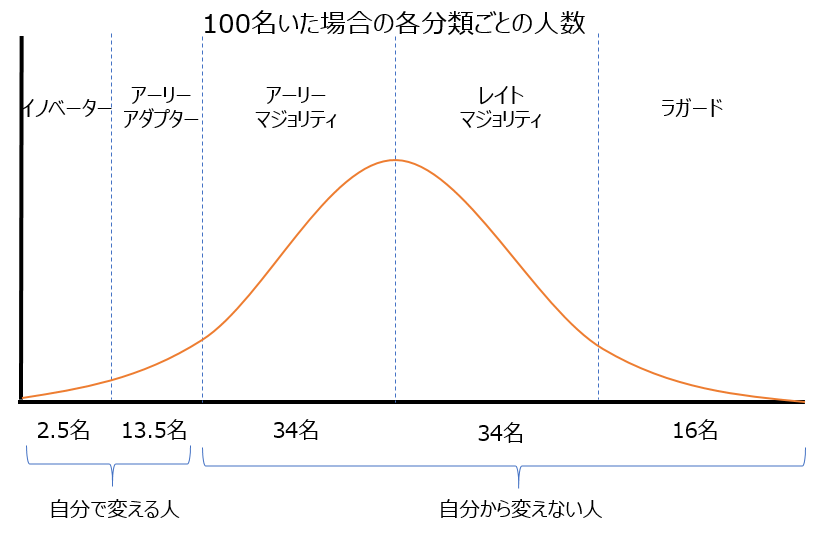

・「新しいもの好き」から「保守派」に人を5分類化

・マーケットにどのように商品が広がっていくかを理論化

この2つがイノベーター理論の説明です。

キャズム理論の図と比較していただくとわかる通り、イノベーター理論がベースとなっています。

・イノベーター

・アーリーアダプター

・アーリーマジョリティ

・レイトマジョリティ

・ラガード

上記の5分類に人は分かれます。それぞれ説明します。

イノベーター(革新者)とは?

新しいというだけで、自分で動ける人です。

判断基準が、新しいもの、誰ももっていないものに重きを置く人たちです。出現率は100人中2、3名です。

アーリーアダプターとは?

新しいことも重視だが、メリットや価格を総合判断し自分から動ける人です。

出現率は100名中13、14名です。

アーリーマジョリティとは?

新しいことや取り残されることには敏感だが、自分からは動かない人です。

100名中34名です。

レイトマジョリティとは?

新しいものを疑いの目で見て、自分では動かない人たちです。

100名中34名です。

ラガードとは?

新しいものを受け入れず、もちろん自分からは動かない人です。

100名中16名です。

(イノベーター理論の詳細は、人を5分類化し商品の広がりを理論化「イノベーター理論」についてわかりやすく解説を参照)

キャズム理論とイノベーター理論の関係は?

上記区分けの内、イノベーター、アーリーアダプターは、新しいものを積極的に受け入れる人です。

アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードは、新しものを積極的に受け入れない人となります。

この間にキャズムが存在します。

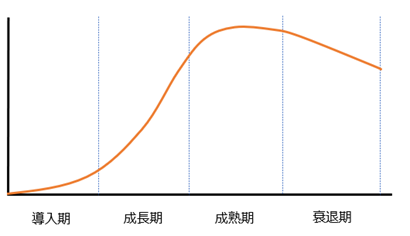

プロダクトライフサイクル(PLC)とは?

商品・製品・サービスは必ず導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクルとなる

新商品は、上図のようなサイクルを必ずたどります。この法則をプロダクトライフサイクル(PLC)と言います。

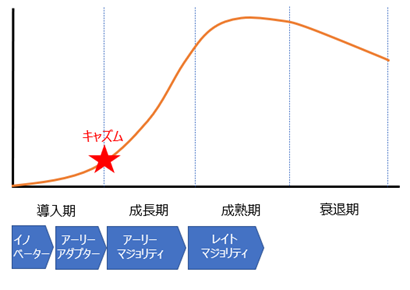

キャズム理論とPLCの関係は?

上図は、プロダクトライフサイクル(PLC)にイノベーター理論とキャズム理論を重ねたものです。

このように成長期に入るには、アーリーマジョリティに受け入れてもらうためにキャズムを超えないと、成長期に入ることができません。

(PLCの詳細は、プロダクトライフサイクル(PLC)をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

ちなみにラガードは上図に入れておりません。この層への対策はハードルが高すぎるからです。

具体的には、現時点でガラケーを使っていたり、いまだに、LINEをインストールしていない人達なので、こだわりが強く、こだわりを超えて商品を導入することの難易度が高すぎるからです。

人は大きく2種類に分かれ、大ヒットにはこの2種類の人に広がる必要がある

人には新しいものを受け入れる人と受け入れない人がいる

キャズムが発生する理由は、人は大きく2つの種類がいるからです。

新しいものを積極的に受けいれる人(16%)と受け入れない人(84%)です。

それぞれに濃淡があり、受け入れる人の中でも先進的なイノベーターとそうではない、アーリーアダプター。

受け入れない人の中では、まだ積極的なアーリーマジョリティ、積極的ではないレイトマジョリティ、頑固者ラガードに分かれます。

人が2種類に分かれている理由

DNAによる

なぜ人には大きく2つの種類がいるのでしょうか?すべては、DNAによります。

新しいもの好きな人は、基本新しいものが出れば飛びつきますし、そうでない人は飛びつきません。

好きなモノ・興味のあるもので、変わる場合はありますが、基本は同じ傾向となります。

狩猟採集時代の1万年前から、人は基本的な思考はさほど変わっていないそうです。

狩猟採集時代に、現代へつながる子孫を残すことができた人はどのような人でしょうか?

集落を飛び出て外の世界を知りたい新しいもの好きな人は、当然ながら外敵に見つかりやすく、生き延びることができません。

ただ、慎重派の人ばかりだと、新しい食料にありつけることができずに、今の食料が尽きると死に絶えます。

したがって、すべてがどちらの性質になるわけではなく、両方の性質の人のDNAが受け継がれて、今につながっているのです。

ただ、積極的に新しいものに興味を持つ人の方がリスクが高く、16:84という比率に落ち着いたと思われます。

キャズムを超える方法とは?

アプローチ方法を変える

新しいものを積極的に受け入れる人と積極的に受け入れない人の違いは、DNAが決めています。

ということは、まったく違う種類の人なのです。

したがって、新しいものに飛びつく人とそうでない人とは、アプローチ方法や伝え方を変える必要があります。

新しいものに積極的な人へのアプローチ

新しいもの

新しいものに積極的な人へのアプローチは、今までにない、革新的などの「新しいもの」というキーワードがポイントとなります。

新しいものに積極的ではない人へのアプローチ

しょうがなく

積極的に受け売れない人は、みんなが使っているから、取り残されたくないなどの「しょうがなく」がキーワードとなります。

キャズムを超えるためには、まったく違うアプローチが必要となります。

過去にキャズムを超えて世間に広がった商品は、衣食住にからむ必需品でした。

ただ、近年キャズムを超えて、世間に広がっている商品は、スマホ、パソコン、LINE、Instagram、Xなどのコミュニケーションツールです。

使えないとコミュニケーションで困ることになる商品・製品・サービスです。

逆に言えば、しょうがなく導入せざるを得ないがゆえに、新しいものを積極的に取り入れない人を巻き込むことができたものです。

キャズム理論のまとめ

商品が世間一般に広がる際に必ずある大きな障壁のこと

人の持って生まれた性質が商品の広がりに大きく影響するのです。

だからこそ、人の根本を知ることがビジネスにおいて大事なことになります。

他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。

「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「PLC」、「3C分析」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図」、「AISAS」、「AIDMA」、「ABC分析」、「4P」、「成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「PPM」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「28の法則」、「メラビアンの法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。