会社で働く上で知っておいた方がいいことが沢山あります。ただ、あまりにも多く存在するので、何から覚えるといいのかが迷うと思います。

本記事では、事業の根幹となる「ビジネスモデル」から、市場を動かす「マーケティング」と「販売力」、組織の要である「人事」や「情報共有」のあり方、さらにはWeb時代の「集客」や「広告」の仕組みまで、ビジネスパーソンとして押さえておくべき基礎用語を厳選して解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、本質で理解 ビジネスの基礎(思考・知識・キャリア))

- ビジネス基礎用語解説

- 売上獲得のモデル(ビジネスモデル)

- マーケティングとは?

- 販売力とは?

- ブランド・ブランディングとは?

- 情報共有とは?

- 手段の目的化とは?

- 人事異動とは?

- 人事評価(人事考課)とは?

- スイッチングコストとは?

- ミッション・ビジョン・バリューとは?

- 「Will Can Mast(ウィル キャン マスト)」とは?

- 株式会社とは?

- 決算とは?

- 倒産とは?

- 組織図とは?

- 仕組み化とは?

- SPA(製造小売業)とは?

- 営業担当とは?

- 営業ヒアリングとは?

- 決裁権とは?決裁ルートとは?

- ポイント割引は誰が負担している?

- 自治体営業基礎の基礎

- ネット通販印刷の安さの理由

- Webサイトでの集客の基礎

- ネットの収益モデルは5つ

- Web広告の種類

- ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由

- まとめ

ビジネス基礎用語解説

売上獲得のモデル(ビジネスモデル)

①直接提供モデル

②マッチングモデル

③代理モデル

上記3つがビジネスモデル(売上獲得モデル)の根幹です。

直接提供モデルとは、「仕入れや自社製造」の「製品・商品・サービス」を「販売・提供」するモデルです。

マッチングモデルとは、「人が沢山集まる場」を作り、売りたい人に「告知」や「販売機会」を提供するモデルです。

代理モデルとは、製品・サービス提供に関わる業務を、本来の主体者に代わっておこなうモデルです。

これらが、世間に無数に存在するビジネスモデルの「基本形」となります。

そして、その中に、色々なバリエーションがあるととらえると、考え方が整理されます。

(詳しくは、「ビジネスモデル(売上獲得モデル)は3つ」をわかりやすく解説を参照)

マーケティングとは?

広義:会社の活動そのもの

狭義:開発→生産→販売の仕組み作り

手法:市場調査、広告宣伝など

上記が、広義・狭義・手法それぞれのマーケティングの意味です。

このように人によって使われ方が変わるため、その理解は難しいと感じられがちです。

また、「マーケティング」という言葉は響きが良いため、深く考えずに安易に使われているケースも少なくありません。

しかし、これらを広義・狭義・手法に分けて整理し理解することで、マーケティングの全体像を明確に把握することができます。

また、自分自身の理解だけでなく他の人がどのような定義で使っているかもわかります。

(詳しくは、マーケティングとは?「広義・狭義・手法」で本質を理解するを参照)

販売力とは?

販売力=商品力×顧客接点力×購入してもらう力

販売力は「商品力」と「顧客接点力」と「購入してもらう力」の掛け算となります。この掛け算の結果が大きければ大きいほど販売力があると言えます。

販売力=「商品力」×「顧客接点力」×「購入してもらう力」である理由は、「商品力」「顧客接点力」「購入してもらう力」どれが欠けても販売できないからです。

商品が売れるまでの流れは、まず商品が存在し、次にその商品を買ってもらえる可能性のある顧客と接点を持ち、そして最終的に購入してもらうというものです。

商品がなければ何も始まりません。商品があっても、顧客との接点を持てなければ、絶対に売れません。また、顧客と接点を持てたとしても、購入を促す力がなければ販売には至りません。

したがって、これら3つの要素のどれか一つでも欠けてしまえば販売は不可能であるため、販売力はこれらの掛け算で成り立つと言えるのです。

(詳しくは、会社で一番大事な「販売力とは?」をわかりやすく解説を参照)

ブランド・ブランディングとは?

・ブランドとは、他と違うと識別された状態こと(結果)

・ブランド力とは、機能にプラスされる価値のこと(能力)

・ブランディングとは、会社がブランド力を上げるために行う活動(プロセス)

企業にとっては、ブランド力を高めることで、同じ商品でも高く売れるようになり、利益率が向上します。

消費者にとっては、「失敗したくない」という安心感や、「自分らしさを表現したい」という心理的な欲求を満たすことができます。

このように、ブランドは企業と消費者をつなぎ、双方にメリットをもたらすWin-Winの関係を築くために不可欠な要素なのです。

詳しくは「ブランド・ブランド力・ブランディング」の意味と違いを解説を参照

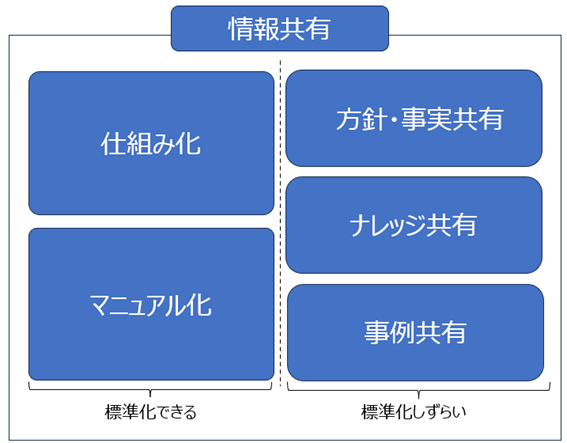

情報共有とは?

個人や組織が持っている情報や知識を、組織内で共有し活用すること

会社が良い顧客サービスを提供して収益を上げるためには、複数の人による分業が不可欠です。

このとき、業務効率の向上、品質の維持、知識の伝承、新たなアイデアの創出が必要です。

これらの行動をより効率的におこなうため、組織内で情報や知識を共有し、活用すること。これこそが情報共有です。

情報共有の目的は、

組織や個人の知識やノウハウを横展開することで、組織全体の成果を底上げすること

これが情報共有の目的です。情報共有自体はあくまで手段であり、目的ではありません。この点を混同しがちなので注意が必要です。

「情報共有を通じて、組織として最終的に何を得たいのか」を突き詰めて考えると、組織全体の成果を底上げしたいという目的に行き着きます。

情報共有と同じ目的の他の用語との関係は以下です。

情報共有は、上記の図のように目的を同じくする複数の具体的な用語を含んでいます。

中には「同じ目的?」と違和感を覚える用語もあるかもしれませんが、これらはすべて組織全体の成果を底上げするという目的に繋がる手段です。

(詳しくは、情報共有とは?関連用語とあわせてまとめて解説を参照)

手段の目的化とは?

手段実現が、目的になってしまうこと

本来手段とは目的を達成するための方法です。したがって、手段が実現できた時点で、目的が達成できたかどうかが大事です。

ただ、時間が経過したり、議論に集中してしまうと、目的が達成できたかどうかではなく、手段が実現できたかどうかが目的が置き換わってしまうことがよくあります。

これが手段の目的化です。

「手段の目的化」は誰にでも起こります。組織の中で働く限り、上長から与えられたテーマが「手段の目的化」の状態になっていることも少なくありません。

だからこそ、本来の目的を常に意識することが重要です。

上長や、そのさらに上の階層の目的を理解できれば、手段を実行する際にも、より適切な判断ができるようになります。

また、個人としても、手帳やパソコンの目のつく場所に目的をメモする習慣をつけるだけでも、大きな変化が生まれます。

本質を捉えた議論や、チームの進むべき方向を正しく導くことができるようになるでしょう。

(詳しくは、「手段の目的化」の原因と対策を具体例を含めて解説を参照)

人事異動とは?

・組織成長のため

・働く人の成長のため

・上記2つを両立させるため

人事異動の目的は上記です。

組織成長のために戦略実行のための最適配置が必要です。

働く人の成長のためには、経験を能力に変える環境を与えることが必要です。

その上で、組織を優先するではなく、働く人を優先でもなく、両方実現する方法が人事異動です。

組織を優先すれば、働く人の成長が阻害されます。働く人を優先すれば組織成長が阻害されます。この二律背反問題を解く方法が人事異動なのです。

ただ、多くの会社は、働く人の成長よりも組織成長や組織最適配置を優先させることで、働く人に不平不満がたまることが多くあります。

(詳しくは、人事異動の2つの目的をわかりやすく解説を参照)

人事評価(人事考課)とは?

昇給・昇進・配置転換などを決定する制度

人事評価制度とは、従業員の仕事に対する貢献度や能力、態度などを一定の基準で評価し、その結果に基づいて昇給、昇進、配置転換などの決定を行うための制度です。

人事評価制度は大きく分けて等級制度、評価制度、報酬制度の3つの要素に分解できます。

人事評価制度の目的は、

「従業員が組織に貢献すること」と「従業員自身が成長すること」を「同時に実現」すること

人事評価制度は人を評価するあくまで手法です。手法には必ず目的があります。その目的が上記です。

人事評価制度の目的でよく使われている表現は、企業が目的を達成するために、従業員を評価し給与や賞与を決めることです。

ただ、これは本来の目的の一部でしかありません。

もしこれが目的だとすると、会社側の一方的な要求が評価軸となり、従業員からすると納得いかない評価制度になることが多いでしょう。

給料額が上長の評価で変わってしまう人事評価制度だからこそ、会社側のメリットだけでなく従業員側のメリットも同時に実現する制度であることが必要です。

そして、この目的を実現するためには、重要な3つの条件があります。

・責任の所在が明確な分業体制

・定期的な課題解決経験

・適切な目標設定と実行サポート

この3つが人事評価制度に組み込まれているかが重要です。

(詳しくは、人事評価制度の目的と良い制度となる3つの条件を解説を参照)

スイッチングコストとは?

・金銭的コスト

・物理的コスト

・心理的コスト

人が何かを変える際にかかる負荷で、上記の3つの種類があります。

皆さんもそうだとは思いますが、人は基本的に物事を変えたくない生き物なのです。

(詳しくは、スイッチングコストとは?を人の心理を踏まえてわかりやすく解説を参照)

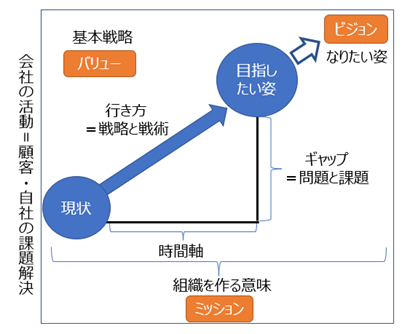

ミッション・ビジョン・バリューとは?

ミッションとは、「組織が存在する意義」

ビジョンとは、 「組織が目指す将来像」

バリューとは、 「将来像へ向かうための行動指針」

まずは、これらの定義を基準として理解を深めましょう。

ビジネス用語にはさまざまな定義が存在するため、自分なりの定義を一つ持つことが重要です。

基準があれば、異なる意見や定義に出会ったときに、その違いを理解し、自分の定義をさらに発展させることができます。

上図は、会社の活動にMVVを組み込んだものです。

まず、会社の活動を行うためには、そもそも組織が必要です。その組織を何のために作るのか、その存在意義こそがミッションです。

そして、その組織が中長期的に目指す姿がビジョンとなります。会社には短期的な目標もありますが、ビジョンはより長期的な視点で描かれる「将来像」です。

ビジョンに到達するための具体的な方法として、戦略が必要になります。この中長期的な目標達成に向けた基本的な戦略がバリューです。

(詳しくは、ミッション・ビジョン・バリューとは?会社の活動と組み合わせて解説を参照)

「Will Can Mast(ウィル キャン マスト)」とは?

「従業員が組織に貢献すること」

「従業員自身が成長すること」

上記を同時に実現するためのフレームワーク

もう少しかみ砕くと、

「しなければならないこと」を行うことで、「したいこと」を見つけたり、「できること」を増やすフレームワーク

加えて、

「本人」・「上司」・「業務の目標設定」の3つが揃わないと使えないフレーワワーク

これが「Will Can Mast」の説明になります。

(詳しくは、「Will Can Mast」とは?3つの関係と使い方を分かりやすく解説を参照)

株式会社とは?

お金を持っている人

お金儲けがうまい人

労働をお金に変えてほしい人

これらの人たちを一つの場所(=会社)に集めて、お金儲けしましょうという仕組みが株式会社です。

3者が集まって、それぞれの強みや、やりたいことを株式会社という一つの器の中で実現する仕組みです。

(詳しくは、「株式会社とは?」をわかりやすく解説を参照)

決算とは?

会社の1年間の成績表を作成する

決算とは上記のことです。

自分を知る

お金を借りる場合の資料にする

支払う税金を確定させる

そして、決算をおこなう目的は上記の3つです。この目的のために、1年に1回各種数字を確定させて、財務諸表を作成することを決算といいます。

今年度の会社の状態がどうだったのか?を数値で知り、来年度の作戦を考えるベースとなります。

また、会社は必ずお金が必要です。手元にお金がない場合は、金融機関等からお金を借りる必要があります。そのベースとなる資料が決算時に作成する財務諸表なのです。

そして、その数字をベースに税金を納める金額を決定する際にも活用されています。

このようにとっても会社にとって大事なことが決算なのです。

(詳しくは必ず誰もが関わる「決算とは?」をわかりやすく解説を参照)

倒産とは?

現金がなくなり、事業継続できなくなった状態

清算型と再建型がある

倒産という言葉に法律上の統一した定義がない

現金がなくなり、事業を継続できなくなった状態のことを倒産といいます。

倒産という言葉自体には、法律上の統一した定義がないことで、上記のような曖昧な定義となります。

(詳しくは「倒産」の理由と種類をわかりやすく解説を参照)

組織図とは?

- 組織は戦略に従うため、戦略が想定できる

- 戦略実行の分業体制がわかる

- 指示命令系統がわかる

- 会社の大きな問題が起きる場所がわかる

組織体制を図で表したものが組織図です。組織図を見ると上記4つのことがわかります。

組織を分けるから生産性が上がる。でも分けるから問題が発生する。この二律背反問題を解くのが組織を作る際の最重要ポイントであり、それを作り上げたものが組織図として表されているのです。

(詳しくは、「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照)

仕組み化とは?

仕組み化の意味は、

ベストな方法を形式知化し、行動レベルまで落とし込み業務標準にすること

仕組み化の目的は、

成果を最大化されるために、個人の成果の底上げをおこなうことで、平均点を上げること

仕組み化の対象の階層分け

誰がやっても同じ結果となる業務

その他の業務

このように、意味、目的、対象に分けて仕組み化を理解することで、より明確にその本質を捉えられます。

仕組み化は、組織全体のパフォーマンス向上に不可欠であり、それが実現できている会社は、間違いなく成長し続ける良い会社と言えるでしょう。

(詳しくは、「仕組み化」を意味と目的と階層に分けてわかりやすく解説を参照)

SPA(製造小売業)とは?

製造販売を一体となって自社で行うこと

小売業は基本販売だけを行うのですが、SPAは製造工程の業務の流れとなる「開発→製造→販売」すべてをおこないます。

アパレル業界から派生して、家具・日用品のニトリさんも同じSPAと言われています。ニトリさんは更に、流通まで自社でおこなっています。

消費者ニーズに合った商品を素早く作り続けること

これがSPAをおこなう目的です。

なぜ在庫リスクや工場建設等のコストをかけてまで、自社主導にこだわるのか?

理由はたった一つで、自社で売りたいものを早く開発製造し、販売したいからです。

小売りの現場で把握したニーズを、いち早く商品化して販売することができれば、当然消費者に喜ばれ売上も伸びます。

ただ、小売業の場合、販売する商品を他社の仕入れに頼るので、思った商品を仕入れることができない場合があります。このデメリットを解消できることが大きなメリットです。

(詳しくは、SPA(製造小売業)とは?メリット・デメリット・会社例を含めて解説を参照)

営業担当とは?

- 「立ち位置」は、組織の全面的な後押しを得て、お客様と接点を持つ位置

- 「本質」は、唯一お金を頂けるお客様の課題を解決しお金を頂くこと

- 「役割①」自社商品で解決できる課題を持ったお客様を探し、受注すること

- 「役割②」お客様のニーズを社内にフィードバックすること

- 「営業力とは」、お客様や担当エリアが変わっても、3年以上目標を達成し続ける力

このように定義できます。

ただ、売上が上がらないと総じて営業担当の責任になりがちですが、上記の考え方をしっかり持っておくと、本来の課題は何なのか?が理解できます。

(詳しくは、営業担当とは?立ち位置・本質・役割・営業力をわかりやすく解説を参照)

営業ヒアリングとは?

1.お客様になるかどうかの判断

2.次の商売のネタ発見

営業ヒアリングの大目的は受注するためです。受注するためのステップである営業ヒアリングには、上記2つの目的があります。

よく言われる目的として、「お客様のことを知り、良い提案をするため」という説明がよくありますが、この答えでは手段の目的化がおきています。

良い提案ができれば受注できなくていいのでしょうか?そんなことはないですよね。

また、営業ヒアリングをこのようにシンプルにすると、先輩社員から「営業担当とは、何でも売るのが営業担当の仕事だ」ととアドバイスされる場合があります。

このようなアドバイスをもらったら、しっかり聞いてるふりをして聞き流しましょう。精神論もしくは、ロジカルに整理されていない状態でアドバイスをしてくれているからです。

あと、少し厄介なのは、当社は「商品販売営業」ではなく「ソリューション営業」なので、まずは課題を把握して課題解決営業をおこなうことが営業の仕事だという場合です。

販売する製品・商品・サービスが多かったり、製品・商品・サービスが特になく、オーダーメイドで課題解決するようなビジネスをしていればその通りですが、そうでない場合は聞き流しましょう。

製品・商品・サービスの本質は課題解決の手段だから、これらを販売することは、ソリューション営業=課題解決営業だからです。

(詳しくは、営業ヒアリングとは?ふたつの目的に分けると簡単に理解を参照)

決裁権とは?決裁ルートとは?

決裁権とは、判断をおこなうことができる権利

決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋

決裁権とは、物事の判断をおこなうことができる権利です。

誰がどの位の判断をしてよいのかを職務分掌などで決めている場合が多いですが、一般的には、役職ごとに決裁できる内容や金額の上限を決めている場合が一般的です。

内容や金額により決裁できる人が変わる場合がほとんどです。

決裁ルートとは、決裁をおこなう社内の道筋のことです。

稟議を上げる順番が基本となり、それぞれの上長に承認を取っていき、最終的に決裁者が決裁をすることで、会社として決裁されたことになります。

(詳しくは、BtoBビジネスの必須知識 顧客の決裁権・決裁ルートをわかりやすく解説を参照)

ポイント割引は誰が負担している?

・基本は出店者が負担

・ポイントアップは、運営者もしくは出店者の自己判断

これが基本となります。

ポイント制度は、共通ポイントと自社ポイントの2つがあります。

自社ポイントは1つの企業だけで、ポイント運営をしています。各店舗等で発行しているポイントカードが1番わかりやすいですね。

共通ポイントとは、様々な企業やサイトで溜めたり使ったりできるポイントです。楽天ポイント、Tポイント、Pontaポイント、dポイントが有名です。

なぜ企業はポイント発行するのでしょうか?新規顧客獲得、リピートの促進の顧客の囲い込みと、個人情報の獲得が目的です。だから、運営者だけでなく、出店者も負担しているのです。

(詳しくは、「ポイント割引は誰が負担している?」をわかりやすく解説を参照)

自治体営業基礎の基礎

・ほとんどの案件が相見積低価格

・相見積案件以外は実績が大きな優位性

・新しい案件は営業開始後受注まで最低1年から2年かかる

自治体営業は、実績を積み、関係性を築いて初めて競合と対等に戦う土俵に立てるため、非常に時間がかかります。

しかし、一度実績とノウハウを確立すれば、継続的に受注しやすい営業へと変わります。

自治体営業に参入するかどうかは、この時間のかかるシビアな状況と、確実な入金や巨大なマーケットといったメリットを天秤にかけて判断することが重要です。

詳しくは「自治体営業基礎の基礎」をわかりやすく解説を参照ください。

ネット通販印刷の安さの理由

・印刷機が動かない時間を徹底的に減らす

・複数顧客を同じ用紙でまとめて印刷

・印刷前工程を徹底的に排除

この3つが安さの理由です。とにかく効率最優先で業務を行うことで、安さを提供しています。

ネット販売をしているだけで、印刷工程は実在する工場で行っています。

とにかく効率最優先で業務を行い、品質ではなく、安く多く売ることで収益を確保しています。

詳しくは「ネット通販印刷が安い理由」をわかりやすく解説を参照ください。

Webサイトでの集客の基礎

困った→Googleでキーワード検索→Webサイトが表示→クリック→内容確認→問合せ等の行動

ユーザーは上記の流れで行動します。

知名度のある有名企業の社名検索を除くと、新しいユーザーがWebサイトに訪問してくれるのは上記の流れです。流入元となる検索サイトは、Googleさんが圧倒的で9割を超えているサイトがほとんどです。

したがって、google検索で表示されることが大前提となります。表示されない=存在しないことと同じだからです。

・検索エンジンの基礎

・とても大事な前提

・google検索に表示される方法

・工程ごとの把握したい数値と把握方法

・工程ごとの課題及び打ち手の方向性

この順番で理解し実行していく必要があります。

(詳細は、「Webサイトでの集客の基礎」をわかりやすく解説を参照)

ネットの収益モデルは5つ

1.広告掲載モデル

2.マッチング成約モデル

3.小売りモデル

4.コンテンツ提供モデル

5.ノウハウ販売モデル

この5つがネットの収益モデルです。

ネット(Webサービス)のビジネスモデルは基本5つに集約されます。どの会社も1つから5つを、単独もしくは組み合わせて事業展開をしています。

逆に言えば、様々な会社がありますが、パターンはたった5つだけしかないのです。

(詳しくは、ネットの収益モデル5つを具体例含めて解説を参照)

Web広告の種類

広告の種類は課金方法4つと、掲載場所5つの組合せとなります。

課金方法で知っておきたいのは4つ

・広告表示回数に対して課金

・広告掲載で定額課金

・クリックしてもらった場合に課金

・購入(会員登録)した場合に課金

掲載場所で知っておきたいのは5つ

・検索結果に広告(リスティング広告)

・他社サイトのディスプレイ広告

・他社サイトや個人サイトでのアフリエイト広告

・SNSの投稿部分に広告

・動画の前後や合間に広告

細かく分けると無尽蔵に存在するWeb広告(ネット広告)ですが、まずは上記を理解しておいてください。

この基本形がわかっておけばその他はオプション(派生)で考えると理解しやすくなります。いきなり木を見て森を見ずにならないようにしましょう。

(詳しくは、Web広告(ネット広告)を「課金方法」と「掲載される場所」で解説を参照)

ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由

上位表示のために上位の記事を真似るため

記事を作成している企業や個人は、たくさん記事を見てもらうために検索結果の上位を目指し、さまざまな対策をおこなっています。

これは一般的にSEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)対策と呼ばれています。

一般的なビジネスでは競合との「差別化」が重要ですが、ことWeb検索においては、まず上位記事を参考にする「同質化」が主な戦略となっているのです。

その結果、同じような記事が上位を占めることが起きるのです。

(詳しくは、ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由を参照)

まとめ

本記事では、事業の根幹となるビジネスモデルから、マーケティング、販売力といった売上に関わる要素、組織の要である人事や情報共有などの基礎用語を厳選して解説しました。

ご紹介した用語は、「本質」と「実用性」に焦点を当てて整理したものです。これらの基礎知識は、あなたが会社という舞台で成果を上げ、次のステップに進むための共通言語であり、思考の土台となります。

ぜひ、日々の業務で「これはどのビジネスモデルに当てはまるか?」「この活動のマーケティングにおける目的は何か?」と立ち止まって考える習慣をつけてください。

知識を実体験と結びつけ、自らの言葉で語れるようになったとき、より本質的な課題解決や、チームの進むべき方向を導けるビジネスパーソンへと進化しているでしょう。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。