ロジカルシンキングとは「論理的思考」のことであり、その思考を整理し、問題解決へと導くための手法のひとつがロジックツリーです。

一見難しそうに感じられますが、その本質は「物事を抜け漏れなく分解して考える」というシンプルなものです。

この記事では、ロジックツリーの基本的な考え方、具体的な作成方法、そして効果的な使い方まで、わかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【課題解決】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則)

ロジックツリーとは?

抜けもれなく分解して考える方法

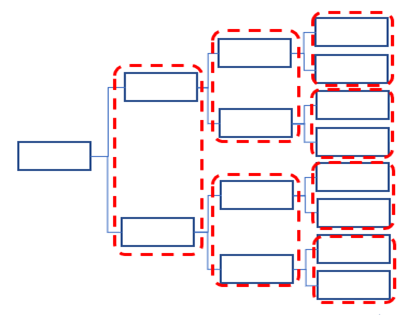

上記がロジックツリーの説明です。ロジックツリーをそのまま日本語にすると「論理の木」という意味ですが、ビジネスで使われる場合は「方法」という意味合いまで含んだ言葉として使われています。

代表的なロジックツリーは上記です。

ロジックツリーの説明には様々なものがありますが、代表的なものは、「問題や原因などを構成している要素をツリー状に書き出し、解決法を導き出すフレームワーク」と説明されます。

「抜けもれなく分解して考える方法」とシンプルに覚えておくと、その本質を理解しやすいでしょう。

ただ、あくまでロジックツリーは「方法」です。方法ということは、その前提として目的がありますので、目的を明確にすることがロジックツリーを活用する上でとても大事なことになります。

ロジックツリーを使う目的

課題解決のため

ロジックツリーは、課題解決を効果的に行うための手段です。複雑な問題や課題を細かく分解し、全体像と解決の方向性を明確にすることを可能にします。

例えば、企業の「売上が低迷している」という課題を考えてみましょう。いきなりこの大きなテーマについて議論しても、漠然としすぎて具体的な結論は出にくいでしょう。

そこで、ロジックツリーの出番です。

この問題を「営業担当」「商品」「マーケット」といった要素に分解することで、どこに本当の原因があるのかを見つけやすくなります。

このように、「解ける大きさまで問題を分解する」ことと、「分解された要素が全体の中でどのようにつながっているか」を理解することが、課題解決の重要なポイントとなります。

ロジックツリーとロジカルシンキング

ロジックツリーは、ロジカルシンキングの手法のひとつ

ロジカルシンキングとは、「結論は〇〇です。なぜなら、〇〇だからです」のように、物事を論理的な因果関係で考える思考法です。「なんとなく」「直感で」といった感覚的な思考とは一線を画します。

ロジックツリーは、この論理的思考をツリー状に可視化することで、要素間のつながりを明確にし、「抜け」「漏れ」「飛び」のない思考を実現します。

ロジックツリーのメリット

ロジックツリーには大きなメリットが3つあります。それぞれを解説します。

全体を俯瞰して見ることができる

全体(抽象度が高いものから具体的なものまで)が文字で一覧化されているので、全体像が見えるようになります。

課題・原因特定や解決策立案が作成しやすくなる

大きなテーマが関連する小さなテーマに細分化されていますので、テーマの関連性がわかり何について考えないといけないかがわかることで、原因特定・解決策比較がしやすくなります。

議論のたたき台として活用できる

作成したロジックツリーを見ながら議論することで、どのように考えているかが可視化され、結論だけでなくプロセスも見えることで議論の迷子になることが大きく減ります。

4種類あるロジックツリー

ロジックツリーには、大きく分けて4つの種類があります。それぞれを解説します。

4つのロジックツリー

・要因分解(WHAT)ツリー

・原因特定(WHY)ツリー

・問題解決(HOW)ツリー

・KPIツリー

上記4つがロジックツリーの種類です。

ロジックツリーは課題解決のために使います。課題解決には以下の3つのステップで進めます。

- 問題全体を洗い出す

- 問題の原因や課題を特定する

- 解決方法を複数立案し案を絞る

1は、要因分解(WHAT)ツリー)、2は、原因特定(WHY)ツリー、3は、問題解決(HOW)ツリーと言われています。

これにKPIツリーが加わり、一般的に4つのツリーとなります。

KPIツリーとは、最終的に達成したい目標(ゴールKPI)を実現するために必要な要素(KPI)を階層的に分解したものです。

教科書的にはロジックツリーには4つのツリーがあり、一つ目は・・・。という説明から入る場合が多いですが、課題解決という切り口で整理することで4つの違いが理解できます。

4つのロジックツリーをそれぞれ解説します。

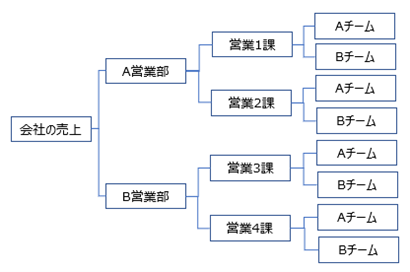

要因分解(WHAT)ツリーの具体例

要因分解(WHAT)ツリーの具体例は上図です。一番わかりやすい例です。

例えば、売上が下がっている場合、どこで問題が起きているかをモレなく、ダブリなく調べるために、各部、各課、各チームを一覧化し、それぞれを調べる例です。

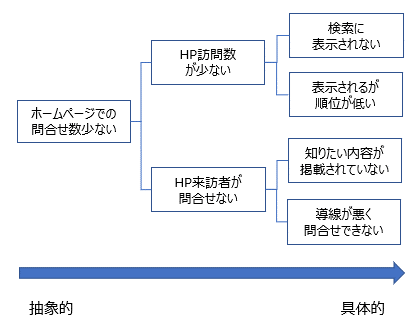

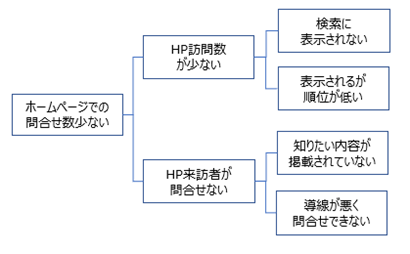

原因特定(WHY)ツリーの具体例

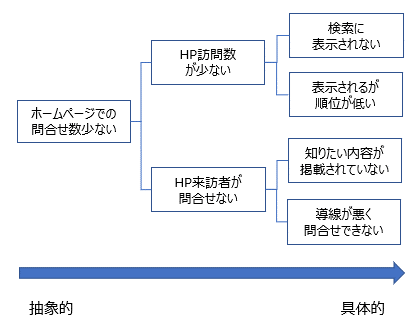

原因特定(WHY)ツリーの具体例は上図です。一番左のテーマの原因を右に細分化していく方法です。

例えばホームページからの問合せが少ない理由を把握する場合、まず、「そもそもHPに来てくれていないのか?」「来てくれているが問合せしてくれないのか?」に分けます。

その上で、HPに来てくれていないのであれば、原因は、「Google検索に表示されていないか?」「表示されているが、順位が後でそのページまでたどり着いていないか?」です。

HPに来訪してくれているのに問い合わせてくれないのは、「来訪者が知りたい情報がなく、そのまま、離脱したのか?」「知りたい情報があるが、導線が悪く、問合せページにたどり着く前に離脱しているか?」です。

このように、具体的な問題を洗い出し、その中のどの部分が原因かを特定していきます。

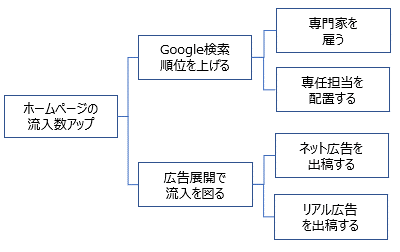

問題解決(HOW)ツリーの具体例

問題解決(HOW)ツリーの具体例は上図です。

例えば、ホームページへの流入数をアップさせたいとしたときに、「Google検索から増やすのか?(自然流入)」「広告展開(強制流入)で増やすのか?」に分けます。

Google検索であれば、「専門家を新規で雇う」、「社内で配置換えを行い、専任担当を配置する」に分けることができます。

広告展開であれば、「ネットの中に出す広告なのか?」「ネット以外のTVや新聞や車内広告等のリアル広告を出す」に分けることができます。

このように具体的にして、その中から有効な方法を選びます。

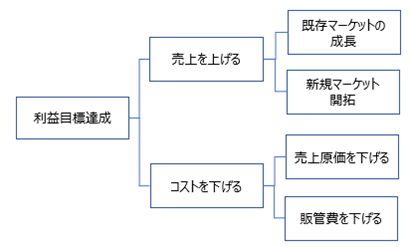

KPIツリーの具体例

KPIツリーの具体例は上図です。

利益目標を達成するためには「売上を上げるか?」「コストを下げるか?」です。

売上を上げるには、「既存のマーケットを伸ばすのか?」「新しいマーケットを伸ばすのか?」の選択になります。

コストを下げるのは、「原材料等の売上原価を下げるのか?」「人件費や広告費を含む販管費を下げるのか?」になります。

KPIツリーが他のツリーと少し違う点は、取捨選択ではなく、力の入れ具合の強弱を決める場合に使うことが多いことです。

ロジックツリーの作成方法

・ロジックツリーを作成する際に一番大事なことは以下の3つです。

・一番大事なこと

・分ける注意点

・分ける方法

上記の順番で作成方法を紹介します。

一番大事なこと

目的を明確にする

ロジックツリーを作成する上で最も重要なポイントは、「目的を明確にすること」です。

ロジックツリーは、あくまで課題解決のための「手法」であり、要素を分解することが最終目的ではありません。

何のためにロジックツリーを使うのか、その目的が曖昧なまま分解作業に入ると、本来の目的を見失い、非効率な作業になってしまいがちです。

常に「分けて、何を成し遂げたいのか?」を意識して進めることが、効果的なロジックツリー作成の第一歩となります。

分ける注意点

・MECE(ミーシー)に分ける

・左から右へいくごとに具体的に分ける

・各階層の抽象度をある程度揃える

上記が分ける際の注意点です。ただ、「精緻に考えすぎない」ことが重要です。

ロジックツリーを作成する際に一番苦労するのは、要素に分けることです。その際に、精緻に考えすぎると分けることが目的になってしまい、本来の目的からずれていきます。

それぞれを解説します。

MECE(ミーシー)に分ける

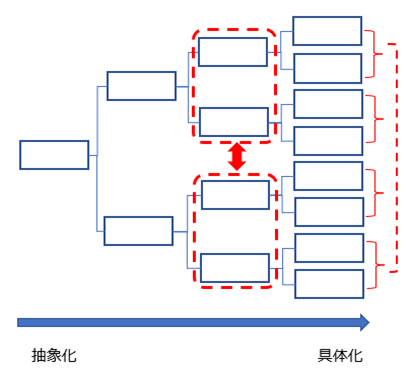

MECE(ミーシー)とは、モレなく、ダブリなくです。上図の赤枠の中で分ける際に意識しましょう。

モレる例としては、例えば、学生を分けようとした場合、小学生、中学生、高校生、大学生で分けてしまう場合です。

浪人生がモレてしまいます。

ダブる例としては、大人と子供と男性と女性に4つに分けてしまう場合です。

男性の中に大人と子供がいて、更に女性の中にも大人と子供がいますので、ダブってしまうことになります。

左から右へいくごとに具体的に分ける

左側が抽象度の高い要素、右に行けば行くほど具体的な要素に分けます。

上記のように抽象度の高い内容である「ホームページでの問合せ数が少ない」は一番左側になります。

そして一つ右側に少し具体的にしたもので分けます。上記では、「HP来訪数が少ない」、「HP来訪者が問い合わせない」となります。

そして、更に右側により具体的な原因である、「検索に表示されない」、「表示される順位が低い」、「知りたい情報がない」、「導線が悪い」がきます。

このように右に行けば行くほど具体的な内容に分けていきます。

各階層の抽象度をある程度揃える

左から第一階層、第二階層、第三階層、第四階層となっていきますが、各階層を上図でいえば縦の関係をある程度抽象度・具体度をそろえます。

例えば、「商品力が弱くなった」と同じ階層には、「営業の販売力が落ちた」となればつり合います。

ただ、「商品力が落ちた」と同じ階層に、「営業の販売研修がなくなった」となると、つり合わなくなります。

厳密にそろえる必要はないですが、後ほど、分析・選択する際に困ることになります。

分ける方法

・業務フローで分ける

・計算式で分ける

・組織で分ける

・フレームワークで分ける

上記4つの方法で分けて検証します。その際にとても大事なのが、「第二階層(テーマの次)の分け方」です。

必ずではないですが、2つに分けることをお勧めします。この第二階層をMECEは2つに分けることができるとその後の第三階層、第四階層が考えやすくなります。

上記のように、「ホームページからの問合せが少ない」であれば、ホームページに来たか来てないかで分ける。

「ホームページの流入数を上げたい」であれば、無料施策と有料施策で分ける。

このように大きく二つに分けると、それぞれを分ける際にMECEにならずに困ることが減ります。

4つの方法をそれぞれを解説します。

業務フローで分ける

最初は業務フローで分ける方法です。多くの場合この方法で作成できます。

商品開発の業務フローの例では、「ニーズを把握→商品開発→量産→お客様に販売」という流れになります。

業務の流れにそって分けるので、とても簡単に分けることができます。

計算式で分ける

業務フローの次に多い分け方は計算式で分ける方法です。

例えば、売上=単価×数量、売上=顧客数×平均売上などです。

組織で分ける

組織で分ける場合も、MECEにしやすいです。営業・商品開発・生産・スタッフなどで分けます。

要素分解フローの際によく使われます。

フレームワークで分ける

フレームワークで分ける方法です。フレームワークの代表的なものは、3Cや4Pがあります。3Cなら、市場・顧客、自社、競合3つに分け、4Pなら製品・商品・サービス、価格、販売促進、流通の4つに分けます。

(3Cの詳細は、現状把握のフレームワーク「3C分析とは?」をわかりやすく解説を参照)

(4Pの詳細は、4Pとは?マーケティング戦略で使えるフレームワークを解説を参照)

ロジックツリーの分析方法

各要素の影響度を図る

数字に落とし込める場合とそうではない場合を説明します。

数字に落としこめる場合

感度分析を使います。感動分析とは、具体的な要素ごとに率や数値が上下した場合に、全体にどれだけの影響が出るかを実際に計算して分析する方法です。

エクセル等で式を組み、一番右の項目で数値を上げたり下げたりしたら、一番左の項目がどれだけ変化するかを見ることで、一番影響がある項目がどれなのかを把握する方法です。

(感度分析の詳細は「感度分析」をわかりやすく解説を参照)

数字に落とし込めない場合

数字に落とし込めない定性情報の場合でも、細分化されたもの中で一番影響度が大きいものを特定します。

数値で示せないので意見が割れることが多いですが、最終的に影響度が大きいと決めた理由のロジックをしっかりと残しておくことがポイントです。

うまくいけばその仮説が正しいことになりますが、もしうまくいかなければ、上記で残したロジックを再検証することで、再度仮説を立てます。

別の方法として、競合と比較して弱い部分を見つける方法もあります。

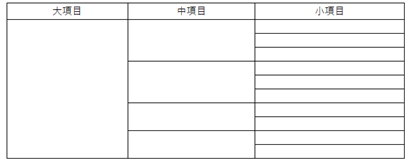

ロジックツリーのテンプレート(エクセル版)

一番のおすすめは、エクセル等で、上記のようなフォーマットをテンプレートとして使うことです。

マインドマップなどの便利なツールもありますが、私が色々使った上で一番使いやすいのは、とても原始的ですが、上記のエクセルのフォーマットを使うパターンです。

マインドマップだと、いくらでも要素を追加出るがゆえに、中項目どおし・小項目どおしの抽象度が合わなくなることが多くなります。

その点、上記のフォーマットなら一覧を見ながら上下左右の抽象度を調整しながら、分けることができるからです。

ロジックツリーの使い方

自分の考えをまとめることと、他の人への説明で使う

ロジックツリーは、主に「自分の思考整理」と「他者への説明」の2つの目的で活用できます。

まず、ロジックツリーを作成することで、複雑な思考を整理し、論理的な結論を導き出します。このとき、ツリー作成の過程で考えたことや、悩んだポイントを記憶しておくことが重要です。

次に、このツリーを他者へのプレゼンテーションに活用します。

「今回の課題は〇〇です。なぜなら、このツリーで要素を分解し分析した結果、〇〇が最も大きな要因だと特定できたからです」といった説明をすることで、結論に至るまでの思考プロセスを可視化できます。

また、質問に答える際に、「作成工程で考えたことを覚えておく」ことが役立ちます。

質問の多くは、自分作成した時に悩んだ部分であることです。その時に考えて出した結論や考え方を答えればいいのです。

ロジックツリーの注意点

ロジックツリーの一番の注意点は、ロジックツリーを作成している際、課題を解決することではなく、分けることが目的となる手段の目的化がおきやすくなることです。

(詳しくは、「手段の目的化」の原因と対策を具体例と合わせてわかりやすく解説を参照)

目的は、課題解決のためであることを常に意識しましょう。

また、ロジックツリーのデメリットとして、新しい発想にたどりつかないと言われることがありますが、そもそも新しい発想を引き出すことがロジックツリーの目的ではない課題解決が目的です。

ロジックツリーのまとめ

分解して考える方法

これだけ、長々と接明しましたが、立ち返ると上記のたった一言です。

あくまで方法なので、目的を明確にすることを忘れないようにしましょう。

また、最初は作るのに時間がかかる場合もありますが、慣れれば思考方法に慣れて簡単に作れるようになります。

他にも課題解決力が上がる「問題・課題用フレームワーク」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「プロダクトライフサイクル」

- 「キャズム理論」

- 「3C分析(市場・競合・自社)」

- 「SWOT分析」

- 「ファイブフォース」

- 「リボン図(マッチングモデル)」

- 「AISAS(アイサス)」

- 「AIDMA(アイドマ)」

- 「ABC分析」

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。