「ビジネススキル」と聞いて、皆さんはどのようなものを思い浮かべますか?

日々の業務を円滑に進めるための基本的な手法から、課題解決や新たな価値創造に繋がる論理的な思考方法、そしてチームや顧客との連携を深める効果的なコミュニケーション能力まで、その範囲は非常に多岐にわたります。

多岐にわたるため、何から学べばいいか迷うのも無理がありません。

この記事では、より高い成果を出すために不可欠なスキルを厳選し、「必須スキル」「思考方法」「コミュニケーション」という3つのカテゴリーに分けて徹底的に解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、本質で理解 ビジネスの基礎(思考・知識・キャリア))

ビジネススキルとは?

仕事をする上で必要となる能力、技術、そして考え方の総称

ビジネススキルは以下です。

| 仕事の基本スキル | ・仕事の最低限のスキル (パソコン、メール、文章、会話等) |

| 課題設定スキル | ・目指したい姿を設定するスキル ・「現象」と「原因」を分けるスキル ・「現象」の「原因」を把握するスキル ・解くべき問題=課題を特定するスキル |

| 打ち手立案スキル | ・複数の打ち手を立案するスキル ・打ち手を決定するスキル |

| 打ち手実行スキル | ・打ち手を他の人に理解してもらうスキル ・他の人に動いてもらうスキル |

仕事の本質である、課題解決という業務をコアにおいて考えると上記になります。

まずは仕事の基本スキルを早期に習得し、その上で課題設定スキルを習得するための時間を確保しましょう。

特に、課題設定スキルの各項目で、ご自身が苦手だと感じる部分を明確にし、集中的に対策することで、より早くスキルを習得できます。

これらのスキルを身につけることは、企業活動の根幹である課題解決能力を高めることに直結し、結果としてあなたの市場価値を大きく向上させることにも繋がるでしょう。

(詳しくは、【スキル一覧付】ビジネススキルとは?をわかりやすく解説を参照)

必須スキル

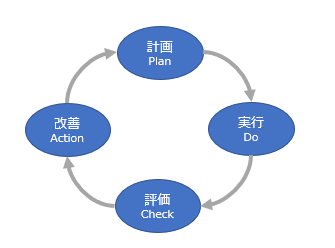

PDCAとは?

下図のサイクルを回すことで業務改善を行うこと

上図がよく使われる図です。

計画して、実行して、その結果を評価して、改善するというサイクルを表わしています。

PDCAサイクルを回す目的は、

経験から多くのことを学ぶため

人は経験からしか学べません。当然人が業務をおこなう会社も同じです。経験から多くのことを学ぶために、PDCAサイクルを回します。

経験を能力アップにつなげるために、大事なことがPDCAを回すことです。

能力を使って計画を立てる。実行すると、〇か×の結果が出る。その結果を評価し、より良い結果となるように改善する。

この一連の流れを沢山回すことで能力が上がります。

逆に、計画がないと、結果の〇か×がわからないから改善ができず、本当の意味で経験を生かせず、能力アップに活かせないのです。

だから、PDCAはとっても大事なのです。

(詳しくは一番基本となる考え方「PDCAサイクル」をわかりやすく解説を参照)

5W1Hとは?

When:いつ Where:どこで Who:だれが What:何を Why:なぜ How:どのように

これが5W1Hです。

5W1Hを使う目的は、

コミュニケ―ションロスをおこさないため

この6つをセットで伝えることで、正しく伝わる可能性が格段に上がります。

人は、物事を推測することができるので、先読みすることで結果として間違った解釈をしてしまうのです。だから、この6つを押さえてコミュニケーションすると誤解が少なく、正しく伝わりやすくなります。

(くわしくはコミュニケーションの基礎「5W1H」をわかりやすく解説を参照)

報告・連絡・相談(報連相)とは?

「上司や同僚や関連部署」へ報告・連絡・相談(報連相)すること

報告とは、上司に対して自分の仕事の進捗を報告すること。

連絡とは、自分の仕事が関連する人(同僚や他部署の人)に、自分の仕事について伝えること。

相談とは、上司や関連する人に仕事の進め方などを、聞いたり話し合ったりすることです。

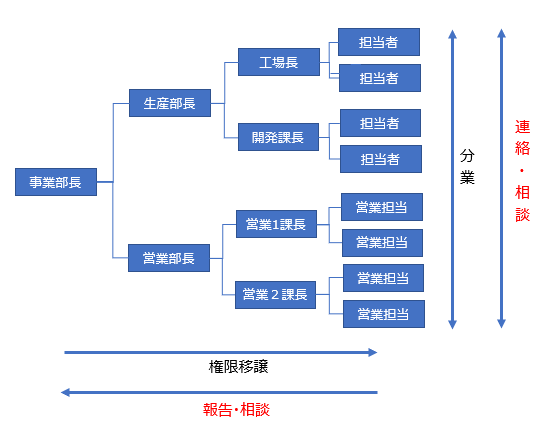

上司の仕事を部下へ「権限移譲」するから、「報告」と「相談」が必要になります。また、分業するから、「連絡」「相談」の義務が発生します。

上記の図の左右方向が権限移譲と報告・相談の関係となります。また、上下が分業と連絡・相談の関係となります。

(詳しくは「報告・連絡・相談(報連相)」を組織の仕組みを元にわかりやすく解説を参照)

スケジュール管理の基礎とは?

考え方は、

縦と横

立て方は、

1.タスクを全て「横」洗い出す

2.各タスクのやることを「縦」のスケジュールに落す

3.各タスクを縦と横で微調整する

具体的には以下となります。

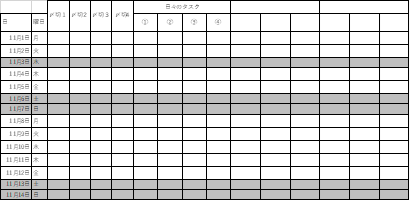

1.一番上の行にタスクや顧客ごとの業務をひとつずつ「横」に並べる

2.タスクや業務ごとに「縦」にスケジュール化する

3.日ごとに「横」見たときに、偏りがないかを確認

4.実行する

スケジュール管理の考え方を立て方は、この順番でおこないます。

(詳しくは「スケジュール管理の基礎」考え方と立て方をわかりやすく解説を参照)

重要度・緊急度マトリクスとは?

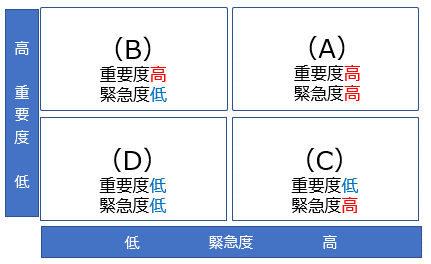

タスクを「重要度と緊急度」の2軸で4象限に分けて優先順位付けする方法

上記のように4象限に分け、仕事全体の中で各仕事の位置付けを明確にし、仕事の優先順位付けを行います。これにより、仕事全体における各タスクの位置付けが明確になり、効率的な優先順位付けが可能になります。

重要度・緊急度マトリックスを使う目的は、

限られた時間の中で、効率よく業務をおこなうため

私たちは、日々様々な業務に追われ、限られた時間の中で最大の成果を出すことを求められています。成果を上げるためには、当然ながら「成果につながる業務」に時間を費やすことが重要です。

しかし現実には、成果の大小にかかわらず、多種多様な業務をこなす必要があります。

そこで、このマトリクスを活用し、各業務の優先順位と適切な時間配分を決定することで、効率的に業務を進めることが可能になります。

(詳しくは仕事の優先順位を決める方法「重要度・緊急度マトリクス」を解説紹介)

エクセル操作の効率化方法

とても楽になる方法を厳選紹介

エクセルを使っている際に、マウスのスクロールホイル(マウスの真ん中にあるホイル)を1操作で2回以上クリクリと回している人、とっても無駄な操作をしています。

また、一番右側にあるスクロールバーで画面を上げ下げしている人、とっても無駄な作業をしています。

このような操作をしている方は、以下の記事を読んでください。5つのエクセル効率化の方法を紹介しています。

(詳しくは、マウスクリクリは無駄!効率が上がる「エクセル操作」5選を参照)

与信管理とは?

取引する前に未入金となるリスクを判断し、判断に応じた対策をおこなう

受注する前に、この顧客はどれくらいの未入金となるリスクがあるのか?を想定し、取引するしないも含めた、リスク対策をおこなう一連の行動を与信管理といいます。

リスク判断により、通常の取引を行う、納品時にすぐ払ってもらう、そもそも取引をしないなどの判断を行います。

当然条件を厳しくすればするほど、未入金のリスクは減りますが売上は減ります。

条件を緩くすればするほど、売上は上がりますが、未入金のリスクが増えます。

この最適解を考えることが与信管理の肝となります。

(詳しくは取引前のリスク管理の考え方「与信管理」をわかりやすく解説を参照)

支払いサイト・売掛金・買掛金とは?

・納品後、いつまでに支払うか?を取り決めたものが支払いサイト

・納品後~入金日までの支払ってもらえていない期間を売掛金

・納品後~支払うまでの猶予をもらっている期間を買掛金

会社対会社の取引では、支払い(入金)サイトと売掛金・買掛金は必須となる知識です。支払いサイトがあるから、売掛金・買掛金があるのでまとめて理解しておきましょう。

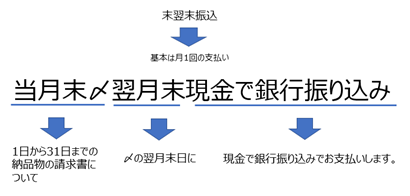

支払いサイトとは納品後、いつまでに支払うか?を取り決めたもので、「末翌末振込」という言葉で表されます。略さずに言うと「当月末日〆翌月末日銀行振込での支払い」となります。

納品後一定期間後に入金となるので、納品したのに入金頂けなくなるリスクと、業務の効率化の二律背反問題が起きる要素となります。

(詳しくは支払いサイト・売掛金・買掛金をまとめてわかりやすく解説を参照)

思考方法

打ち手を考える前に必ず必要なたった一つのこと

目的・課題を明確にする

そんなことはわかっていると言われそうな、誰でも知っている当たり前のことです。

ただ、これを誰もが必ずできているかといえば、私を含めてできていないことが多いと思います。

なぜなら、常に意識しておかないと忘れたり避けたりしてしまうことだからです。

できない理由は以下の2つです。

・脳の特性

・目的・課題は明確にしにくい

この2つを理解し、目的・課題を明確にすることで、仕事の効率アップ、正解率のアップを図ることができます。

(詳しくは、打ち手を考える前に必ず必要なたった一つのことを参照)

前提を揃える

前提の不一致に気づけない「推測能力」の存在

私たちは驚くべき能力を持っています。それが「推測する能力」です。

「昨日のあの件だけど」という一言だけで、私たちは多くの事柄の中から「あの件」を特定できてしまいます。

これがミスコミュニケーションの原因にもなるので、以下の3つを注意しましょう。

形容詞に注意

言葉の定義に注意

打ち手議論に注意

この3つがコミュニケ―ションの前提として注意することです。

話を聞く際は、上記3点を意識して前提を揃える意識を持ちましょう。できない場合は、頑張って何を前提にしているか考えましょう。

(詳しくは、コミュニケーションを円滑にする手段「前提をそろえる」をわかりやすく解説を参照)

分解して考える

- 問題解決は解くべき問題である課題を特定することがスタート

- 解くべき問題=課題は、業務と業務のどこかの間にある

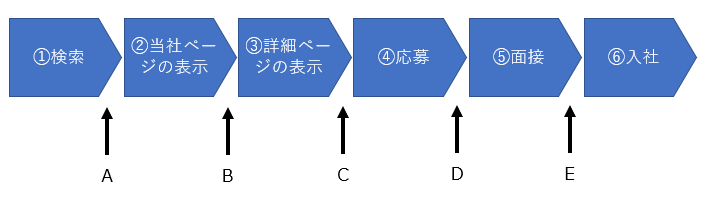

例えば、転職サイトの業務の流れは、①検索→②当社ページの表示→③詳細ページの表示→④応募→⑤面接→⑥入社という流れです。

採用が上手くいっていない場合、上記の各フローの間のA~Eのどこに問題があるかを考えます。

そうすることで、どの問題を解くべきか?=課題設定が正しくできます。

(詳しくは、問題解決のために「流れで分解する」方法をわかりやすく解説を参照)

枝葉ではなく幹をつかむ

枝葉ではなく幹をつかむ方法とは?

目的・課題を考える

「そんなことはわかっている」と言われそうな、誰でも知っている当たり前のことです。

しかし、誰もが必ずできているかといえば、残念ながら私を含めできていないことが多いのが現実です。

なぜなら、常に意識しておかないと抜け落ちてしまうからです。目的・課題は難しく、ついつい放置しがちだからです。

これをおこなうことのメリットは、以下3つです。

・根本解決につながる可能性が上がる

・モチベーションが上がり、能動的に取り組める

・目的や課題設定のスキルが上がる

(詳しくは、「枝葉ではなく幹をつかむ」思考方法とは?を参照)

学ぶための大事なコツ

すぐにネット検索せず一旦考える!

たったこれだけです。たったこれだけの行動が、経験から多くのことを学ぶコツになります。

すぐに検索することで、答えがすぐにわかることが大きなメリットです。

ただ、私たちは経験から学んだり記憶したりするために必ず必要なことは、自分自身の脳(頭)で考えることです。

すぐに検索した場合、答えはわかりますが、自分自身の脳を使わないので、経験が蓄積されません。

自分で一旦考えたら、間違っているかどうかが判断でき、このことで脳は学習できるのです。

(詳しくは、学びのコツ!「すぐに検索せずに一旦考える」をわかりやすく解説を参照)

極端に振って考える

解くべき問題が見えてくる

判断が難しく感じるのは、考えるべき内容が複雑で、何を基準に考えると良いかがわからないことが主な原因です。

極端に振って考えることで、大きな視点で物事をとらえやすくなり、枝葉ではなく本筋が見えやすくなることで、考える基準や論点が把握しやすくなる場合が多くあります。

これにより、解くべき問題が特定しやすくなり判断の間違いを減らすことができます。

(詳しくは、5つの事例を元に詳しく解説した、迷った時の考え方「極端に振って考える」を参照)

具体化と抽象化の使い分け

・日々の業務は具体化する

・得た知識は抽象化して記憶する

上記の考え方を取り入れることで、効率的に知識を獲得し、記憶することで、知識量を増やせます。

日々の業務は、具体的な知識を用いてこなします。しかし、対応に困った場合は、抽象化された知識を頭の中から引き出し、業務に適用します。

そのためには、具体化された知識をただ大量に覚えるのではなく、それらを抽象化し、分類・整理して「見出し」として記憶しておくことが重要です。

こうすることで、必要なときにその見出しから関連する知識を効率的に引き出し、活用できるようになります。

(詳しくは、社会人の学びのコツ「具体化と抽象化を使い分ける」を解説を参照)

正しい情報を得る6つの方法

・メディア情報がかたよる理由を知る

・ミクロとマクロを分ける

・目的か手段かを把握する

・事実・数字でおさえる

・分子・分母を意識する

・分野ごとの第一人者をおさえておく

情報があふれる世の中です。逆に言えば、知らないことでも、ちゃんと調べることができるスキルがあれば、正しい情報を無料で得ることができる環境が整っています。

1.情報発信メディアの情報のかたよりを把握するには、情報発信者の「儲ける手段」を把握することで、どのような偏りが出るかがわかります。

2.ミクロ・マクロ、手段と目的で分けることで、意見を整理できます。たとえば、円安となると、ミクロでは、輸入業が大変だという話になります。ただ、日本というマクロで見たら、日本が儲かることになります。

このようなミクロとマクロで議論しても平行線のままです。だから、ミクロな話なのか?マクロな話なのか?を分ける必要があります。

3.得た情報が手段の目的化をおこしている場合が多くあります。手段には必ず目的があります。この2つを混同しないようにするだけで、情報の受け取り方が変わります。

4.事実及び数字でおさえるはわかると思います。事実でおさえることで、推測を排除できます。

5.事実をおさえることは大事ですが、その事実の分子と分母を意識することで、その事実が多く発生するのかしないのかを客観的にとらえることができます。

6.自分にとって正しいことをよく言う人をおさえておくことも大事です。出来れば3名位見つけておき、SNS等で情報を常に得ておくと、世間の流れに惑わされにくくなります。

ぜひとも、派手な情報やキャッチ―な情報に惑わされずに正しい情報をこの6つの方法で得てください。

(詳しくは、メディアから正しい情報を得る6つの方法を参照)

コミュニケーション

コミュニケーションの「本来の目的」

相手に動いてもらう

これが仕事におけるコミュニケーションの本来の目的です。

仕事は一人では完結しません。上司や先輩、同僚にチームの成果が最大になるように動いてもらう必要性が発生するからです。

これらをスムーズにおこなうためにコミュニケーションが存在していると言えます。

コミュニケーションとはあくまで手段です。ということは必ず目的があります。

一般的なコミュニケーションの目的として紹介されているのは、情報伝達、相互理解、関係構築、自己表現などです。

ではなぜこれらをおこなう必要があるのでしょうか?

この部分の深掘りができていないと、あなたはコミュニケーションを「活用しよう」とするのではなく、「手段の目的化」に陥ってしまいます。

(詳しくは、仕事におけるコミュニケーションの本来の目的とは?を参照)

伝え方の基本 「大枠から詳細へ」

・最初に大枠である「目的、結論、テーマ、話の流れ」を主旨に応じて伝える

・そのあとに「詳細」を伝える

これが、何かを伝えたい時に伝わりやすく、相手に行動をおこしてもらいやすくなる方法です。

また、大枠から詳細へ伝えることで以下3つが実現します。

1.相手の頭の中を整理できる

2.推測の弊害をなくせる

3.前提をそろえることができる

これにより、伝えたいことが伝わり起こしてほしい行動をとってもらいやすくなります。

(詳しくは、伝え方の基本 「大枠から詳細へ」をわかりやすく解説を参照)

ミスコミュニケーションの原因と対策

齟齬がおきる部分がとても多い

ミスコミュニケーションとは、伝えた人と受け取った人に認識の齟齬が出ることです。

1回のコミュニケーションの中で齟齬が起きる部分が多く、1つクリアしたとしても、それ以外で起きてしまう可能性があります。

分解して考えないと正しい対策にたどりつかない

1回のコミュニケーションでも齟齬が起きる部分が多くあるので、1回のコミュニケーションを分解して考えないと、本当の原因にたどり着かず、間違った対策を考えてしまうことになります。

例えば、「売上の低迷」という言葉には沢山の原因があります。商品力が落ちたのか?営業力が落ちたのか?悪い情報が流布されたのか?強い競合が現れたのか?などです。

同じように、ミスコミュニケーション自体を対策が打てる大きさに分解しすることで、原因と対策を考えることができます。

ミスコミュニケーションが起きる部分は、

・頭に思ったことを言葉に変える際のミス

・言葉を伝えるか伝えないかの判断のミス

・適切な言葉が選択できないミス

・言葉の解釈でおきるミス

上記4つでミスコミュニケーションが起きます。

(詳細は、ミスコミュニケーションの4つの部分とそれぞれの原因と対策を参照)

論理と感情の関係

他の人に行動してもらうための両輪

人に伝えるには「論理」がないと伝わりません。また、伝えた結果、「感情」が動かないと行動してもらえません。

これは仕事で本当によく直面することです。

論理と感情はともに私たち自身の心の中にあるものですが、この2つは他者への重要なコミュニケーションツールでもあります。

コミュニケーションの範囲と人と目的が変わったことで両方必要になる

生活する集団の規模、見知らぬ人との交流機会、そして協業による経済活動。これらは昔と今の大きな違いです。

生まれ育ったときから知っている人とのコミュニケーションから、赤の他人である見知らぬ人とのコミュニケーションが必要な世の中に変わり、さらにはその人たちと協業してお金を稼ぐ必要が生じました。

こうした変化は非常に大きく、感情中心のコミュニケーションだけでは成り立たなくなっています。

しかし、私たちの心は、依然として感情的なコミュニケーションに適合したままです。

そのため、相手の感情を動かすには、感情だけに頼るのではなく、適切に情報を伝える重要性が増し、その結果として論理が必要とされるようになりました。

結果として、論理と感情は、他者に協力を促すための「両輪」となったのです。

(詳しくは、「論理」と「感情」の関係をわかりやすく解説を参照)

信頼関係とは?

お互いが安心して頼りにしあえる関係

もう少し具体的に言うと、

・「安心」心を開いても大丈夫だと思える状態

・「誠実性」相手が自分に不利益なことはしないと信じられること

・「予測可能性」お互いの行動や考え方が想定でき、ブレがないこと

このような関係性があれば信頼関係がある状態となります。

信頼関係を築くポイントは?

どんな信頼関係を築きたいかを人ごとに濃淡を決める

すべての人と100%の関係を目指す必要はありません。相手に応じて関係性の「濃淡」をつけることが、現実的で賢明なアプローチです。

たとえ苦手な相手であっても、「業務に必要な最低限の信頼関係を築く」と割り切ることで、精神的な負担を大きく減らすことができるでしょう。

(詳しくは、信頼関係とは?をわかりやすく解説を参照)

まとめ

本記事では、多岐にわたる「ビジネススキル」を「必須スキル」「思考方法」「コミュニケーション」の3つの視点から解説しました。

ビジネススキルの習得は、単なる知識ではなく、企業活動の根幹である「課題解決能力」を高め、変化の激しい時代を生き抜くあなたの「市場価値」を大きく向上させる、最も確実な投資となるでしょう。

この記事が、あなたのビジネスにおけるさらなる飛躍の一助となれば幸いです。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。