会社の活動を一言で言うと、「現金を使って現金を増やす活動」です。財務三表はこの考え方でつなげれば、理解が進みます。

具体的には①現金を集めて投資する、②投資したものを使って売上げ、費用を差し引く③最終的に現金が増えたかどうかを確認するという流れになります。

①は貸借対照表(B/S)、②は損益計算書(P/L)、③はキャッシュフロー計算書(C/F)を見ると理解できます。

その中で肝となるのが、売上を上げることと、費用を差し引いた状態で黒字を実現することです。

この肝の部分を表しているのが損益計算書(P/L)です。

ただ、損益計算書(P/L)を含む財務三表が難しく感じるのは、枝葉の説明が多いからです。

この記事では、損益計算書(P/L)を、枝葉を除き本当に必要な部分に絞ってわかりやすく解説します。

枝葉部分は、根幹を理解した後に覚えましょう。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい!「財務三表(B/S、P/L、C/F)」はひとつの考え方でつなげて理解する)

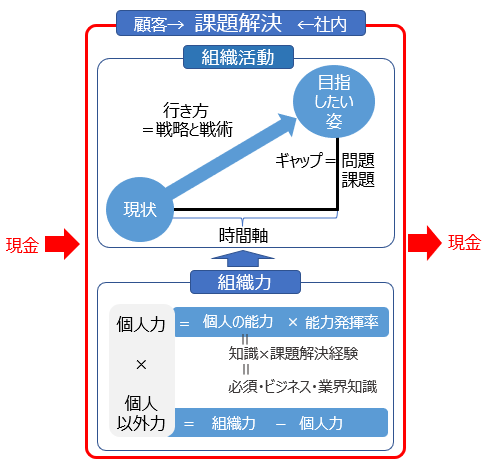

財務三表で会社の活動の何が分かるか?

上図は「会社の活動」を1枚の図で表しています。財務三表は、「会社の活動」に現金を投入し、その結果現金がどれだけ増えたか?の「プロセス」と「結果」を表しています。その中で、損益計算書(P/L)は売上と利益が分かります。

(上図の詳しい説明は、会社の活動をたった「1枚の図」で表すを参照)

損益計算書(P/L)のこれだけ知ろう

- 売上額と売上総利益・営業利益の2つの利益を知ろう

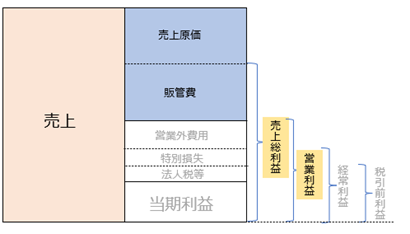

損益計算書(P/L)の説明には「売上」と「5つの利益」というワードが出てきます。

これが損益計算書(P/L)をわかりにくくしている正体です。

まずは、売上と2つの利益を理解しましょう。

5つの利益の内、3つの利益は経営者が使う数字です。経営者以外は、2つの利益だけわかれば損益計算書(P/L)を理解できたことになります。

したがって「売上」と「売上総利益(粗利)」と「営業利益」の3つを理解して下さい。

売上と黄色で網掛けしてる利益だけ知れば十分です。

損益計算書(P/L)とは?

損益計算書(P/L)とは、財務三表のひとつです。

財務三表は、貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F)の3つです。

- 現金を集める

- 集めた現金を使って投資する

- 投資したものを使って売上を上げる

- 売上を上げるために使った経費を差し引く=利益

- これらの活動で現金が増えたのかどうかを確認する

事業活動は現金を使って現金を増やす活動です。この流れが上記となります。1.2を貸借対照表(B/S)、3.4を損益計算書(P/L)、5をキャッシュフロー計算書(C/F)が表しています。

(詳しくは、「財務三表(B/S、P/L、C/F)」はひとつの考え方でつなげて理解する」を参照)

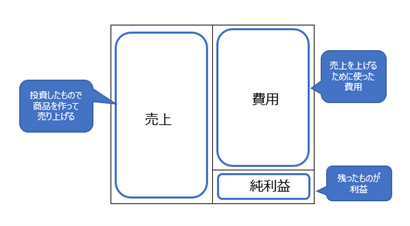

損益計算書(P/L)を簡単に表すと以下です。

- 投資したものを使って商品やサービスを創り出す

- 作った製品・商品・サービスを販売することで売上を上げる

- かかった費用や、販売にかかった費用を差し引く

- 残ったものが利益となります

大枠はとっても簡単です。

損益計算書(P/L)の詳細説明

売上と2つの利益について説明していきます。 考え方を理解いただくためにできるだけ大枠で説明します。

売上とは?

商品・製品・サービスを顧客に販売した総額が売上となります。

売上が総収入となり、その総収入から原価や費用を差し引いたものが利益となります。

したがって、売上の総額の高さが大事になります。

売上総利益(粗利)とは?

売上総利益は粗利ともいいます。

商品を製造する際に、「売上」から「直接かかる費用や商品の仕入れ代」を差し引いた金額のことです。

差し引く費用(売上原価と言います)の具体例として、

仕入れ商品代、原材料の仕入れ代、商品製造の外注費、商品製造の加工費、工場の家賃、人件費などです。商品の製造に直接関わるもの、製品を作ってくれる工場関連の費用です。

営業利益とは?

営業利益とは、「売上」から「売上原価」と販売にかかった「費用全般(販売費及び一般管理費=販管費)」を差し引いた金額のことです。

販売にかかった費用の具体例として、営業担当の人件費、管理部門の人件費、広告宣伝費、オフィスの家賃、出張代や交通費、コピー機代等があります。まさに直接商品製造に関わるもの以外すべてです。

損益計算書(P/L)の使い方

損益計算書(P/L)の使い方は、自社の売上と費用(コスト)と利益の関係がどのようになっているかを把握することです。

売上総利益(=粗利)の使い方

所属する各業界の競合他社と売上総利益率を比較することが一番の使い方です。

自社の売上高総利益率が競合と比較して低ければ、何が原因なのかを把握し、打ち手を考えてみてください。

売上総利益率は、業界により、まったく違う率となります。

例えば、80円で仕入れた商品を100円で販売した場合、売上原価は80円、売上総利益は20円です。したがって、売上総利益率は20%です。

例えば、すでに仕組みができているスケジュール管理や文章共有を行うグループウェアを製造販売する会社で、100人分を100万円で販売したとします。

仕入れ代はなく、また、直接原価がほぼかかりません。

したがって、売上原価はほぼ0円、売上総利益率はほぼ100%となります。

売上総利益ベースでは、クラウドでソフトウェアを使った企業は総じて売上総利益率が高く、仕入れ販売の場合は、総じて売上総利益率は低くなります。

各業界のビジネスモデルにより違いますので、各業界での比較が大事となります。

営業利益の使い方

所属する各業界の競合他社と営業利益率を比較することが一番の使い方です。

自社の営業利益率が低ければ、競合が売上原価もしくは販管費で何か工夫しています。

そのような状況を踏まえて、営業利益率改善に向けた打ち手を考えてみてください。

補足ですが、クラウドでソフトウェアを使った企業の話をしましたが、売上原価はかからなくても、販管費の広告宣伝には大きく費用がかかる場合が多いです。

システムさえ作ってしまえば、工場を建設したりしなくても商売ができる。 ということは、逆に参入障壁が低く、競合も多い。

競合が多いということは、早く消費者のシェアを取るために、広告宣伝費がかかるという流れです。

損益計算書(P/L)のまとめ

- 損益計算書(P/L)とは、投資したものを使って売上を上げる→売上を上げるために使った経費を差し引く→利益を表している

- 売上とは、商品・製品・サービスを販売した総額

- 売上総利益(粗利)とは、商品を製造する際に、「直接かかる費用や販売商品の仕入れ代」を売上から差し引いた額

- 営業利益とは、売上総利益から、販売にかかった費用全般を差し引いた額

- 所属する各業界の競合他社と比較することが一番の使い方

まずは詳細な科目等は置いておき、上記を理解して下さい。このことが理解できた後で科目等が学びましょう。

補足 残り3つの利益とは?

- 経常利益=営業利益から金利・株の売却益や売却損などの本業以外からの収支を差し引きしたもの

- 税引前利益=経常利益から本業とは関係なく、かつ 一時的な物(資産売却損益)を差し引いたもの

- 当期利益=税引前利益から法人税等を差し引いたもの

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら