キャズム理論って聞いたことがありますでしょうか?

新商品が世間一般に広がるか?それとも、広がらずに終わってしまうのか?

この境目となる大きな溝(キャズム)についての理論です。

商品はまず、感度の高い一部の層に浸透し、うまくいけば一般大衆へと普及していきます。この「うまくいく」かどうかに影響する現象や原因を理論化したのがキャズム理論です。

本記事では、キャズム理論における溝(キャズム)が生じる理由と、それを乗り越える方法をわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

キャズム理論を理解できると、人の本質の一部も理解することもできます。

(あわせて読みたい【課題解決】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則)

キャズム理論とは?

商品が世間一般に普及する際に、必ず直面する大きな障壁のこと

各用語の説明は後述します。

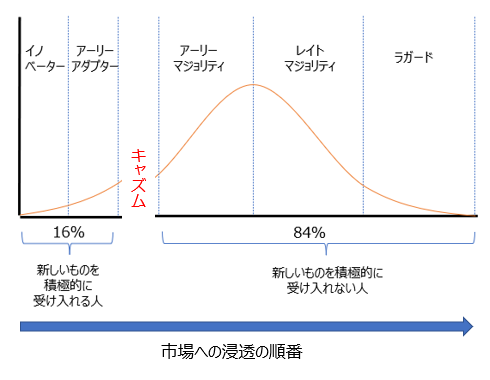

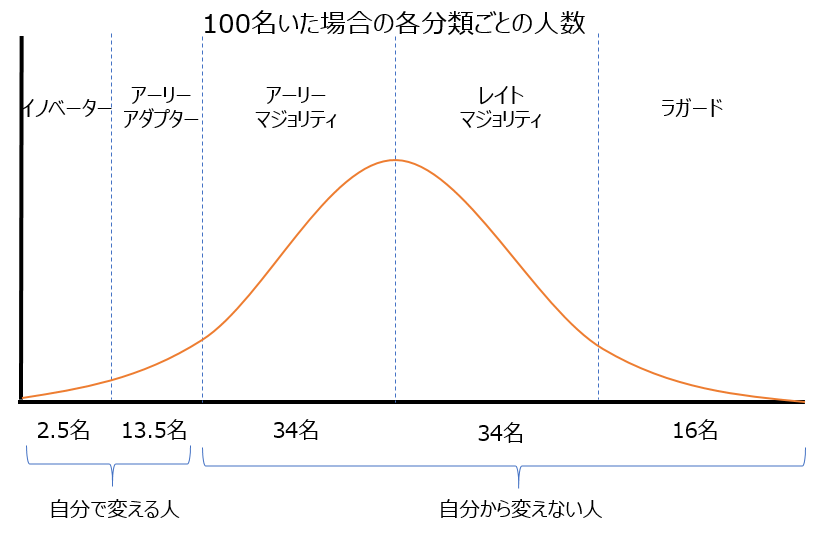

新商品が市場に浸透する過程では、まず新しいものを積極的に受け入れる層(イノベーター、アーリーアダプター)に広まり、次に新しいものに抵抗がある層(アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガード)へと波及していきます。

この二つの層の間には「キャズム(Chasm:深い溝、裂け目の意)」と呼ばれる大きな障壁が存在し、このキャズムを超えられるかどうかが、新商品が広く普及するかの分かれ道となります。

この大きな障壁が生じるのは、人間の根本的な性質の違いに起因します。

そのため、どのような商品、製品、サービスであっても、大ヒットを目指すならば、このキャズムを必ず乗り越える必要があります。

キャズム理論の詳細

人は大きく2種類に分かれ、大ヒットにはこの2種類の人に広がる必要がある

これがキャズム理論の核となる考え方です。

人々は大きく「新しいものを積極的に受け入れる人」と「積極的に受け入れない人」に分類でき、商品やサービスが世間に普及するプロセスには、一定のパターンがあります。

キャズム理論をより深く理解するため、まずその前提となるイノベーター理論とプロダクトライフサイクル(PLC)について解説します。

イノベーター理論とは?

・「新しいもの好き」から「保守派」に人を5分類化

・マーケットにどのように商品が広がっていくかを理論化

この2つがイノベーター理論の説明です。

キャズム理論の図と比較していただくとわかる通り、イノベーター理論がベースとなっています。

・イノベーター

・アーリーアダプター

・アーリーマジョリティ

・レイトマジョリティ

・ラガード

上記の5分類に人は分かれます。それぞれ説明します。

イノベーター(革新者)とは?

「新しい」という一点で自ら行動を起こせる人たちです。彼らの判断基準は、新しさや誰も持っていない独自性に重きを置きます。

出現率は100人中2、3名です。

アーリーアダプターとは?

新しさを重視しつつも、メリットや価格を総合的に判断して自ら行動できる人たちです。

彼らは情報感度が高く、オピニオンリーダーとなる傾向があります。

出現率は100名中13、14名です。

アーリーマジョリティとは?

新しい情報や世間の動向、「取り残されること」には敏感ですが、自ら積極的に行動することは少ない人たちです。

100名中34名です。

レイトマジョリティとは?

新しいものに対して懐疑的な視点を持ち、周囲が利用し始めてからようやく導入を検討する、慎重な人たちです。

100名中34名です。

ラガードとは?

新しいものを受け入れず、もちろん自分からは動かない人です。

100名中16名です。

(イノベーター理論の詳細は、人を5分類化し商品の広がりを理論化「イノベーター理論」についてわかりやすく解説を参照)

キャズム理論とイノベーター理論の関係は?

上記5分類のうち、イノベーターとアーリーアダプターは「新しいものを積極的に受け入れる人」に該当します。

一方、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードは「新しいものを積極的に受け入れない人」と見なされます。

この二つの大きなグループの間にこそ、「キャズム」が存在するのです。

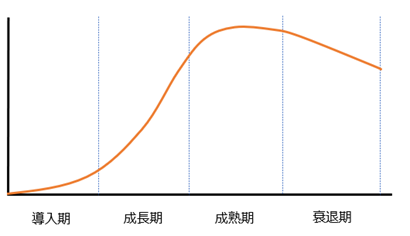

プロダクトライフサイクル(PLC)とは?

商品・製品・サービスは必ず導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクルとなる

新商品は、上図で示されるような「導入期」から「衰退期」に至るまでの一連のサイクルを必ずたどります。

この法則がプロダクトライフサイクル(PLC)です。新商品は、上図のようなサイクルを必ずたどります。

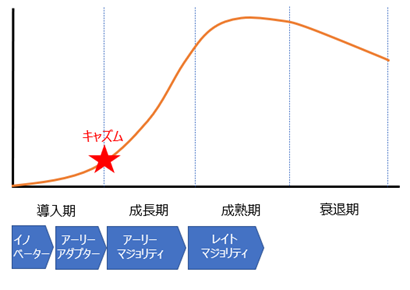

キャズム理論とPLCの関係は?

上図は、プロダクトライフサイクル(PLC)にイノベーター理論とキャズム理論を重ねたものです。

上図が示すように、商品が本格的な成長期に入るためには、アーリーマジョリティ層に受け入れられ、キャズムを乗り越えることが不可欠です。

(PLCの詳細は、プロダクトライフサイクル(PLC)をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

ちなみに、図にはラガードを含めていません。なぜなら、この層へのアプローチは非常に困難だからです。

具体的には、今なおガラケーを使用していたり、LINEをインストールしていないような人々であり、その強いこだわりを打ち破って商品を受け入れてもらうことは、極めて難易度が高いためです。

人は大きく2種類に分かれ、大ヒットにはこの2種類の人に広がる必要がある

人には新しいものを受け入れる人と受け入れない人がいる

キャズムが発生する根本的な理由は、「新しいものを積極的に受け入れる人(約16%)」と「積極的に受け入れない人(約84%)」という、人間の性質における二つの大きな区分が存在するからです。

この二つのグループの中でも、さらに細かな濃淡があります。

受け入れる人の中には先進的なイノベーターと、それよりは慎重ながらも影響力のあるアーリーアダプターがいます。

一方、受け入れない人の中では、比較的柔軟なアーリーマジョリティ、慎重なレイトマジョリティ、そして頑固なラガードに分かれるのです。

人が2種類に分かれている理由

DNAによる

なぜ、人はこのように大きく2種類に分けられるのでしょうか? その根源は「DNA」にあります。

新しいもの好きの人は、基本的に新しいものが出ればすぐに飛びつきますが、そうでない人はほとんど関心を示しません。

興味の対象によって多少の違いはあれど、根本的な傾向は変わりません。

約1万年前の狩猟採集時代から、人間の基本的な思考パターンはほとんど変わっていないと言われています。

では、狩猟採集時代に、現代へとつながる子孫を残すことができたのは、どのような人々だったのでしょうか?

集落を飛び出して外の世界を知ろうとする「新しいもの好き」の人は、外敵に遭遇するリスクが高く、生き延びることが難しかったと考えられます。

しかし、慎重派の人ばかりでは、新しい食料源を見つけられず、既存の食料が尽きれば絶滅してしまいます。

そのため、人間はどちらか一方の性質に偏ることなく、両方の性質を持つ人々のDNAが受け継がれ、現在に至っているのです。

ただし、積極的に新しいものに興味を持つ人の方が生存リスクが高かったため、結果として約16:84という比率に落ち着いたと考えられます。

キャズムを超える方法とは?

アプローチ方法を変える

キャズムを乗り越えるためには、アプローチ方法を根本的に変える必要があります。

新しいものを積極的に受け入れる人と、そうでない人との違いはDNAに起因するものです。つまり、彼らは全く異なる種類の人間として捉えるべきです。

したがって、それぞれの層に対し、異なるアプローチ方法や伝え方を適用することが極めて重要になります。

新しいものに積極的な人へのアプローチ

新しいもの

この層へのアプローチでは、「今までにない」「革新的」「最先端」といった「新しいもの」というキーワードがカギとなります。

彼らは新奇性そのものに価値を見出すため、製品やサービスのユニークさ、先行者利益などを強調すると効果的です。

新しいものに積極的ではない人へのアプローチ

しょうがなく

積極的に受け入れない層には、「みんなが使っているから」「これがないと不便」「取り残されたくない」といった「しょうがなく」という感情に訴えかけるキーワードが有効です。

彼らは安心や同調、実用性を重視するため、社会的な普及状況や、使わないことによるデメリットを明確に伝えることが重要です。

キャズムを超えるには、このように全く異なるアプローチが不可欠です。

過去にキャズムを超え、広く普及した商品は、衣食住に関わる「必需品」がほとんどでした。

しかし、近年ではスマートフォン、パソコン、LINE、Instagram、X(旧Twitter)といったコミュニケーションツールがキャズムを乗り越え、広く世間に浸透しています。

これらの商品やサービスは、「使えないとコミュニケーションで困る」という状況を生み出し、「しょうがなく導入せざるを得ない」という心理が、新しいものに積極的ではない層をも巻き込むことに成功したと言えるでしょう。

キャズム理論のまとめ

商品が世間一般に広がる際に必ずある大きな障壁のこと

人が生まれ持った性質が、商品の普及にこれほどまでに大きな影響を与えるのです。

だからこそ、人間の根本的な行動原理や心理を理解することが、ビジネスを成功させる上で極めて重要になります。

他にも課題解決力が上がる「問題・課題用フレームワーク」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「ロジックツリー」

- 「プロダクトライフサイクル」

- 「3C分析(市場・競合・自社)」

- 「SWOT分析」

- 「ファイブフォース」

- 「リボン図(マッチングモデル)」

- 「AISAS(アイサス)」

- 「AIDMA(アイドマ)」

- 「ABC分析」

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。