なぜ「全体最適」と「部分最適」という言葉が、あえて区別されて使われるのでしょうか。

それは、この二つが全く異なる概念だからです。

会社では、現場、マネジャークラス、経営層と、それぞれの立場で行動していますが、見えている視野や考えている範囲は大きく違います。

現場が「良い」と思うことが、会社全体で考えれば「良くない」ことは多くあります。これが、全体最適と部分最適が区別される核心です。

この記事では、これらの違いを具体的な事例を用いてわかりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)

全体最適とは?部分最適とは?

まず、それぞれの定義から見ていきましょう。

・全体最適とは、組織全体が最適になる考え方

・部分最適とは、組織の一部や個人が最適となる考え方

全体最適と部分最適の違いは以下です。

・部分最適を積み上げても全体最適にならない

・全体最適を積み上げたら全体最適になる

・部分最適と全体最適では課題が違うことが多い

全体最適と部分最適の違いは上記3つで、全体最適と部分最適を理解する上で大事なことになります。

この3つをそれぞれ解説します。

部分最適を積み上げても全体最適にはならない

ボトルネックが発生するから

会社は、様々な部署に分ける(=分業)ことで業務をおこなっています。

ただ、各部署で業務改善できたとしても、必ず事業全体の業務効率が上がるわけではありません。

分業とは業務を分けることなので、業務全体は各部署の業務の集合体としてつながっています。

しかし、ある部署の能力が上がっても、そうでない部署の能力が上がらないと全体の業務効率が上がらない場合があるのです。具体的に見てみましょう。

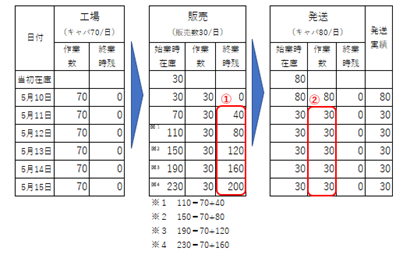

上記は、製造販売工程を簡略化して表現したものです。

1日にできる業務は、工場は70個製品を製造、販売は30個販売、発送は80個発送できるとし、5月10日から5月15日の5日間業務をおこなった結果を表しています。

工場は毎日70個製造できますが、最終的に販売・発送できるのは、初日を除き毎日30個です。残りの40個は工程内に在庫として溜まり続けます。

この例のボトルネックは「販売工程」です。日に30個しか売れないため、製造した製品すべてを販売できず、在庫が増加します(①の赤枠)。

結果、発送部門はキャパシティが日に80個あるにもかかわらず、作業する商品がなく、目の前にある30個しか発送できません(②の赤枠)。発送担当者に無駄な待機時間が発生してしまうのです。

もし、工場の努力(部分最適)で1日当たりの製造数を70個から100個にできたとしても、販売の在庫が日に30個増えるだけで、発送数は増えないのです。

なぜなら、販売数が30個で固定されてしまっているからです。

これが、部分最適を積み上げても、必ずしも全体最適にはならない理由です。

全体最適を積み上げたら全体最適になる

会社全体の課題解決ができるから

上記の例を元に考えます。

全体最適の視点で考えれば、まず「日当たりの販売数を伸ばすこと」が課題だと特定できます。

これに対し、効率的な販売方法の検討や、販売行動量の増加などの施策が「打ち手」となります。

さらに視野を広げれば、ボトルネックとなっている販売部署へ、工場や発送部署から人員を異動させることも有効な一手です。

これは、各部署の人員構成のバランスの悪さがボトルネックを生んでいる、と捉えられるからです。

また、時にはあえて工場の効率を下げることも、全体最適の選択肢に含まれます。

一生懸命製造しても在庫が増えるだけなら、効率を下げて在庫を増やさないという考え方が成り立つからです。

在庫を抱えることには、会社にとって主に以下の2つの大きなデメリットがあります。

1. 在庫(製品の原材料費など)の支払いが発生しているにもかかわらず、売れないためお金が入ってこないので、資金繰りが悪化します。

2.在庫を置いておくスペースが必要になります。もちろんお金がかかります。場所代がかかるということはこちらも売れていないのにお金だけかかることになります。

したがって、在庫を減らすためにあえて効率を下げることも会社にとってメリットとなる場合があるのです。

部分最適と全体最適では課題が違うことが多い

会社の課題の多くは部署間にあり、解決難易度が高い

なぜ、現場の担当者は「部分最適」で動いてしまいがちなのでしょうか。

その理由は、他部署の課題を直接解決できないことにあります。他部署と連携や相談はできても、改善要求はしづらいものです。

これは、改善要求が他部署の管理職への批判と受け取られかねないからです。

さらに、問題が自部署にあるのか、他部署にあるのか、その判断自体が各部署の責任者にとっても難しいという側面もあります。

したがって、全体最適を実現するためには、各部署を統括する上位の責任者が、課題設定と打ち手を考え、各部署に業務を割り当てる必要があります。

しかし、残念ながらこれができていないケースも多く存在します。

現場レベルでは、目の前の仕事があるため、自部署の課題をクリアするために努力します。

それは「各部署内の正解」を求めた行動であり、全体最適の正解とは必ずしも一致しません。

先ほどの例のように、工場が製造能力を上げても、事業全体で見ると何も役に立たないだけでなく、マイナスとなる在庫を増やす行動になってしまうことがあるのです。

一方で、全体最適の視点を持つことで、部署内だけでなく全社的な課題を把握しやすくなります。

また、自分で考えた課題が正しいかどうかを検証するために、他部署と積極的に雑談や情報共有をおこなうことで他部署の業務への理解を深まり、自分で考えた課題が適切かどうかも検証しやすくなるだけでなく、他部署の人との信頼関係も深めることができます。

自分で考えてちゃんと検証した課題であれば、上長と同じ視点で物事を見ることになり、提案が通りやすくなる場合も出てくるでしょう。

全体最適と部分最適の違いの「まとめ」

・部分最適を積み上げても全体最適にならない

・全体最適を積み上げたら全体最適になる

・部分最適と全体最適では課題が違うことが多い

組織では、全メンバーの努力を成果に結びつけ、無駄をなくすために、全体最適を考慮した分業設計が極めて重要です。

部署間がバラバラの考えで努力しても、その頑張りが徒労に終わる可能性があるからです。

皆さんが働く会社を、ぜひこの「全体最適」の視点から見てみてください。きっと、真の会社の課題が見えてくるはずです。

この記事に関するよくある質問をnoteで答えています。質問内容は以下です。

Q1:「全体最適」 の具体的なゴールは何ですか?自分の部署の目標を達成するだけではダメな理由は何ですか?

Q2:自分の部署(部分)がどれだけ頑張っても、他の部署の部分最適のせいで全体の成果が出ない場合、どうモチベーションを保てば良いですか?

Q3:全社的な目標(全体最適の目標)と、自分の部署の目標が相反しているように見える時、どちらを優先すべきですか?判断基準はありますか?

Q4:全体最適を意識しろと言われても、自分の業務範囲外の部署の状況や目標をどこまで把握すれば良いのかわかりません。

Q5:全体最適を追求した結果、自分の部署の業務量が増えたり、評価が下がったりすることはありますか?

Q6:上司が部分最適に偏った指示を出していると感じた場合、一社員としてどのように提言すれば良いですか?

Q7:全体最適のために「無駄に見える作業」をしなければならない時、その作業の「意味」をどう理解し、納得すれば良いですか?

Q8:自分の部署にとってメリットがある(部分最適)が、全社的にはデメリットが大きいと思われる施策について、どういうプロセスで意思決定が覆るのですか?

Q9:「全体最適」と「顧客満足度最大化」は、常に一致する目標なのでしょうか?

Q10:部署ごとのKPI(部分最適の指標)と、全社的なKGI(全体最適の指標)のつながり方がよくわかりません。どういう構造になっているのですか?

Q11:部分最適は悪とされることが多いですが、部分最適を積み重ねた結果として全体最適が実現することはないのですか?

Q12:「全体最適」を考えるのは、経営層や管理職だけの仕事ですか?一般社員は何をすれば良いのですか?

Q13:会社が急成長している時と、業績が悪化している時で、全体最適の捉え方や優先度は変わるのでしょうか?

以下から参照下さい。

他にも基礎用語の「違い」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。