就職してからの数年間は、とても大事な期間となります。

知識の積み重ねと課題解決を行う経験値により、30代以降の成長曲線が決まるからです。

社会人1年目は、たくさんのことを学ぶ時期となりますが、できるできないは置いておいて、知っておいてほしい考え方があります。

知らないと絶対できないですが、知っているとできる可能性が高まるからです。

この記事では、社会人1年目の間に、知っておくとためになる、考え方・意識・習慣についてをわかりやすく解説しています。

この記事は、

・3回の転職経験

・中途採用の責任者の経験

・多数の書類選考・面接の経験

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、【社会人の勉強】20代で知っておきたい仕事の知識を解説)

- そもそもの疑問

- 考え方・習慣・意識

- 20代で一番大事なこと「時間当たりの課題解決経験数」

- 目指す姿に行く方法(問題・課題・戦略・戦術を表す1枚の図)

- 成長とは?成長する方法とは?

- 成功体験の大事な理由と体験を積む方法

- 新社会人の3年間で踏んでほしい「成長のステップ」

- 社会人の最初の3年間で経験してほしいたった1つのこと

- 同じ時間でも、人より多くの業務経験が積める方法

- 「管理職になりたくない」と思った時

- 転職検討前の今「履歴書」「職務経歴書」を作る

- 「人の成長」にとってブラックな会社が増えている

- 自分で自分をほめる技術をつける

- 知識を得るコツ 深狭・広浅 どちら?

- 経験から学ぶための大事なコツとは?

- 仕事の本質は課題解決

- 社会人の勉強 おススメの学び方とは?

- 社会人の勉強法としておすすめする2つのこと

- 社会人の勉強法「ビジネス書を読む」

- 社会人の勉強法「文章力を鍛える」

そもそもの疑問

なぜ働かないといけないのか?

1人では生きていけないから

人は、他の人のサポートを受けながら生きています。

他の人がいなければ、食料を手に入れることもできないし、家を建てて生活することもできません。

もちろん、他の人のサポートだけを受け続けることができればいいのですが、そんな身勝手なこともできません。

したがって、他の人サポートを受けるだけでなく、他の人のサポートも行う=働くことが必要になるのです。

ひとりでは生きていけない以上、他の人をサポートする行動=労働をおこなうことで、お金を得て生活しないといけません。

ただ、働くことでさまざまなメリットを享受することができます。

お金を得ることができる

社会貢献ができる

自分が成長できる

さまざまな人に出会える

この4つがメリットです。

(詳しくは、なぜ働かないといけないのか?をわかりやすく解説を参照)

なぜ勉強しないといけないのか?

選択肢を増やすため

勉強することで基礎力が上がります。その結果、学校や会社や職種などを選べる選択肢が広がります。

限られた選択肢から選ぶのか?広い選択肢から選ぶのか?では大きな違いですよね。

その違いを生むものが勉強です。

逆に言えば、選択肢を広げなくてもいいのであれば、無理に勉強する必要はありません。

選択肢が増える理由は以下です。

権利を獲得できるから

できることが増えるから

任されることが増えるから

選択肢が増えるメリットは以下です。

・自分の意見を遠慮せずに言える

・心の余裕

(詳しくは、なぜ勉強しないといけないのか?をわかりやすく解説を参照)

新入社員がなぜ電話を取らないといけないのか?

新入社員が会社に貢献できる業務だから

理由は2つです。

必ず発生する業務だが、生産性が低い

誰でもすぐにできるようになる

あわせて、新入社員の業務なので、次の新入社員が入っているまでの限定業務です。

また、見るポイントを知ることで、

働き続けるべき良い会社かどうかがわかる

電話対応業務という一つの作業ですが、この業務に会社の本質とその会社が良い会社がどうかがわかります。

(詳しくは、新入社員がなぜ電話を取らないといけないのか?を参照)

なぜ出社しなければならないのか?

自分で自分を守るため

なぜ自分を守ることになるか?

仕事の能力が上がるから

テレワークと出社で同じ時間働いた場合、明確に出社した方が能力アップにつながります。

仕事の能力が上がると、給料が上がる可能性及び、良い会社に転職できる可能性が広がります。

逆に能力が上がらないと選択肢が減っていきます。今は良くても、5年後10年後に能力を上げる努力をした人とそうでない人の差が大きくついてしまいます。

出社すると仕事の能力が上がるのは、

・出社した方が働くから

・無意識に得ることがたくさんあるから

・正しい評価やフィードバックを受けやすいから

この3つが理由です。

(詳しくは、なぜ出社しなければならないのか?をわかりやすく解説を参照)

考え方・習慣・意識

20代で一番大事なこと「時間当たりの課題解決経験数」

20代で一番大事なことは、「時間当たりの課題解決経験の多さ」です。

したがって、時間当たりの課題解決経験が豊富な会社で、働くことが大事になります。

仕事とは何か?を一言で言えば課題解決です。

課題を解決するために与えられた時間は誰もが同じです。ただ、この貴重な時間をどのように使うことができるかがとても大事になります。

毎日単純作業に追われていたら、課題解決できる力=能力を上げる機会が奪われてしまうことになります。

よく大手企業がいいかベンチャーがいいかの議論があります。大手は仕事を任されない、ベンチャーは、仕事を最初からいろいろなことを任されるという前提を元に議論されます。

実態は、大手では単純作業はかなり効率化されているので、若手でも単純作業を行う機会は少なく、ベンチャーは仕組みが整っていないので、単純作業が多いのが一般的です。

したがって、大手がいい、ベンチャーがいいではなく、時間当たりの課題解決経験が多いか少ないかで判断することが大事になります。

(詳しくは20代で一番大事なこと「時間当たりの課題解決経験の多さ」をわかりやすく解説を参照)

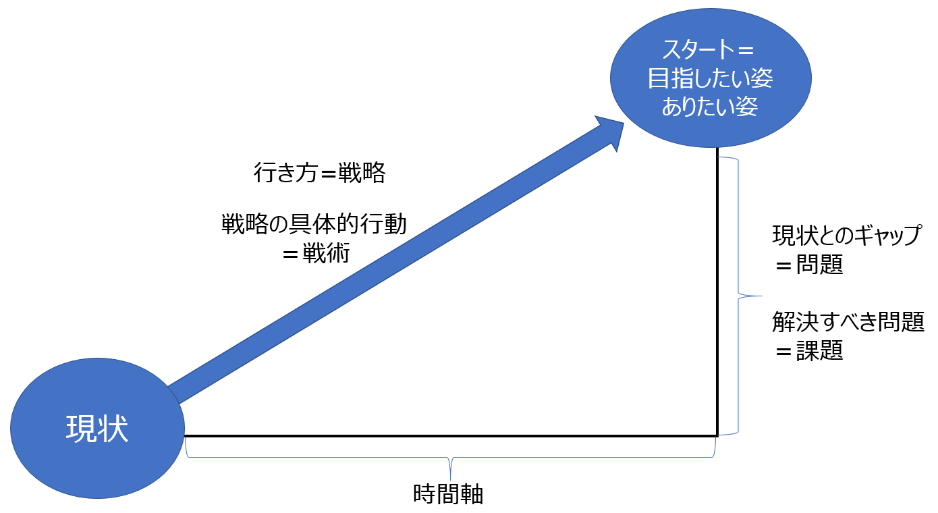

目指す姿に行く方法(問題・課題・戦略・戦術を表す1枚の図)

この三角形で目指す姿、現状・問題・課題・戦略・戦術すべてを表わすことができます。

目指したい姿・ありたい姿=ゴールを設定→現状を把握→現状とのギャップが問題→問題の中で解くべき問題が課題→課題解決の方法と時間軸が戦略→戦略の具体的な行動が戦術です。

(詳しくは、「目指す姿・現状・問題・課題・戦略」をたった1枚の絵で表すを参照)

成長とは?成長する方法とは?

一般的に「成長とは?」とは、大きくなったり、おとなになったり、できないことができようになることです。

少し抽象化し、成長を一言で言うと、

今と違う自分になる

となります。

「今と違う自分になる」を分解すると、

知らないことを知る

できないことができるようになる

また、

成長するためには、できないことにチャレンジすること

成長の度合いは、できないことへのチャレンジの回数と深さ

この2つが成長する方法と成長の度合いとなります。

成長するための具体的な方法は、

基礎能力を鍛える

手を上げて経験数を増やす

の2つです。

(詳しくは、「成長とは?」「成長する方法とは?」をわかりやすく解説を参照)

成功体験の大事な理由と体験を積む方法

成功体験が大事なたった一つの理由とは

見えない未来に対して自信を持って行動できる

成功体験を積むことの効果は、この一言に尽きます。

成功体験の効果は、自信がつく、チャレンジ意欲がわくなどと言われます。

それらの効果がなぜあるのか?を突き詰めてみると、ある共通点が浮かび上がります。

それは、「心の余裕」です。では何に対する心の余裕なのかと言えば、まだ訪れていない未来へ進むことへの余裕なのです。

成功体験を積む方法は

成功体験を積むには、計画を立てること

このことが一番大事なことになります。成功体験は、努力しないと積めません。また努力の評価は自分自身です。

手を抜いたことやたまたまできたことは、自分でわかります。

したがって、自分で努力を認めやすくするためにちゃんと計画するのです。

(詳しくは、成功体験が大事なたった一つの理由と、成功体験を積む方法をわかりやすく解説を参照)

新社会人の3年間で踏んでほしい「成長のステップ」

(1年目)1つの成功体験を経験する

(2年目)成功体験で得たノウハウを徹底的に横展開

(3年目)壁を乗り越え、新しい成功ノウハウを得る

上記の成長ステップが踏んでほしいステップです。このステップを踏むことで、4年目以降に成功ノウハウが増えていき、一気に成長できるようになるのです。

1年目は、成功体験を経験する計画を立てて、具体的に進めます。

2年目は、1年目の成功体験で得たノウハウを他のことに徹底的に横展開します。

3年目は、2年目で当たった壁を打ち破りましょう。

このサイクルを習慣化できることで、様々な成功体験から成功ノウハウを獲得することができるようになります。

(詳しくは、新社会人の3年間で踏んでほしい「成長のステップ」をわかりやすく解説を参照)

社会人の最初の3年間で経験してほしいたった1つのこと

目の前の人に商品を売る経験をする

データではなく、Web会議でもなく、目の前にいる人に商品を売る経験をしてほしいのです。

商品を売った経験そのものよりも、お客様がどのように商品を買ってくれるのか?を目の前で経験してほしいのです。

表情の移り変わり

何を不安に思うか?

全然違う判断基準

その上で、上記3つの観点で、お客様がどのようなプロセスをたどって商品を買う決断をするかをリアルに経験してほしいのです。

人の心は状況により移り変わること、人により不安に思うことが全然違うこと、判断基準は人それぞれです。また、自分の考え方でものごとを考えると、判断を間違うことを理解できるからです。

(詳しくは、社会人の最初の3年間で経験してほしいたった1つのことを参照)

同じ時間でも、人より多くの業務経験が積める方法

同僚や上司の仕事を「自分ならどうするか?」考える

自分自身で経験していることだけでなく、同僚や上司の仕事について自分ならどうするか?を考えてみる方法です。

もちろんすべてに関わると大変なので、自分の頭の中で、こっそり「自分ならどうする?」と考えてみるのです。

自分で考えた案と同僚や上司が考えた案を比較することで、様々な気づきや学びを得ることができます。

かけるコストは、こっそり頭の中で考えてみる時間だけです。

(詳しくは、同じ時間でも、人より多くの業務経験が積める方法を参照)

「管理職になりたくない」と思った時

1.皆さんの上司が本来の管理職の仕事をしているか?

2.給料が上がりにくい現実

3.転職しづらい現実

この3つが知っておいてほしいことです。1の間違った見方の可能性、2.3は避けることができない事実であることを知っておいてほしいのです。

特に1の本来の管理職の仕事をしていない管理職はとても多くいます。

その方のイメージで判断することは間違った認識となりますので、注意しましょう。

(詳しくは、「管理職になりたくない」と思った時に知っておいてほしいことを参照)

転職検討前の今「履歴書」「職務経歴書」を作る

現在の立ち位置(市場価値)がわかる

将来を考えるきっかけとなる

この2つが大きなメリットとなります。

転職を考えた時に初めて書き始めると、過去の行動の中からしか書くことができず、どうしても記載内容が限られます。

したがって、転職を考える前から、「履歴書」「職務経歴書」に何を書くかをイメージしながら、普段の仕事をおこなってほしいのです。

そうすることで、経歴がきれいに整い、転職時の書類通過率を上げるだけでなく、皆さんのキャリアパスを見つけることにもつながるからです。

(詳しくは、転職の有無に関係なく、今「履歴書」「職務経歴書」を作るメリットを解説を参照)

「人の成長」にとってブラックな会社が増えている

- 経験時間の減少

- 叱られる機会の減少

- 回りから受ける刺激の減少

「人の成長」にとってブラックな会社が増えています。理由は上記の3つです。

いまだに拘束時間がブラックな会社は多いですが、最近は拘束時間がとてもホワイトな会社が増えてきました。

その上テレワークという、若手にとっては自分自身をどうコントロールすればいのかわからない働きが付加されました。

この2つは若手の成長にとって実はマイナスでしかないのです。ある意味「人の成長」に関するブラックな会社が増えたということです。

20代の人にとって、上げたらきりがないくらい、一緒のオフィスでは働くことの学びは大きいのです。この経験が減っているのです。

(詳しくはブラック企業減が、「人の成長」に対するブラック会社を増やす理由を参照)

自分で自分をほめる技術をつける

- ほめられない方向に環境が移行しているため

- ほめられることが自分自身の成長につながるため

ほめられない環境でいかにほめられるか?を考えると、自分で自分をほめる方法を習得するしかないのです。

上司や先輩が、ちゃんと叱ってくれる機会があることで、認知できていないことを知ることや、認知は出来ているが向き合えていない課題に向き合うことができます。

ただ、その機会が大きく減っている=褒められない環境に移行しているのです。

また、できないことがわかり、出来るように行動すること。出来ていることを認知し、自信を持って行動すること。逃げている課題に向き合うことで、できるようになること。この3つで人は成長します。

これらの起点となるのが、ほめられることなのです。ただ、上記の環境なので、ほめられることが減っているのです。

だから自分で自分をほめる技術を習得する必要があるのです。

(詳しくは、自分を守るために!自分で自分をほめる方法をわかりやすく解説を参照)

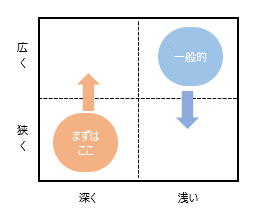

知識を得るコツ 深狭・広浅 どちら?

最初は「深く狭く」知ることが良い

①浅く広く知識を得た後には、②深くに知識を広げます。①深く狭く知識を得た後には、②広く知識を広げます。どちらが①→②に行く際に知識を広げやすいか?

広く浅くだと、深さについては「わからないからできない」状態です。深く狭くだと 深さがわかっているので、広げる際は「わかっているけどできない」状態です。

ということで、まずは深く狭く知識を得る。その後広めていく方がより効率的だし、わかっているけどできない状態まで早く行けることになります。

(詳しくは、知識を得るコツは「深狭?広浅?」をわかりやすく解説を参照)

経験から学ぶための大事なコツとは?

すぐにネット検索せず一旦考える!

たったこれだけです。たったこれだけの行動が、経験から多くのことを学ぶコツになります。

理由は、すぐに検索する癖により、脳の本来の力をほとんど使っていないためです。

自分で一旦考えたら、間違っているかどうかが判断でき、このことで脳は学習します。すぐに検索することで、せっかくの脳の学習の機会をなくしていることになるのです。

(詳しくは、すぐに検索しない!経験から学ぶための大事なコツをわかりやすく解説を参照)

仕事の本質は課題解決

- 個人個人の労働である仕事の本質は課題解決

- 言葉の定義は人それぞれ。言葉の定義に惑わされない

- 課題解決とは、課題を特定し特定した課題を取り除くこと

仕事ができる人できない人の差は、課題解決できる確率が高いか低いかです。

課題解決には絶対に行動が必要なので、行動しない人は、仕事ができる人ではないのです。

皆さんも課題を見つけて行動して、課題解決する経験を沢山積んでください。

(詳しくは、仕事の本質のひとつ「課題解決の考え方」についてわかりやすく解説を参照)

社会人の勉強 おススメの学び方とは?

本来の目的に直接関わる知識のみ学ぶ

得た知識を使ってみる

そのために、

ビジネス書を読むことで知識を得る

知識を文章にすることで知識を使ってみる

この2つがおススメです。

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

(詳しくは、社会人の勉強 おススメの学び方とは?を参照)

社会人の勉強法としておすすめする2つのこと

・ビジネス関係書を読むこと

・文章を書くこと

この2つです。

1つ目は、ビジネス書を中心に関連する本(経済・国際・人の本質など)を読むこと。

2つ目は、3,000文字以上の文章を書くことです。

この2つをおこなっておくと、やりたいことや目標が見つかった時に、高い位置からスタートを切れる大きなメリットがあります。

なぜなら、この2つは、人の能力に直結することだからです。

(詳しくは、社会人の勉強法として「おすすめするたった2つのこと」をわかりやすく解説を参照)

社会人の勉強法「ビジネス書を読む」

何を学んだらいいかわからない人は、「ビジネス書を読みましょう」

わかっているよと声が聞こえてきそうですね。でも、ビジネス書を読んでますでしょうか?

ビジネス書を読む習慣がつくと、必ず大きな変化が起こります。

- 知識がつく

- 自分が学びたい分野が見える

- 次々読みたくなる

- 更に知識がつく

読む習慣ができると、1から4の流れになり、更に1に戻ってという無限ループになります。その結果ものすごい知見がつくことになります。

ビジネス書を読む習慣をつけるには、「ビジネス書を読む」習慣がつかない3つの理由とその解決策をわかりやすく解説を参照)

社会人の勉強法「文章力を鍛える」

- スタートラインは誰もが同じ

- 長文を書く

- 要約文章を書く

上記の1の背景と、2.3の方法を行うことで文章力を上げることができます。

日本でこれからも生活するのであれば、日本語の文章がすべての基本となります。動画の時代になろうが、日本語の文章が口語で語られているだけです。

そして、普通に生活をしていると、長文を書くことはほぼないです。だから、長文を書く習慣があるだけで、大きな差別化ができるのです。

その上、長文をわかりやすく要約する技術があると、さらに強みとなります。

そして最大のメリットは、文章を書くことで自分の考えがまとまります。頭で考えていた総論を文章という各論に落とすときに、大きな気づきと学びを得ることができます。

長文はブログがおススメです。要約文はTwitterがおススメです。

(詳しくは、誰でもできる「文章力」の鍛え方をわかりやすく解説を参照)

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら

記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら