学ぶ方法として、広く浅く学ぶ?深く狭く学ぶ?どちらがいいでしょうか?

普通は、広く浅く学ぶを選びがちなのですが、実はそうではなく、深く狭く学ぶことから始めたほうが学ぶスピードが間違いなく上がります。

この記事では、なぜ深く狭く学ぶ方がいいのか?をわかりやすく解説します。

この記事を読むと、普通は広浅で考えがちですが、深狭の意識を持てることで、知識の習得が早くなりますよ。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい 考え方・意識・スキル)

学ぶコツは「深狭・広浅」どちらがいいか?

「深く狭く学ぶ」が正解

深狭が正解です。なぜなのかを解説します。

学ぶコツは「深く狭く」が良い理由

「深く狭く」の方が横展開がしやすいから

「広く浅く」と「深く狭く」ではどちらの方が横展開しやすいか?を考えた場合、「深く」知っている方が横展開がしやすくなります。

表面上を広く浅く知っていても、深いところがわからないまま横展開する場合と、狭いが深く知っている場合に横展開する場合を比較した場合を考えてみましょう。

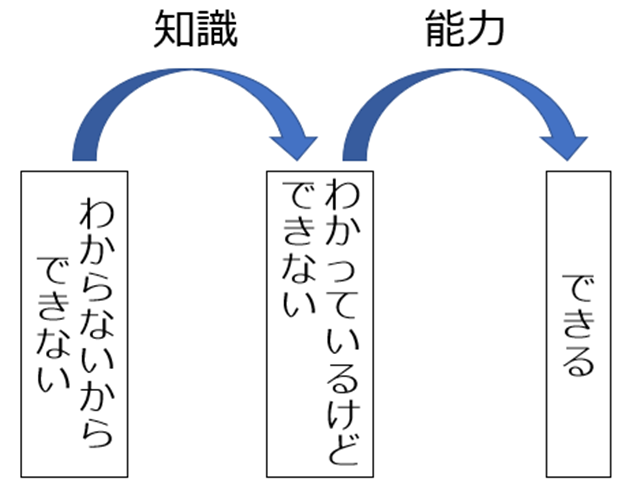

能力を上げるには、まずは知識を得て、わかっているけどできない状態にどう持っていくかが大事です。

(知識の能力の関係は「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)

①浅く広く知識を得た後に、深く知識を広げる。

②深く狭く知識を得た後に、広く知識を広げる。

①②どちらが知識を広げやすいか?

広く浅くだと、深さについては「わからないからできない」状態です。まずはわからないので、わかることからスタートとなります。

深く狭くだと 深さがわかっているので、広げる際は「わかっているけどできない」状態からスタートできます。

したがって、まずは深く狭く知識を得ることが学びのコツとなります。

学びのコツ「深く狭く」の具体例

例えば私たちが営業担当だったとします。

沢山のお客様のことを広く浅く知るのか?それとも深く狭く知るのかを考えてみましょう。

やりやすいのは、当然広く浅く知ることです。わからないことだらけなので、わかる範囲(=自分の理解できる範囲)で進めると当然そうなるのです。

ただ、あえて一つのお客様(できれば色々話をしてくれる会社)のことを深く知る努力をします。

例えば、

- そのお客様自体のどんな商売をしているか?

- 何で儲かっているか?

- 売上はアップトレンドなのかダウントレンドなのか?

- 競合はどこか?(あなたの会社ではないですよ)

- トップダウンかボトムアップか?

- 誰が社内で力を持っているか?(役職が低い人でも力を持っている場合もあり)

- 営業先の担当者は誰か?

- 上司は誰か?

- 決裁者は誰か?

- どんな基準で判断することが多いか?

- 受注をいただく時に、原価なのか販管費なのか?

などを頑張って知る。そうすると、自社の商品がなぜ売れたのか?売れないのか?の理由が深く理解できます。

ということは、どこまでわかれば、お客様のことをわかったかと言えるのか?がわかります。これが大事なのです。

例えばネット広告担当だと、

- ネット自体の仕組み

- ネット広告の仕組み

- SEO

- 各種数字の読み方

- 流入の増やし方、コンバージョンの上げ方

- 広告作成(コピーライティング)方法

などに分解できます。そのうちの1つに絞って深く狭く知識を得に行く。

1つを知ると、他の内容についても、今は知らないけど、何を知ればいいのかの深さがわかっている。

そうすると何を知ったらいいかわかるので、他の内容を学ぶ指針となるのです。

最初にがんばって「深く狭く」知識を得れば、横展開がしやすく、効率よく全体の知識をつけることができるのです。

知識を得るコツ まとめ

・深く狭く学ぶことを意識する

・深さがわかっていれば、横展開しやすい

深く深く知れば横展開が簡単にできます。

最初はしんどくても、深く狭くを意識することで、同じ時間で沢山のことが学べるようになりますよ。

他にも知っておきたい 考え方・意識・スキルとして以下のような記事を書いています。参照下さい。

- 「成長とは?成長する方法とは?」

- 「成功体験」の大事な理由と体験方法

- 新社会人3年間の「成長のステップ」

- 最初の3年間で経験してほしい「たった1つのこと」

- 「ブラック企業減」が、人の成長のブラック会社を増やす

- 自分の「お金・時間」を使う際「投資かコストか」を意識する

- 「自分で自分をほめる方法」

- 打ち手を考える前に必ず必要なたった一つのこと

- 「学びのコツ」すぐに検索せずに一旦考える

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。