財務諸表を含めた企業の会計ってとても難しいですよね。

とはいえ、誰かがわかりやすく教えてくれることも多くはありません。ただ、企業会計の知識は、経営企画や経理等の専門部署でなくても習得しておかないといけない知識です。

この記事では、難しい専門用語は使わず、「財務三表の仕組み」をたった一つの軸でつなげ、さらに「自分の業務に直結するコストの分析方法」までを徹底解説します。

会計の基礎をマスターして、自社の経営状況や市場の動きを読み解く「ビジネスの羅針盤」を手に入れましょう。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、本質で理解 ビジネスの基礎(思考・知識・キャリア))

1つの軸で財務三表を理解

「財務三表」はひとつの考え方でつなげて理解

・貸借対照表(B/S)

・損益計算書(P/L)

・キャッシュフロー計算書(C/F)

財務三表とはこの3つのことです。この3つが「現金を使って現金を増やす器」という考え方でつながっているのです。

会社の活動は以下の流れはこの通りです。

1.現金を集める

2.集めた現金を使って投資する

3.投資したものを使って売上を上げる

4.売上を上げるために使った経費を差し引く=利益

5.これらの活動で現金がふえたのかどうかを確認する

1で集めた現金を使って、最終的に5で現金が増えたかどうかを確認する。

この流れが、まさしくつながっているということの意味です。この活動をそれぞれ数値化したものが、財務三表です。

これは、会社で日々おこなっている活動を一言で表しています。

ちなみに、貸借対照表(B/S)が1.2、損益計算書(P/L)が3.4、キャッシュフロー計算書(C/F)が5を表しています。

(詳しくは、「財務三表」はひとつの考え方でつなげて理解すればとても簡単を参照)

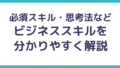

貸借対照表(B/S)とは?

右側はどうやって現金を集めたか?左側は何に投資したか?

貸借対照表(B/S)の説明はたったこれだけです。

貸借対照表(B/S)の説明で、よく流動比率とか当座比率とか様々な見方が紹介されています。

これらは、経営に関わる人・経営分析に関わる人が見る指標となります。

まずは、現金をどう集めて何に投資しているか?の視点だけで見ましょう。

(詳しくは、財務三表はつなげて理解「貸借対照表(B/S)」編を参照)

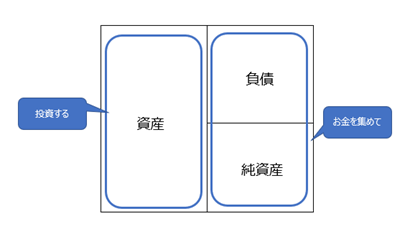

損益計算書(P/L)とは?

・投資したものを使って商品を作り、売上を上げる

・売上を上げるために使った費用を差し引く

・残ったものが利益

大きく分けると、上記3つのことが把握できるのが損益計算書(P/L)です。

(詳しくは、財務三表をつなげて理解「損益計算書(P/L)」編を参照)

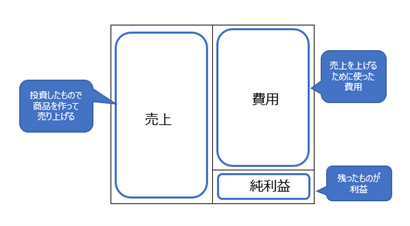

キャッシュフロー計算書(C/F)とは?

営業キャッシュフローとは、本業での現金の増減

投資キャッシュフローとは、資産や有価証券の投資・売却での現金の増減

財務キャッシュフローとは、銀行の借入返済や株式発行等での現金の増減

合計で現金の総額と昨年比がわかる

キャッシュフロー計算書(C/F)は上記4つのことがわかります。

会社は、利益が出ていても、現金がなくなれば倒産します。黒字倒産と言います。逆に言えば、赤字でも現金があれば倒産しません。

したがって、現金がどのように増減しているかが会社にとって一番大事なことなのです

収益構造とコスト分析

「変動費」と「固定費」

・売上に比例してかかる費用が変動費、その他が固定費

・原材料費・外注加工費を変動費その他は固定費とするとわかりやすい

・損益シミュレーションがしやすい

変動費としてよく出てくるのは原材料費・外注加工費です。固定費としてよく出てくるのは人件費・家賃・水道光熱費・広告宣伝費です。

厳密には違う部分もあるのですが、変動費は上記2つで他のものは固定費と考えましょう。実務には何も問題ありません。詳細に分けすぎると実務で使えなくなります。

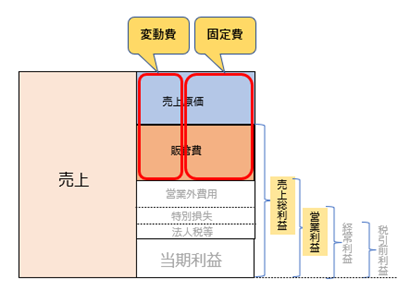

上図は、損益計算書(P/L)の「売上原価・販管費」と「変動費・固定費」の関係を表したものです。

(詳しくは「変動費と固定費の違い」をわかりやすく解説を参照)

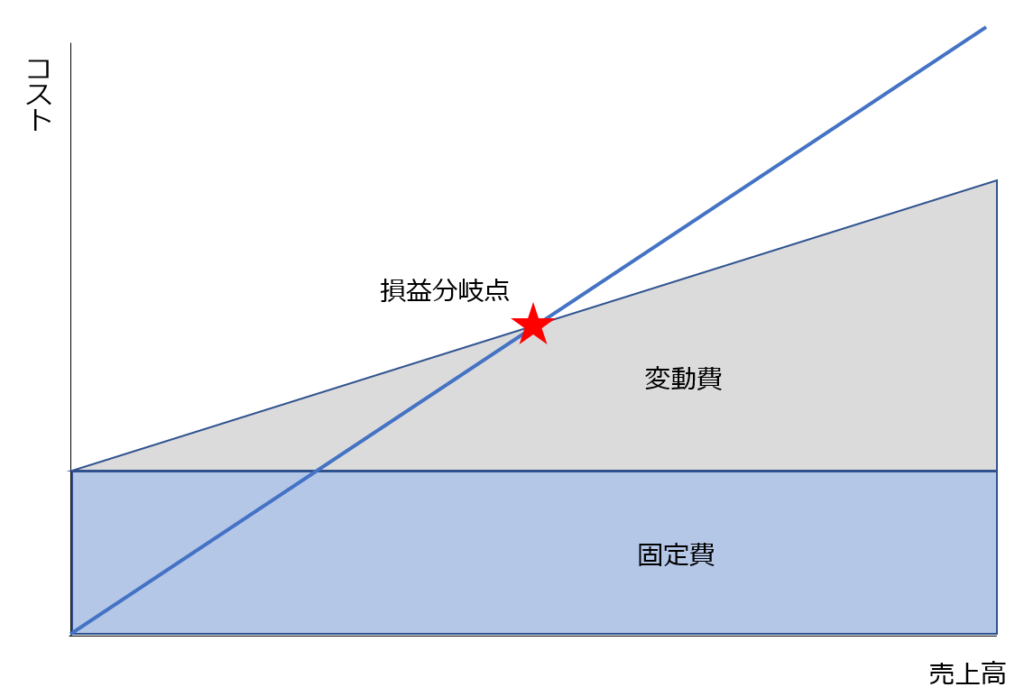

損益分岐点とは?

儲かるか?儲からないか?の境目(個数もしくは売上)

損益分岐点とは、「損」と「益」の「境目」このことです。事業を行う上でとても大事なことです。

損益分岐点で理解しておくことは以下の3つです。

・「計画時」もしくは「結果分析」の際に使うもの

・まずは「計画時」の使い方のみ理解する

複雑な式が出てくるのは、過去を振り返る結果分析の場合です。結果分析等は、経営企画部や部課長以上の人に任せましょう。

まずは、計画を立てる際に、どれだけ売ったら儲かるのか?をどのように計算するか?だけを理解しましょう。

損益分岐点を表す図は上図となります。

損益分岐点で複雑な式が出てくるのは、過去を振り返る結果分析の場合です。まずは、実行前の計画を立てる際に、どれだけ売ったら儲かるのか?それだけ理解すればいいです。

例えば、1個100円の商品で1個当たり30円儲かるとします。固定費が120円かかるとすれば、120円÷30円=4個が損益分岐点個数となります。4個×100円=400円が損益分岐点売上となります。

(詳しくは「複雑な計算式なしで「損益分岐点」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

売れた金額がそのまま利益!閉店間際の値引販売のカラクリ

スーパー等で閉店場際に安売りをした場合、条件が整えば、

売れた金額がそのまま利益になる

だから、閉店に近づくと売値を半額などの仕入れを無視した価格で売るのです。

すでに仕入れてしまったものは、仕入れ金額がかかっています。その商品を売らずに捨てるか?売るか?の違いです。売れれば(安くても)お金が入ってきますから利益となるのです。

(詳しくは売れた金額がそのまま利益!閉店間際の値引販売のカラクリを解説参照)

自社製造商品の値下げ可能額の把握方法

値下げ可能額は、売値から変動費を引いた額

自社製造商品の場合、1個作るごとに必ず増えていく原価(=変動費)以上の金額で販売すれば、損はしません。

固定費は売れようが売れなくてもかかる費用です。その固定費を売上ー変動費で賄っていくことで営業利益となるからです。

(詳しくは自社製造商品の値下げ可能額の把握方法を参照)

決算書類の見方 5つの項目だけで会社がわかる

決算書類でチェックする5つの項目

1.売上が伸びているか?

2.粗利率が高いか?

3.お金の集め方は適正か?

4.一部の事業や顧客に依存していないか?

5.従業員の年齢が適切か?

上記5つの項目です。

なぜこの5項目だけでわかるのか?

今後成長できる確率が上がる5つの要素だから

会社を見る目的はさまざまでも、今後儲かる可能性が高い会社かどうか?が共通して知りたいことです。

今後儲かるためには、売上が伸びていく可能性が高いことと、事業が傾くリスクが少ないことが大事になります。

先は誰も読めませんし、会社の業績はとても沢山の要因が絡むので、あくまで確率論になります。

ただ、直近5年間で売上を伸ばしている会社とそうでない会社では、前者の方が今後売上を伸ばす可能性は当然高くなります(1)。

利益率が高いと少しの売上で利益がでます(2)。

金利のかかるお金を多く借りていると、返済が負担になります(3)。

取引上位の会社やメイン事業の比重が高いと、それらに何かがあった時に一気に会社は傾きます(4)。

従業員の年齢が高くなると組織の動きが鈍くなります(5)。

したがってこの5つを見るだけである程度のことはわかるのです。

(詳しくは、知識と分析が不要な「決算書類の見方」5つの項目だけで会社がわかるを参照)

まとめ

今回の記事では、複雑に思える企業会計、特に「財務三表」を「現金を使って現金を増やす器」というたった一つの軸でつなげて解説しました。

財務三表の基本構造を理解し、「変動費と固定費」によるコスト分析の方法をマスターすれば、あなたの目の前の業務が会社の利益にどう直結しているのかが明確に見えてきます。

会計は、一部の専門家のための知識ではありません。この記事で手に入れた知識を活用し、明日からのビジネスに活かしていきましょう。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。