社会人には、常に新しい知識のインプットが求められます。

目の前の業務を効率的にこなし、新たな実務にも対応するためには、継続的に知識を増やしていく必要があるからです。

しかし、人間がインプットできる知識には限界があります。せっかく得た知識も、どう活用すべきか整理できていなければ、実務で役立てることはできません。

こうした社会人の「学び」が抱える課題を解決する方法が、「抽象化と具体化の使い分け」です。

この記事では、学びを深めるための鍵となる「抽象化」と「具体化」の概念、そしてその具体的な使い方について、分かりやすく解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション)

具体化と抽象化の使い分け方法とは?

・日々の業務は具体化する

・得た知識は抽象化して記憶する

上記の考え方を取り入れることで、効率的に知識を獲得し、記憶することで、知識量を増やせます。

日々の業務は、具体的な知識を用いてこなします。しかし、対応に困った場合は、抽象化された知識を頭の中から引き出し、業務に適用します。

そのためには、具体化された知識をただ大量に覚えるのではなく、それらを抽象化し、分類・整理して「見出し」として記憶しておくことが重要です。

こうすることで、必要なときにその見出しから関連する知識を効率的に引き出し、活用できるようになります。

まずは具体化と抽象化を説明した後に、上記2つをそれぞれ解説します。

具体化と抽象化とは?

まずは、具体化と抽象化それぞれの意味を説明します。

具体化と抽象化の意味

具体化はそのままでも使える状態にすること

抽象化は共通要素でまとめ直すこと

具体化とは、物事をそのまま実践できるレベルまで明確にすることを指します。

具体化ができている状態とは、その言葉を見ただけで、あるいは聞いただけで、迷いなく行動に移せる状態と言えるでしょう。

一方、抽象化とは、物事から共通性や法則性を見つけ出し、枝葉をそぎ落として本質を表す言葉にすることです。

抽象化することで、多くの場合はその物事の「本質」にたどり着くことができます。

抽象化と具体化の関係

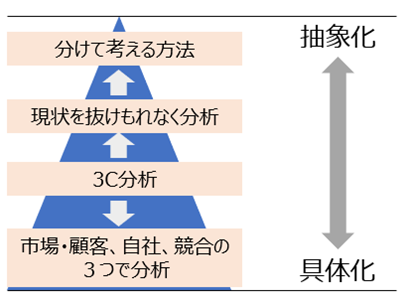

上図は、具体化と抽象化を有名な3C分析を元にあらわしています。

具体化は、3C分析を具体的に説明したものとなり、「市場・顧客、自社、競合の3つで分析する」となります。

逆に抽象化の第一段階では、「現状を抜けもれなく分析」するとなります。

3C分析は、戦略立案によく用いられるため、戦略そのものを策定する手法だと誤解されることがあります。 しかし、3C分析を行ったからといって、直接的に戦略が導き出されるわけではありません。

これはあくまで、市場・顧客、自社、競合という3つの視点から分析することで、抜け漏れなく「現状」を把握するためのフレームワークなのです。

更に、抽象化をもう一段上げると、「分けて考える方法」となります。

3C分析だけでなく、SWOT分析、ファイブフォースなどの有名フレームワークがありますが、ほとんどのフレームワークは分けて考える方法となります。

分けて考える目的は、抜けもれなく考えるためです。

「日々の業務は具体化する」の詳細

・自分で使える

・人に伝えることができる

・伝えた人が使える

日々の業務では上記3つで業務がしっかり回ります。

まずは、自分自身が「使える状態」にならなければ、行動に移すことはできません。

ここで言う「使える状態」とは、具体化によって業務が形式知化され、その手順通りに実行すれば業務を完遂できる状態を指します。

このような状態を作り出すことで、自分一人で業務を進められるだけでなく、他の人にもスムーズに伝えられるようになり、伝えられた人も同様に業務を遂行できるようになります。

したがって、日々の業務を具体化することは非常に重要なのです。

「得た知識は抽象化して記憶する」の詳細

得た知識は抽象化して本質を理解し、頭の中で整理整頓しておくことで、いつでも使える状態に保てるだけでなく、より多くの情報を記憶しておくことが可能になります。

ここでは、抽象化したキーワードで知識を整理する2つの方法をご紹介します。

・分類して格納

・つなげて格納

それぞれ説明します。

分類して格納

目的ごとに関連知識を引き出せるように格納

脳には格納できる限界があります。したがって、整理整頓して知識を格納することが大事になります。

目的で抽象化すると具体的な知識を分類することができ、格納しやすくなります。

先ほど具体例を出した3C分析をもとに説明します。

3C分析を一段階抽象化すると「現状を抜けもれなく分析」です。更にもう一段階抽象化すると「分けて考える方法」となります。

「分けて考える方法」に該当するものをいくつか挙げると、以下のようになります。

「プロダクトライフサイクル」

「3C分析(市場・競合・自社)」

「SWOT分析」

「ファイブフォース」

「AIDMA(アイドマ)」

「4P」

「アンゾフの成長マトリクス」

「アップセル・クロスセル」

「ポーターの3つの基本戦略」

「コトラーの競争地位戦略」

これらをただ羅列しただけでは、どのように活用すればよいか戸惑ってしまうでしょう。

ただ、この一覧を1段階抽象化し、「現状を抜けもれなく分析」するためのフレームワークと「戦略を考える」際のフレームワークに分けてみましょう。

現状を分析

「プロダクトライフサイクル」

「3C分析(市場・競合・自社)」

「SWOT分析」

「ファイブフォース」

「AIDMA(アイドマ)」

戦略を考える

「4P」

「アンゾフの成長マトリクス」

「アップセル・クロスセル」

「ポーターの3つの基本戦略」

「コトラーの競争地位戦略」

このように現状分析で使えるもの、戦略立案で使えるものに分けることができます。

(各用語の説明は、組織活動のコアである課題設定・戦略立案に使えるフレームワーク25選を参照)

このように分類しておくことで、たとえば「現状分析をしたい」と考えた際には、現状分析に特化したフレームワーク群の中から、目的に合ったものだけを選べばよくなり、非常に効率的です。

戦略を考える場合も同様です。

このように知識を抽象化して整理しておくことで、「何をしたいか」が明確になった瞬間に、必要な「引き出し」から適切な知識を瞬時に取り出すことができるようになります。

一つ一つの知識をバラバラの引き出しにしまっておき、その都度すべての引き出しを開けて探す手間が省けるのです。

つなげて格納

抽象化されたキーワードでつなげて格納

例えば、会社の本質を知っておくと、財務三表が理解できます。

なんのこと?と思うでしょうが以下のようにつながっています。

会社の本質と財務三表のつながり

会社の本質は、「現金を使って現金を増やす器」です。

(詳しくは、本質を一言で表現!「会社とは何?」をわかりやすく解説を参照)

上記の本質をもう少し詳細にします。

1.お金を集めて投資する

2.投資したものを使って売り上げ、費用を引けば利益

3.上記の結果、現金が増えたのかどうかを把握する

という流れになります。

実は財務三表は上記をそれぞれ表しています。

(詳しくは、「財務三表」はひとつの考え方でつなげて理解すればとても簡単を参照)

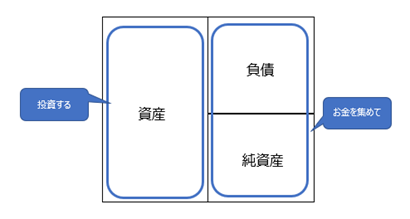

お金を集めて投資する

これを表しているのは、貸借対照表(B/S)です。

上図となります。

(貸借対照表の詳細は、財務三表はつなげて理解「貸借対照表(B/S)」編を参照)

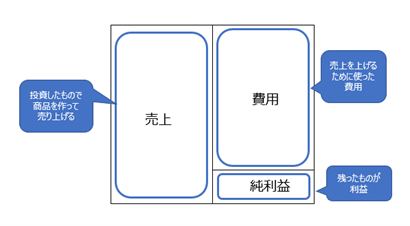

投資したものを使って売り上げ、費用を引けば利益

これを表しているのは、損益計算書(P/L)となります。

上図となります。

(損益計算書の詳細は、財務三表をつなげて理解「損益計算書(P/L)」編を参照)

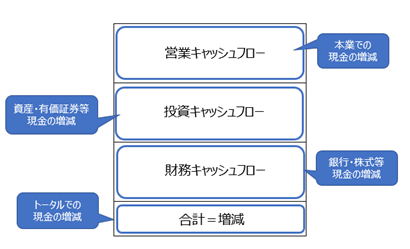

3.上記の結果、現金が増えたのかどうかを把握する

これを表しているのは、キャッシュフロー計算書(C/F)となります。

上図になります。

(キャッシュフロー計算書の詳細は、財務三表はつなげて理解「キャッシュフロー計算書(C/F)」を解説を参照)

このように会社の本質を数値で表わしているものが財務三表で、会社の本質と財務三表はつながっているのです。

また、組織の本質は「分業」です。分業を効果的に機能させるためには、各々に「責任と権限」を明確に与える必要があります。

さらに、何を達成してほしいかを明確にするためには、「人事評価制度」が不可欠です。

このように、物事の「本質」を理解しておくことで、さまざまな制度がどのように関連し合っているのかが見えてきます。

そして、それぞれの制度が、その本質を実現するための目的を持っていることが理解できるでしょう。

抽象化した知識を得る方法

具体的な知識は日々の業務で必要とされるため、所属する会社で教えてもらうのがよいでしょう。

しかし、抽象化された知識は、残念ながら会社で教えてもらえる機会は少ないため、自ら学ぶ努力が必要です。

ただし、自分一人で抽象化された知識を習得しようとすると、非常に時間がかかります。

そのための効率的な方法の一つは、私のブログの他の記事を参照してもらうことです。

当ブログでは、会社の本質、会社組織の本質、製品・商品・サービスの本質など、多岐にわたる「本質」を解説しています。

また、様々なフレームワークをわかりやすく解説しながら分類しています。

記事一覧は、よしつブログのサイトマップを参照下さい。

まずはこれらの記事を読み、ご自身の思考の軸としてみてください。

そうすることで、これまで無意識のうちに見過ごしていた情報が、新たな意味を持って認識できるようになるでしょう。

ご自身の中に「基準」が生まれることで、目の前を通り過ぎる情報が自身の考えと合致するかどうかを判断できるようになり、その情報を意識的に捉えることができるようになるのです。

最終的には、多様な情報を総合的に判断し、あなた自身の独自の考えを構築していきましょう。

社会人の学びのコツ「具体化と抽象化を使い分ける」のまとめ

・日々の業務は具体化する

・得た知識は抽象化して記憶する

使い分け方は上記となります。また、抽象化したキーワードで整理する方法は以下の2つです。

・分類して格納

・つなげて格納

この「具体化と抽象化」の使い分け方を実践し、抽象化したキーワードで知識を整理する「分類して格納」「つなげて格納」の2つの方法を理解しておくことで、努力して得た知識が頭の中で効率的に整理され、必要なときにいつでも引き出せるようになるでしょう。

他にもビジネススキルが上がる「思考方法」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 打ち手を考える前に必ず必要な「たった一つのこと」

- 「前提をそろえる」

- 「分解して考える」

- 「枝葉でなく幹をつかむ」

- すぐに検索せずに「一旦考える」

- 「極端に振って考える」

- 「正しい情報」を得る6つのコツ

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。