問題と課題の定義は、人によってさまざまです。

まずは自分のなかで明確な定義を持つことで、相手との認識の違いを把握し、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

ただし、言葉の定義自体が目的ではありません。問題や課題を設定する真の目的は、「目指したい姿を実現すること」です。

本記事では、この目的を念頭に置きながら、問題と課題の意味と違いを解説します。

この記事は、

・営業担当・営業課長・営業部長・営業本部長の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)

問題と課題の違いとは?

・問題は、目指す姿と現状のギャップすべて

・問題は、現象と原因の2つが含まれる

・課題は、解決すべき問題で、問題の中の原因部分にある

上記3点が、問題と課題の違いです。

・問題とは?課題とは?

・課題解決における「問題と課題」の位置付け

・「問題・課題」と「現象・原因」の関係とは?

・課題を特定する方法

上記4つに分けて解説します。

問題とは?

問題とは目指す姿と現状のギャップすべて

ギャップなので、以下のようなものがすべて問題となります。

・新規顧客の受注ができていない

・新規顧客開拓に時間が使えていない

・新規顧客開拓をする必要性がわかっていない

・商品が新規顧客のニーズに合致していない

・採用活動をしているが採用できない

・募集広告を出しているが、応募がない

・募集広告が転職希望者に見られていない

・募集広告は見られているが応募にならない

上記のように上げると沢山出てきます。目指す姿と現状のギャップなので、沢山あるのが普通です。

課題とは?

問題の中で解くべき問題=課題

すべての問題を一度に解決することは難しいため、どの問題を優先して解決するかを選択(=やらないことを決める)する必要があります。

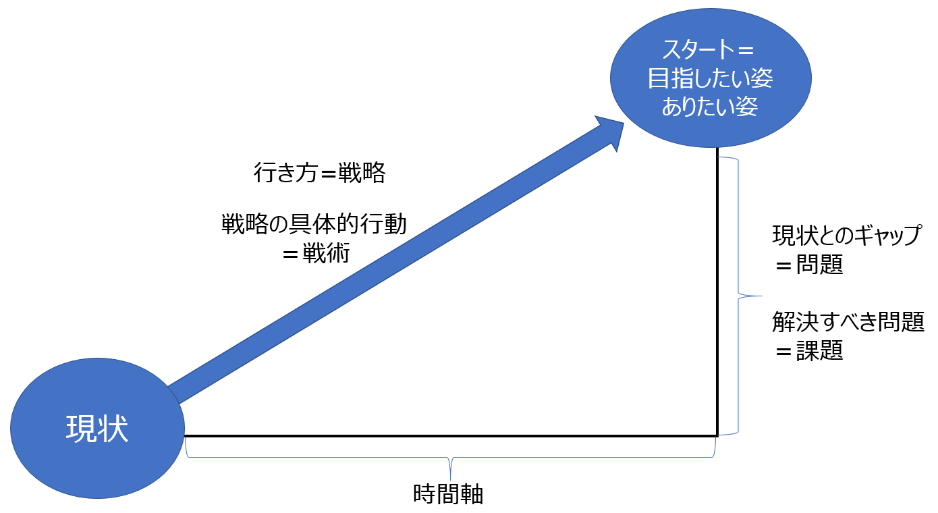

課題解決における「問題と課題」の位置付け

上図は、課題解決のフローである「目指したい姿」と「現状」・「問題」・「課題」・「戦略」・「戦術」を一枚の絵で表したものです。

(この図の詳細は「目指す姿・現状・問題・課題・戦略」をたった1枚の絵で表すを参照)

1.目指したい姿・ありたい姿=ゴールを設定

2.現状を把握

3.現状とのギャップである問題を把握

4.問題の中で解くべき問題=課題を設定

5.課題解決の方法と時間軸である戦略を設定

6.戦略の具体的な行動である戦術を設定し実行

上記6つのステップで課題解決がおこなわれます。問題は3、課題は4となります。

「問題・課題」と「現象・原因」の関係とは?

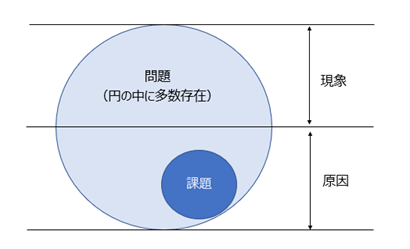

上図が問題・課題と現象・原因の関係を表したものです。

問題と課題の違いは、「現象と原因」の関係で考えると、より明確になります。

多くの「問題」は、「現象」と、それを引き起こしている「原因」の2つに分解できます。

現象とは、目に見える結果や事象(例: 「売上が下がった」「応募が来ない」)です。

原因とは、現象を引き起こしている根本的な理由(例: 「商品力が落ちている」「募集広告が見られていない」)です。

このうち、私たちが「解決すべき問題=課題」として特定するのは、現象の根本にある「原因」の部分です。

(現象と原因の違いの詳細は、「現象と原因の違い」をわかりやすく解説を参照)

課題を特定する方法

・問題を分ける

・課題を特定する

上記に分けて解説します。

問題を分ける

課題解決の肝は解くべき問題をどのように特定するかが大事なポイントになります。

このためには、問題を解ける大きさに分けることが必要です。

分けるためには、分ける方法が必要です。

基本となる方法は

・ロジックツリーで分ける

・フローで分ける

・フレームワークだ分ける

上記3つの方法があります。それぞれ解説します。

ロジックツリーで分ける

問題などを階層に分解して原因や解決策を考える方法です。

分けたいものの種類により4つのロジックツリーがあります。

要因分解(WHAT)、原因特定(WHY)、問題解決(HOW)、KPIツリーです。

一番大きそうなテーマを左に置きます。そして、1階層下にその要素を数個に分けます。そして、更にもう1階層下に分け、全体が見えるようにします。

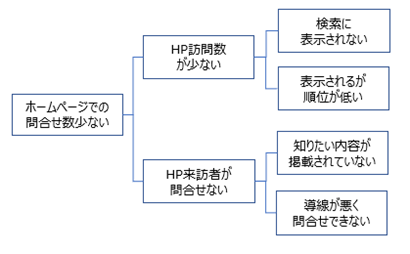

上図はロジックツリーの一つである原因特定ロジックツリーの一例です。

「ホームページでの問合せが少ない」→「訪問数がすくない」と「来訪者が問い合わせしない」に分ける。

「訪問数が少ない」要因として「検索に表示されない」と「表示順位が低い」に分けます。

「来訪者が問い合わせしない」は「知りたい内容がない」と「導線が悪い」に分けます。

このように左から要素をどんどん分解していきます。このように全体が見えるようにして解くべき問題=課題を見つけます。

(ロジックツリーの詳細は、ロジカルシンキングの手法のひとつ「ロジックツリー」をわかりやすく解説を参照)

フローで分ける

「業務フロー」や「消費者の動き」や「価値が付加される流れ」で分けて考える方法です。

「業務フロー」や「消費者の動き」や「価値が付加される流れ」で分ける方法です。

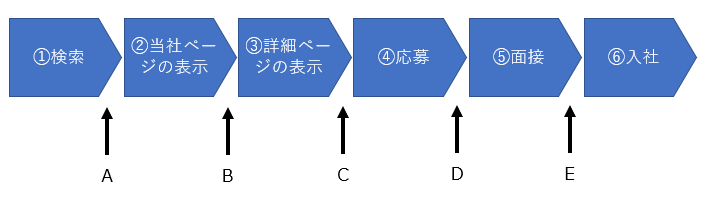

例えば、転職サイトを使って採用活動をしているが、募集が来ない場合の課題を特定するには、消費者の検索の流れ=フローに分けることから始めます。

フローは上図のようになり、検索→当社ページの表示→詳細ページの表示→応募→面接→入社と分けることができます。

このように分けることで、どの部分(A~E)が解くべき問題=課題なのかを考えることができます。

(詳しくは、問題解決のために「流れで分解する」方法をわかりやすく解説を参照)

フレームワークで分ける

3C、AIDMA、AISAS、SWOT分析などのフレームワークを使って分ける方法です。

フレームワークとは、ヌケモレなく考えるためにノウハウ化された思考を深める方法です。

例えば「市場・顧客」、「自社」、「競合」の3つに分割する3C分析をおこなうことで、全体の現状を抜けもれなく分けることができます。

(たくさんある問題解決のフレームワークは、問題解決のフレームワークをわかりやすく解説を参照)

解決すべき問題=課題を特定する方法

分けることができたら、次は解決すべき問題=課題を特定します。

どの分け方においても選ぶポイントは同じで、目指す姿に一番近づけるインパクトの大きいものを選びます。

選び方は、数値で表わせるものであれば、各数値を変動させてみて、一番結果が良くなるものを選びます。

この方法は感度分析と言います。

(感度分析の詳細は、どの要素がどれだけ影響するかを調査する「感度分析」を解説を参照)

数値がない場合は、解決した場合の影響度が高いと感じるもの(=仮説)を、理由(=仮説)を明確にして選びます。

あくまで仮説となりますが、カンで選ぶのではなく、理由をつけて選びます。

課題として設定したものが解決した場合に、目指す姿を達成できたのか?出来なかったのか?の結果が出ます。

達成できたのであれば、仮説として設定した課題が正しく、達成できなければ課題が間違っていたことになります。

実はこの経験がとても大事で、仮説を立てる→理由を明確にする→結果がうまくいく・いかないを経験するという流れを経験することで、さまざまな知見を得ることができます。

(課題解決の詳細は、課題解決とは?意味・考え方・進め方をわかりやすく解説を参照)

問題と課題の違いの「まとめ」

・問題は、目指す姿と現状のギャップすべて

・問題は、大きく現象と原因の2つが含まれる

・課題は、解決すべき問題で、問題の中の原因部分にある

最後に、この定義をあくまで自分の軸として活用してください。

相手の定義を無理に変えるのではなく、相手の言葉の定義を理解し、自分の定義と結びつけることで、コミュニケーションは円滑になります。

なぜなら、言葉の定義を議論することは本質ではなく、「目指したい姿を実現する」ことが何よりも重要だからです。

この記事に関するよくある質問をnoteで答えています。質問内容は以下です。

Q1. 記事にある「問題」と「課題」の定義が、他の本や記事と違うのですが、どれを信じればいいですか?

Q2. 「問題」と「課題」を使い分けられないと、具体的にどんな困ったことが起きますか?

Q3. 「問題」と「現象」は何が違うんですか?

Q4. 記事にある「ロジックツリー」や「フロー」「フレームワーク」を使わないと、課題は特定できませんか?

Q5. 上司から「問題点」を洗い出せと言われた場合、「問題」と「課題」のどちらを提出すればいいですか?

Q6. 複数の問題を抱えているとき、どの課題から手をつければいいですか?

Q7. 「問題を分ける」というのは、具体的に何をすればいいのですか?

Q8. 課題を特定するときに「仮説を立てる」とありますが、間違った仮説を立ててしまうのが怖いです。

Q9. 会社の目標が曖昧で「目指したい姿」が設定できません。どうすればいいですか?

Q10. 「問題と課題の違い」をチーム全体に共有したいのですが、どうすれば伝わりますか?

Q11. 「問題」は多すぎて、すべてを把握するのが難しいです。

Q12. 記事にある「ロジックツリー」や「フレームワーク」が難しく感じます。

Q13. 記事を読んで、これから何をすればいいですか?

以下から参照下さい。

他にも基礎用語の「違い」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。