誰もが一度は陥ってしまう「手段の目的化」。

最初は目的をはっきり意識していても、時間が経つにつれてその目的を忘れ、いつの間にか目の前の手段をこなすこと自体がゴールになってしまう。

これは、私たち人間の思考に潜む、ごく自然な癖と言えるでしょう。

この記事では、そんな「手段の目的化」がなぜ起きるのか、そしてどうすれば防げるのかを、具体的な例を交えながら解説します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【ビジネス用語】基礎用語解説)

手段の目的化とは?

手段実現が、目的になってしまうこと

本来手段とは目的を達成するための方法です。したがって、手段が実現できた時点で、目的が達成できたかどうかが大事です。

ただ、時間が経過したり、議論に集中してしまうと、目的が達成できたかどうかではなく、手段が実現できたかどうかが目的が置き換わってしまうことがよくあります。

これが手段の目的化です。

より理解を深めるために、以下の5つに分けて解説します。

・手段が目的になる原因

・手段と目的の関係

・手段の目的化の別の言い方

・手段の目的化の具体例

・手段の目的化を回避する方法

手段が目的になる原因

・当初の目的が共有されていない

・当初の目的を忘れてしまう

手段の目的化が起こる原因は上記2つです。

それぞれ解説します。

当初の目的が共有されていない

指示命令の際にすでに手段の目的化が起きている

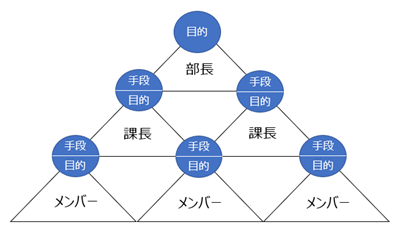

まずは以下の図をご覧ください。

「役職」と「目的・手段の関係」を表しています。

組織の構造が、手段の目的化を引き起こすことがあります。

会社は社長から一般社員まで、ピラミッド型の分業体制で成り立っています。この構造では、上位役職者の「手段」が、その直下である部下にとっては「目的」として捉えられてしまう現象が起こりがちです。

例えば、部長が「目的」を達成するために「手段A」を課長に指示するとします。すると、課長は「手段A」を自分の「目的」と捉え、それを実現するための「手段B」をメンバーに依頼します。

結果として、メンバーは「手段B」を達成することだけが目的となってしまうのです。

本来上長は、自分の目的だけでなく、上長の上長が設定した目的も合わせて部下に伝える必要があります。そうしないとそもそもの目的が部下に伝わらないからです。

ただ、これができていない場合が多いのです。

結果、部下の方は、おりてきた手段を解決することが目的となりますが、課長や部長にしてみたら、そのテーマは、そもそもの目的ではなく手段となります。

当初の目的を忘れてしまう

人は目の前のことに集中できる能力を持っている

もう一つの理由はとてもシンプルです。目の前に見えているものに人はものすごい集中力を発揮する能力を持っているからです。

ただ、このすばらしい能力が少し悪さをします。目の前のことを集中して考えると、そもそもの目的ではなく、目の前の手段の実行に集中してしまいます。結果、手段の目的化がおきます。

単純に忘れてしまうこともありますが、多くは人の特性の問題です。

手段と目的の関係

「〇〇〇のために、△△△する」の関係

手段と目的の関係は、「〇〇〇のために、△△△する」の言葉で言い表すことができます。〇〇〇が目的、△△△が手段です。

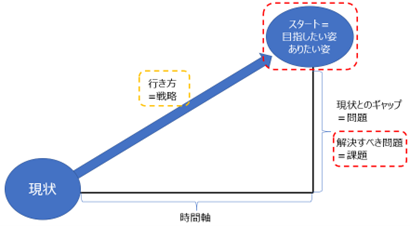

上図は、目指したい姿・ありたい姿と、現状・問題・課題・戦略を1枚の図で表したものです。

本来は、手段=行き方=戦略(黄色の点線)は、目指したい姿や、ありたい姿にいくための課題解決=「目的」(赤の点線)に対して設定されるものです。

本来は、「目指したい〇〇〇な姿になるために、△△△の戦略を実行する」、もしくは、「〇〇〇な課題を解決するために、△△△な戦略を実行する」となります。

ただ、目の前のことに集中していると「戦略を実行するために、戦略を実行する」と手段の目的化が起きます。おかしいと誰でも思いますが、これがなかなか気づかないのです。

手段の目的化の別の言い方

まったく同じ意味で使われる言葉は、「自己目的化」です。

近い言葉としては、「木を見て森を見ず」「部分最適」などがあります。

木を見て森を見ず、部分最適は、一部をみて全体を見ずという意味なので、結局、大元の目的がおざなりになるということです。

手段の目的化の具体例

日々色々なところで起きている手段の目的化を4つに分けて紹介します。

一般的な事例

例えば、どの広告手法を使うかを検討する際に、なぜ広告を打つのか(=目的)を議論せずに、Web広告がいい、TVCMがいいなどと手法の議論をおこなってしまう場合が典型的な例です。

目的が共有されていない

「自社HPの訪問者数を増やすこと」というテーマが上司から下りてきて、既存顧客に訪問してもらう施策を打つことで、訪問数を増やすことができました。

その結果を上司に報告すると、「既存顧客では意味がないですよ。新規を増やさないと!」となる場合です。

部下からしたら「最初から言ってよ~」という話になります。

元々の目的が共有されていないことで起きます。

昔からの慣習

昔に決まったことが代々引き継がれていて、なぜそれをおこなうのかがわからなくなっている場合も手段の目的化が起きます。

例えば、多くの人が見ない書類を定期的に作成しているが、何のために作るか分からず作成している場合です。

そもそもこの書類は、何か目的があったので作成することになったはずですが、その目的が引き継がれていないため、書類を作るという手法だけが残ってしまうのです。

やめようと思っても、そもそもの目的がわからないので、やめる議論がしづらく、やめるにやめれなくなる典型的な例です。

そもそも目的がない

手段の目的化とは少しずれますが、そもそも目的が明確ではない場合です。実はとても多くあります。

結果、手段のみがテーマとなるので、この時点ですでに手段の目的化となります。

手段の目的化を回避する方法

目的を常に意識すること

回避する方法は、上記のたった一つです。

このように書くと、もっと良い方法がないのかと言われますが、方法はこれだけです。

自分自身で常に目的や課題を意識することで癖付けをおこないましょう。必ず習慣化できる時がきます。

ただ自分ができたとしても、組織でできない場合もあります。

- 企画書や提案書のテンプレートに必ず目的の欄と手段の欄を作っておく

- 何かが達成できた場合、必ず目的がどうなったか確認するようにする

- 議論が進まない場合は、上長が目的に戻るように進行する

- 会議では、ホワイトボードの一番上に会議の目的を書いておく

上記のような工夫をしている会社もあります。各自の頭の中に目的を置くのではなく、テキストにして見えるようにしておくことがポイントです。

手段の目的化の「まとめ」

手段を実現することが目的になること

「手段の目的化」は誰にでも起こりうる。

組織の中で働く限り、上長から与えられたテーマが「手段の目的化」の状態になっていることも少なくありません。

だからこそ、本来の目的を常に意識することが重要です。

上長や、そのさらに上の階層の目的を理解できれば、手段を実行する際にも、より適切な判断ができるようになります。

また、個人としても、手帳やパソコンの目のつく場所に目的をメモする習慣をつけるだけでも、大きな変化が生まれます。

本質を捉えた議論や、チームの進むべき方向を正しく導くことができるようになるでしょう。

この記事に関するよくある質問をnoteで答えています。質問内容は以下です。

Q1:上司から「これやっておいて」としか言われない時、どうやって目的を確認すればいいですか?

Q2.:目的が曖昧なままの仕事でも、とりあえず完了させるのが正解ですか?

Q3:そもそも目的が分からない時、誰に聞くのが良いですか?

Q4:目的を常に意識しましょうと言いますが、忙しすぎて意識がそちらに行かない場合が多くあります。どうすれば習慣化できますか?

Q5:先輩が「昔からこうだから」と言う慣習的な作業があり、目的が誰もわかりないことがあります。どうすればいいですか?

Q6:目的を意識するようになったら、かえって仕事が遅くなる気がしますが?

Q7:会議中に目的を見失いそうになった時、若手がうまく軌道修正するにはどのような方法がありますか?

Q8:自分だけが目的意識を持っていても、周りが目的を意思してくれません。どうすればいいですか?

Q9:目的が共有されていないプロジェクトで、成果を出すにはどうすればいいいですか?

Q10:企画書の「目的」欄、いつも空欄になりがちです。どう書けばいいですか?

Q11:「手段の目的化」を指摘すると、上司や先輩の気分を害してしまいそうです。

Q12:目的を意識して行動したら、上司に「小難しいこと言ってるな」と思われそうで不安です。

Q13:目的を達成するために手段を変えたいけど、どう提案すればいいですか?

Q14:若手社員が「手段の目的化」に陥らないために、意識すべきことはどのようなことがありますか?

以下から参照下さい。

他にもビジネス用語に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。