世の中には、常に変化し続ける会社と、ほとんど変化しない会社があります。

変化し続ける会社が良いと感じる人もいれば、変化しないことこそが重要だと考える人もいるでしょう。

しかし、私の結論は「変化し続ける会社が良い会社」です。

では、なぜ変化し続ける方が良い会社なのでしょうか?

この記事では、変化し続けることの重要性を具体的な理由を交えてわかりやすく解説します。

この記事は、

・3回の転職経験

・中途採用の責任者の経験

・多数の書類選考・面接の経験

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【会社の環境】良い会社の特徴)

なぜ変化し続ける会社は良い会社なのか?

会社は変化しないと存続できない

変化できる風土がある

組織力が上がる

この3つが、変化し続けることが良い会社の理由です。

それぞれ解説します。

会社は変化しないと存続できない

マーケットのニーズが変わるから

企業が変化をしないと存続できません。それは、顧客のニーズが常に変化するからです。

なぜニーズが変わるのか、そしてよく誤解される「会社の大事な部分は変えない」という表現についても解説します。

ニーズが変わる

時間の経過とともに、新しいサービスが登場するから

時間の経過とともに、市場には新しいサービスが登場し、人々の求めるものも変化していきます。

皆さんが年とともに欲しいものが変わるように、市場全体のニーズも移り変わるのです。

嗜好の変化だけでなく、今まで使っていたものより、便利で優れたものが次々と世の中に出てくるためです。

会社は、製品・商品・サービスという「手段」を通じて顧客に価値を提供しています。

しかし、マーケットのニーズが変わってしまうと、現状の製品・商品・サービスでは顧客に価値を提供できなくなり、売上を維持できません。

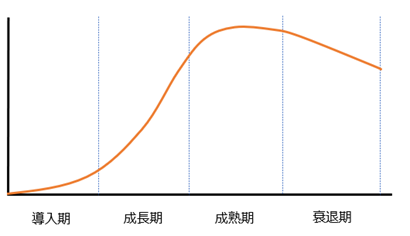

このことは、プロダクトライフサイクルというフレームワークで証明されています。

上の図はプロダクトライフサイクルを示しています。

商品・製品・サービスは必ず導入期→成長期→成熟期→衰退期というサイクルをたどることがわかります。

このフレームワークが示す通り、期間は商品・製品・サービスによって異なりますが、必ず衰退期が訪れます。

(詳しくは、プロダクトライフサイクル(PLC)をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)

その時々のニーズに合致した製品・商品・サービスであっても、時間の経過とともに売れなくなっていくため、企業は常に新しい製品・商品・サービスを創り続ける必要があります。

慣れ親しんだ自社の製品・商品・サービスを変化させるには、そこで働く従業員はもちろん、会社全体も変わらなければなりません。

変化できない会社は存続が難しくなります。諸説ありますが、設立から10年間で生存できる企業は10%を切っていると言われています。

これは、ニーズの変化が大きく、それに対応して変化できる会社が少ないことの証拠です。

会社の大事な部分は変えないの誤解

大事にする考え方は変えないが、方法は変える必要がある

「会社の大事な部分は変えてはいけない」とよく聞きます。

しかし、成長している会社を多く見てきた経験からすると、成長前と成長後の事業内容はまったく異なるケースがほとんどです。これは、「大事な部分」の解釈が人によって違うことを意味します。

私は5社での勤務経験と数千社への営業経験から、成長できていない会社ほど、旧来の商品・製品・サービスといった「手法」に固執する傾向が顕著だと感じています。

すでに時代遅れとなった昔の強み、考え方、成功体験にこだわり、「変えてはいけない」と考えてしまうのです。

この主な要因は、過去の成功パターンを捨てられない人間の性質にあります。

あくまで、お金を払ってくれるのは、「今」の製品・商品・サービスを必要としてくれる顧客だけです。この視点で考えると、「安売りはしない」や「高品質にこだわる」といった根幹の考え方は変える必要はありません。

しかし、アウトプットされる手法である製品・商品・サービスや、それらを開発・生産・販売する体制は変える必要があります。

この「変える部分」と「変えない部分」の解釈が、マーケットのニーズに基づいているのか、それとも会社の都合なのかによって大きく変わってくるのです。

変化できる風土がある

変化しないと変化できない組織になり、変化し続けると変化できる組織になる

人は根本的に変化を嫌うため、変化しない状態を続けると、必ず変化しない・できない組織になります。

しかし、意識して変化し続けることで、継続的に変化できる組織になる可能性が高まります。

人は変化を嫌う生き物

変わることに適合していない

人が変化できない根本的な理由は、変化に適応していないためです。

人は元来、簡単には変われない生き物であり、変わろうとするとさまざまな感情が邪魔をします。

私たちの性質はDNAによって引き継がれます。人類が繁栄してきたのは、変化を避け、安全な道を選んできた先祖のDNAを受け継いでいるからでしょう。

変化することに対して不安や恐怖といった感情を抱くことで、危険を回避し、生存することができたのです。

しかし、このメリットが活かされた時代から多くの時間が経ち、現代では状況が異なります。現代では、変化に対応できる人の方が会社で必要とされる能力を身につけられます。

新しい知識やスキルを獲得するといった変化に耐えることができるからです。

とはいえ、人の性質は1万年程度の期間では根本的に変わらないと言われています。そのため、過去に適応した「変わらない人」が現代でも大多数を占めているのです。

(詳しくは、人が簡単には変われない根本の理由と対策についてわかりやすく解説を参照)

意識して変化し続けないと変化できない会社になる

変化しない組織は簡単にできるが、変化し続ける組織は簡単にはできない

上記で述べた通り、人は変化を嫌う生き物なので、変わらないことが楽だと感じます。

したがって、変化を求められず、変わらない状態が続くと、それが居心地が良くなり、習慣化してしまいます。

さらに、この状態で会社が長く存続すると、出世する人の多くが、その環境に適合した「変わらない人」で占められるようになります。

結果として、会社の方向性を決める幹部層が変化を嫌う人々で構成され、組織全体が変化し続けることができなくなってしまうのです。彼らはそれが「悪」だとは考えておらず、「正しい」と信じています。

しかし、変化に慣れると、変化への抵抗は少なくなります。もちろん、変わらないでおこうとする本能は出てきますが、それを乗り越えて変化できるようになる可能性が高まります。

これは、人間の「習慣化」という能力があるからです。変化の経験が少ない人と多い人でどちらが変わりやすいかを想像すれば、理解しやすいでしょう。

組織力が上がる

個人力だけに頼る組織ではなくなる

変化し続ける会社は組織力が高まります。なぜなら、個人力には限界があることを理解し、再現性を担保する方法を考えるようになるからです。それぞれ詳しく解説します。

個人力では限界があると理解できる

個人力以外で組織運営を考える

組織や担当が頻繁に変わる環境では、従業員は変化に対応できるようになります。そうしなければ、業務が滞ってしまうからです。結果として、個人力に頼らない組織風土が築き上げられます。

もしこの風土がない場合、ある顧客を20年間担当している営業担当者のように、一つの業務を長年担当する人が現れます。

仕事が完全に個人に紐づき、その人がいなくなると何もわからなくなってしまうため、結果としてますます変化できなくなるのです。

再現性が担保できる

組織に汎用化されたノウハウがたまる

個人に仕事が紐づかないということは、組織に仕事が紐づくことを意味します。

その結果、業務が個人のやり方ではなく、汎用化された方法へと変化し、容易に引き継ぎができるようになります。

良い会社の条件 変化し続ける会社の「注意点」

個人の成長という観点を大事にする

組織が変化すると言えば、人事異動や組織改編が代表的です。

これらを定期的に実施することで、組織が変化しない時間を減らし、組織を適度に揺らす必要があります。この変化を続けることで、従業員も変化に慣れるのです。

ただし、一つだけ重要な注意点があります。変化には従業員の成長という観点が必ず必要です。組織の都合だけで人事異動や組織改編を繰り返し行う会社は、良い会社とは言えません。

例えば、人手不足な店舗や拠点に次々と異動させたり、一ヶ月も満たない期間で頻繁に異動させたりするケースです。

これらは単なる混乱を招くだけで、働く従業員の仕事へのやる気を減少させ、仕事の完成度へのこだわりを失わせます。

同じ「変化」であっても、従業員の成長という観点があるかないかで、良い会社と悪い会社に大きく分かれるのです。

(人事異動の明確な目的を紹介した、人事異動の2つの目的をわかりやすく解説を参照下さい)

変化し続ける会社は良い会社の「まとめ」

会社は変わらないと存続できない

変化できる風土がある

組織力が上がる

この3つが変わることに慣れている会社が良い会社の理由です。

変わることが受け入れられる組織は、とても強い組織となるだけでなく、働く従業員も鍛えられ成長できるのです。

転職のことを詳しく知りたくなった方へ

転職には知識とノウハウが必要です。たくさんの要素を総合的に判断しなければなりません。

まずは、以下の記事を参照下さい。

他にもキャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録して相談してみるのもおススメです。

登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。

他にも「良い会社の見分け方」で以下の記事を書いています。参照下さい。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。