社会人として「何か勉強した方がいい」と思いつつも、何から手をつければいいか迷う人は多いでしょう。

特に、現時点でやりたいことが明確でないと、選択肢が多すぎて結局何も始められないケースも少なくありません。

この記事では、このような人向けに、社会人として必ず必要になる2つのことに絞って勉強することをおススメしています。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【自己成長】定義から効率的な学びの方法を紹介)

社会人の勉強 おススメするたった2つとは?

・ビジネス書を読むこと

・文章を書くこと

この2つです。

1つ目は、ビジネス書を中心に関連する本(経済・国際・人の本質などを含む)を読むこと。

2つ目は、3,000文字以上の文章を書くことです。

2つにはどんなメリットがあるのか?

目標が見つかった時に高い位置からスタートできる

この2つをおこなっておくと、やりたいことや目標が見つかった時に、高い位置からスタートを切れます。

なぜなら、この2つは社会人として働く上で、必ず必要となる知識・能力を得ることができるからです。

能力アップのためには、必ず必要なことがあります。それは知識を得ることです。知識を得ないと能力を上げることはできないからです。

ここにビジネス関連書の知識と文章を書くことが大きく関わっています。

それぞれを詳細に解説していきます。

なぜビジネス書を読むことがおススメなのか?

深い知識を得ることができる

脳力の土台となるさまざまな知識を得ることができるだけでなく、浅く表面的な知識ではなく、深い知識を得ることができます。

まずは知識と能力の関係を解説した後に、ビジネス書を読む理由を紹介します。

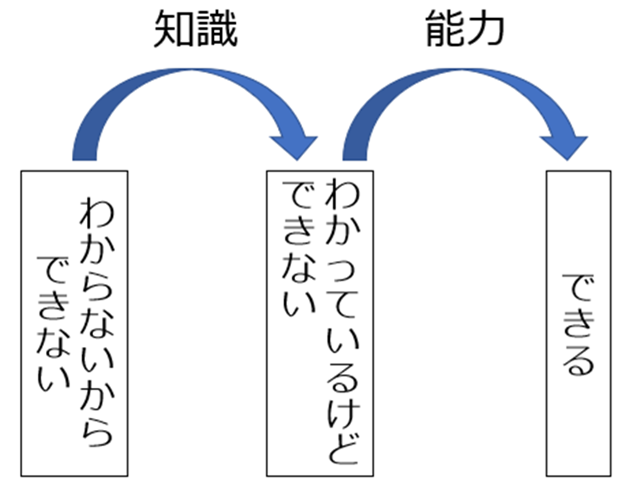

知識と能力の関係

まずは、知識と能力の関係を説明します。

以下の図です。

1.わからないからできない(=知識も能力もない)

2.わかるけどできない(=知識はあるが、能力がない)

3.わかっていてできる(=知識・能力ともある)

これが知識と能力の関係です。1から3に進むことで能力がつきます。

(詳しくは、「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)

まずは1から2の状態にならないと3には行けません。2になるにはビジネス書を読むことが最適です。

ビジネス書を読むと深い知識を得ることができる

深い知識を得るには、

・1テーマを深く考察した情報に接する

・脳が情報をしっかり受け取る

この2つがポイントとなります。

それぞれを解説します。

1テーマを深く考察した情報に接する

本1冊の文字数は平均10万字前後だと言われています。対してWeb上にある記事は、多くても1万字までで大半の記事は5,000文字以内です。

これだけを見ても、大きな差となります。多ければいいというものではないのは確かです。

ただ、文字数が多ければ、その分深く考察された情報と出会えることも事実です。

したがって、深く考察された情報であるビジネス書を読むことをおススメするのです。

脳が情報をしっかり受け取る

情報の受け取り方は色々ありますが、大きく2つに分かれます。

一つは文字を読むことで本やWebサイトです。もう一つは、動画です。YouTubeやTVが代表的です。

同じ時間を使った場合、どちらが学べるでしょうか?

文字を読むことと、動画を見ることではどちらが疲れるでしょうか?が答えとなります。

ほとんどの方は文字を読むと答えると思います。ではなぜ動画は楽なのでしょうか?

理由は、脳が文字を読む時より働いていないからです。

脳ってすごい能力を持っているがゆえに、ちゃんと動かすためにものすごいパワーが必要となります。

動画視聴のような受動的な学習と、文字を読むような能動的な学習では、脳の働き方が大きく変わります。当然、文字を読む能動的な行為の方が脳は活発に機能します。

また、文字媒体であれば、内容が分からない時や疑問が生じた時に、簡単に前のページに戻って確認できますし、自分の理解度に合わせてペースを調整できるため、より深い理解に繋がりやすいのです。

したがって、同じ時間を使うなら、圧倒的に多くの学びを得られるのは「文字を読む」方です。

これが、せっかく時間を使うなら、学びが多いビジネス書を読むことをおすすめする理由です。

ビジネス書を読むメリット

・優秀な人のノウハウを簡単に得ることができる

・知識がつくと社会人としての自信がつく

・目標や夢を見つけたときに、高い位置からスタートできる

上記がビジネス書を読むメリットです。

それぞれ解説します。

優秀な人の知識やノウハウを得ることができる

ビジネス書は総じて優秀な人が書いています。そして、その方々の知識やノウハウを効率的に吸収することができます。

1冊のビジネス書を書くには膨大な時間がかかりますが、膨大な時間を使って表現した内容を数時間で獲得できるのです。

知識がつくと社会人としての自信がつく

本を読むことで新しい知識が身につき、これまで知らなかった事柄への理解が深まります。

また、知識がつくと、会社での会話やお客様との会話でわからないことが減ることで、上質なコミュニケーションが取れるようになります。

その上、能力を上げるためには、必ず一定以上の知識があることが前提となりますので、能力を上げる前提条件がそろうことにもなります。

目標や夢を見つけたときに、高い位置からスタートできる

目標や夢を見つけた時に、すでに大きくスタートしてる状態になれることが大きなメリットです。

社会人経験を積んでいくうちに、目標や夢を見つけることができる場合が多くあります。

目標や夢を見つけてから、知識を得て能力を得ていくのか?それとも、ある程度の知識やスキルがある状態からスタートするのかどちらがいいでしょうか?

当然後者ですよね。

したがって、今から知識をつけておく=ビジネス書を読む習慣をつけておくと大きなメリットになります。

(詳しくは、ビジネス書を読む3つのメリットを参照)

どんな領域の本を読めばいいのか?

ビジネス書を読むと決めたはいいが、本を選ぶ際に悩みます。

どんな領域のどんなテーマのどんな本を読めばいいか?がわからない場合が多いからです。

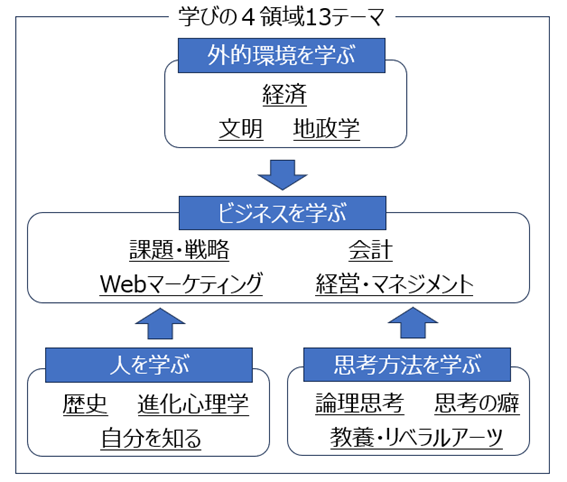

私がおススメするのは以下の4領域です。

上記4領域13テーマとなります。

各領域とテーマへは以下をクリックしてください。

・ビジネスを学ぶ

→課題・戦略、Webマーケ、会計、経営・マネジメント

・思考方法を学ぶ

→論理思考、教養・リベラルアーツ、思考の癖

・人を学ぶ

→歴史・進化心理学・自分を知る

・外的環境を学ぶ

→経済・文明・地政学

・ビジネスを学ぶ

→課題・戦略、Webマーケティング、会計、経営・マネジメント

・思考方法を学ぶ

→論理思考、教養とリベラル・アーツ、思考の癖

・人を学ぶ

→歴史、進化心理学、自分を知る

・外的環境を学ぶ

→経済、文明、地政学

上記の4領域と13のテーマに絞って学びましょう。

私が、30年間で1,000冊弱の本を読んできて、実務にビジネスに役立った経験を元に選んだ領域及びテーマです。

沢山読んだ中には、役に立たない領域も多かったです。その失敗を生かして選んでいます。

ビジネスに学ぶ領域以外は、すべて基礎の基礎で十分です。

上図の詳細な説明とおすすめ本の紹介は、以下の記事を参照ください。

(詳しくは学ぶ範囲がわかる!「ビジネス学びの4領域13テーマ」を解説を参照)

(おススメの本は、何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介を参照)

なぜ文章を書くことなのか?

知識を使って文章を書くことで2つのことが取得できます。

・論理的思考が取得できる

・知識を能力に変えることができる

それぞれ説明します。

論理的思考が習得できる

・自分の考えを深めることができる

・全体のストーリーを論理的に考えることができる

文章を書くことで上記2点ができるようになります。

文書を書いていると、知らないことや、知っていたけれどもあやふやなこと・間違っていることに直面します。このことが自分の考えを深めるきっかけとなります。

また、分かりやすい文章を書こうとすると、全体の構成を考える必要に迫られ、論理的に考える機会が必然的に増えることになります。

これらにより、自分の考えが深まり論理的思考が習得できるのです。

また、人は、生まれてしばらくたてば話ができるようになります。ただ、文章の読み書きは学ばないとできません。

ということは、全員スタートは同じで、学べばいくらでも伸びるということなのです。

知識を能力に変えることができる

知識を使う経験ができ能力に変えることができる

知識は知識でしかありません。知っているだけです。ただ、知っていることを使うと能力に変わります。

なぜなら、知識をアウトプットする際に、知識がちゃんと知識として理解できているかがわかり、その上、アウトプットすることで、知識を実際に使い本当の理解を得ることができるからです。

たった2つのことの「具体的な実行方法」

「ビジネス関係書を読むこと」と「文章を書くこと」それぞれの具体的は実行方法を解説します。

ビジネス書の読み方と継続方法

ビジネス書を読む際に一番の問題は、読む習慣がつかないことです。

・最初に読むビジネス書を間違えない

・ビジネス書の読み方を間違えない

・習慣化のノウハウを知らずに読まない

上記3つが読む習慣をつけるために気を付けるポイントです。それぞれを解説します。

最初に読むビジネス書を間違えない

まだビジネス書を読む習慣がない中で、読んではいけないビジネス書があります。

・ハウツー本

・大学教授が書いた本

・他人の行動を書いた本

・外国の方が書いた本の翻訳

・資格を取るための本

上記です。これ以外のビジネス書から読みましょう。

(詳しくは、「ビジネス書を読む」習慣がつかない3つの理由とその解決策をわかりやすく解説を参照)

ビジネス書の読み方を間違えない

・いやなのに最後まで読もうとした

・次に読むビジネス書を用意しておかなかった

・内容をしっかり理解しようとした

この3つに注意しながら読みましょう。

(詳しくは、「ビジネス書を読む」習慣がつかない3つの理由とその解決策をわかりやすく解説を参照)

習慣化のコツを知らずに読まない

・終了時間を決めて実行

・電車の中は学びの時間と決める

・回りの人に言ってしまう

・妄想する

上記4つのコツをおさえてビジネス書を読みましょう。

(詳しくは、「ビジネス書を読む」習慣がつかない3つの理由とその解決策をわかりやすく解説を参照)

文章を書く方法

・長文を書く

・要約文章を書く

上記2つの文章を書くことが大事になります。

長文を書くとは、最低3,000文字以上の文章を書くことです。要約文章とは、上記長文のエッセンスを100文字程度にまとめた文章を書くことです。

この2つをおこなうには、例えば、自分のブログサイトを作って記事を書いたり、要約をSNSに投稿することがおススメです。

これらにより、長文を書く機会と、要約文章を書く機会両方を得ることができ、文章力が上がります。

(詳しくは、誰でもできる「文章力」の鍛え方をわかりやすく解説を参照)

よく紹介されるテーマを選ばない理由

社会人の学びと言えば、語学、簿記・会計、資格、プログラミングがおススメと言われることが多いです。

ただ、私のおススメする2つのことに上記は含めていません。

もちろん興味があれば学ぶのも良いでしょう。ただ、何から学べばいいか?に迷っている段階ではおススメしません。それぞれの理由を解説します。

語学を選ばない理由

最初に学ぶには、費用対効果が合わないからおすすめしません。

もちろん、海外にいきたいとか、将来外資系の会社で働きたいとかの目的があるなら、出来るだけ早く学びましょう。早ければ早いほど習得しやすいからです。

語学を学ぶことのメリット・デメリット

メリット

・海外の方とコミュニケーションが直接取れる

・日本語との違いの中に、各国の考え方を知ることができる

デメリット

・とにかく時間がかかる

・ネイティブな人とコミュニケーションを取らないと習得できない

・ビジネスで使うには、更に難易度が上がる

語学をビジネスでコミュニケーションが取れる状態まで取得するには、時間がかかります。

そして、習得しても定期的に使わないと忘れてしまいます。

その上、代替え手段である翻訳機能が飛躍的に発達してきました。

使う場面は、海外で暮らす、海外で働く、日本で外資系の会社で働くという場面でしょう。

必要となる可能性と他の学ぶべきことを比較すると、語学を学ぶことは、費用対効果が悪くなります。

その時間があるのであれば、ビジネス書を読むことと文書を書くことからはじめることをお勧めします。

簿記・会計を選ばない理由

簿記・会計の「総論」の知識は必要ですが、簿記・会計で学ぶ「各論」は経理担当しか使わないからです。

もちろん、経理等のバックヤード業務に興味がある方は必要な知識となりますが、多くの人には業務で使うことが少ない内容です。

簿記・会計を学ぶメリット・デメリット

メリット

・会社で必ず誰かが得ないといけない知識を習得できる

・専門性を発揮できる分野

デメリット

・バックオフィス分野は、基本はローコスト化(人員数減)に進んでいる

・優秀なシステムが多い

簿記・会計として学ぶ内容は、経営者でも総論は知っていても各論は知らない人が多いのが実情です。

逆に言えば、簿記や会計の専門家にならない限り使わない知識と言えます。

また、最近は、優秀なシステムが多く構築されています。

各社とも、バックヤードの人員数をどう減らすかを考えているから、開発する会社が多いのです。

簿記・会計は、経理担当で実務を経験しないと使えるスキルにはなりません。

数少ない経理担当でしか使わない知識を得たとしても、その知識を発揮できる場で働ける可能性が低いのが現状です。

したがって、簿記・会計の「各論」を最初に学ぶことをおすすめしません。

簿記・会計の基本となる財務三表でまず知っておくことは、以下の記事の内容で十分です。

(詳しくは、ひとつの考え方でつなげると簡単理解!「財務三表(B/S、P/L、C/F)」を解説を参照)

資格を選ばない理由

資格を持っていることだけでは採用・転職時にメリットにならないからです。

その資格に関する実務経験が豊富であれば別です。ただ、そこまでの経験値を持っていない場合がほとんどだと思います。

もちろんすでに気になる資格を見つけているのであれば、取得することもひとつの選択肢です。

もし、資格を取りたいとおもったら、実績・知名度・口座数すべてに優れているユーキャンさんのWebサイトを一度参照してみて下さい。

以下からサイトに入り、資料請求してみるとよりイメージが沸くと思います。

ただ、今明確に学びたい領域がないのであれば、無理に学ぶ資格を選ばずに、様々なことを学んだ結果興味が出てきたときに考えれば十分です。

資格のメリット・デメリット

メリット

・資格がないとつけない仕事につける

・箔がつく

デメリット

・資格を持っていてもよほどの資格でないと有利に働かない

・「〇〇士」を中心にとにかく取得までの時間がとてつもなくかかる

・取得しても実務経験を積まないと使えるスキルにはならない

確かに難しい資格はとても有利になります。でも働きながらでは年月がかかるものが多いです。

逆に取りやすい資格については、誰でも取れる=希少性がないので、あまり有利に働きません。

そして、資格取得の最大の敵は、途中でやめることです。

興味がない分野の勉強を続けることが難しいことも、最初の学びとしておすすめしない理由です。

プログラミングを選ばない理由

プログラミングができるととても強い武器になります。

ただ、適性が明確に出ますし、興味がないとできない分野だからです。もし、Webを学ぶなら、プログラミングではなく、Webマーケティングを学びましょう。

プログラミングのメリット・デメリット

メリット

ニーズがあり将来性もあるスキル

転職に有利

仕事の選択肢が増える

デメリット

適性が明確に出る

挫折する率が高い

習得するのに時間がかかる

一番大事なことは、適性が明確にあることです。まずは、以下の本を読んでみて下さい。Webの基礎を解説した本です。

この本を読んでみて興味が湧けば、適性がある可能性があります。興味がわかなければいったん諦めましょう。

興味が湧けば、次は知識を得ることです。

ただし、実務で使えてはじめて知識が生きるので、実務経験が必要となります。

未経験の場合は、中々採用されません。まさに卵が先かニワトリが先かになります。

ただ、ひとつ良い方法があります。

エンジニアになるための学びの場と、エンジニアの転職・就職サポート両方を事業にしているUZUZという会社があります。

普通は、どちらか一方の事業なので、得ることができるスキル内容と、転職・就職で必要となる内容がマッチしきれていない場合もあります。

ただ、この会社は、スキルをつける学びの場を提供し、その上で、転職・就職をサポートするという業務の実績を沢山積んでいるのです。

気になれば、問合せてみてください。

研修費用もかなり割安な設定となっています。

社会人の勉強 おすすめするたった2つのこと「まとめ」

ビジネス関係書を読むこと

文章を書くこと

この2つです。

自分のブログサイトを作り、その要約をXにのせることをぜひとも始めて見てください。

その他のことは、興味があればいいですが、興味がなければ、この2つにまずは時間を使いましょう。

他にも自己成長の「2つのおススメする方法」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「社会人の勉強」おススメする2つの方法

- ビジネス書を読む「3つのメリット」

- ビジネス書を読む「習慣化」の方法

- 文章を書く2つの「メリット」と文章力の2つの「鍛え方」

- 読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人

- 「Kindle端末」の選び方とおススメ機種

- オーディオブック「Amazon Audible」「audiobook.jp」を比較

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。