仕事や人生において、「理想は理解できるけど、現実はそううまくいかない」と感じたことはありませんか?

理想論と現実論は、一見すると対立するものと見なされがちですが、実はどちらも物事を進める上で欠かせない思考方法です。

重要なのは、場面や目的に応じて、これら二つをバランス良く使い分けることです。

この記事では、理想論と現実論の具体的な違いや、実際の場面でどのように使い分ければ良いのか、そのポイントを詳しく解説します。

この記事は、筆者「よしつ」が持つ以下の実務経験や知見に基づいて執筆しています。

・営業担当から執行役員まで、多岐にわたる役職での実務経験

・企業文化の異なる5社での実践経験

・数百名規模のチームマネジメント経験

・数千社におよぶ顧客への営業経験

・100回以上の研修・勉強会での講師経験

(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)

理想論と現実論の使い分けのポイント

1.まず、理想論を「したいこと」と「すべきこと」の2つに分類する

2.理想論と現実論、双方の視点を持てるようにする

3.理想論と現実論が対立しやすい構造を理解する

4.どちらか一方に偏ることの大きなデメリットを認識する

5.役職や立場によって、理想論と現実論の適切なバランスが変化することを理解する

これらが、理想論と現実論を効果的に使い分けるための5つのポイントです。

本稿では、まず理想論と現実論それぞれの定義を確認した後、これらのポイントについて一つずつ詳しく解説していきます。

理想論・現実論とは?

それでは、それぞれの定義を詳しく見ていきましょう。

理想論とは?

理想像を出発点に考える思考方法

「こうありたい」「こうあるべきだ」「こうなったら素晴らしい」といった理想的な状態を起点とし、そこから発想を広げていく思考方法です。

特徴は、ビジョンや夢、理念を重視する、現実に困難があっても、理想を追い求めようとする、長期的な目標を立てて、変革や進歩を目指すなどです。

現実論とは?

現状を出発点に考える思考方法

「今できることは何か」「現実にはこうなっている」といった現状を出発点とし、そこから実現可能な方策を積み上げていく思考方法です。

特徴としては、客観的なデータや事実、現在の具体的な状況を重視し、実現可能性や潜在的なリスクを優先的に考慮します。

そのため、比較的短期的な成果や具体的な結果を重視する傾向が見られます。

理想論と現実論の違いとは?

思考における制約の度合い

理想論も完全に制約がないわけではありませんが、現実論と比較して制約が格段に少なく、より自由な発想が可能です。

一方、現実論は、予算、時間、人員、既存のルールといった、さまざまな現実的な制約条件を前提として思考を巡らせます。

そのため、理想論は時に具体性や実行計画が伴わない「空論」に陥りやすく、逆に現実論は既存の枠組みに囚われ、スケールの小さな「現状維持」に留まる思考にまとまりがちです。

1.理想論を2つに分類する

「したい」と「すべき」に分類

理想論の中には、2つの相反することが含まれています。

個人の内発的な欲求である「したい」と、規範や当為に基づく「すべき」という考え方です。

「したい」は、自分自身が何を望み、どうありたいかという個人的な願望や目標を指します。この場合、主語も行動の主体も自分自身です。

「こうありたい」という理想の自己像も、この「したい」のカテゴリーに含まれます。

一方、「すべき」は、主語が自分自身である場合でも、その行動の対象や影響範囲が他者や社会全体に及ぶことがあります。

これは多くの場合、一般的な規範や道徳観、あるいは組織や社会における「正論」として提示され、表立って否定しにくい性質を持ちます。

「ねばならない」という義務感や責任感を伴う考え方もこれに近いです。

分かりやすい例は、「平和にしたい」と「平和であるべき」、「暴力をなくしたい」と「暴力はやめるべき」です。

また、すべきでよく使われる言葉に「常識ならこうすべき」があります。

このように、個人の「したい」という願望と、規範的な「すべき」という主張は、時に方向性が異なります。

これらを理想論として混同してしまうと、議論の焦点がぼやけたり、本質的な理解が妨げられたりする可能性があります。

そのため、本稿で主に扱う「理想論」は、個人の内発的な「したい」という側面に焦点を当てており、「すべき」という規範的な側面とは区別して論を進めます。

「すべき」「ねばならない」はよく使われる言葉ですが、受け手にとっては一方的な価値観の押し付けと受け取られやすく、建設的な議論の機会を奪う側面があります。

よって、慎重な使用が望まれますし、私は、あまり使わないことをオススメしています。

2.理想論・現実論双方の視点を持てるようにする

思考の両輪としてとらえる

理想論・現実論とも、今の状態をより良くするために使います。

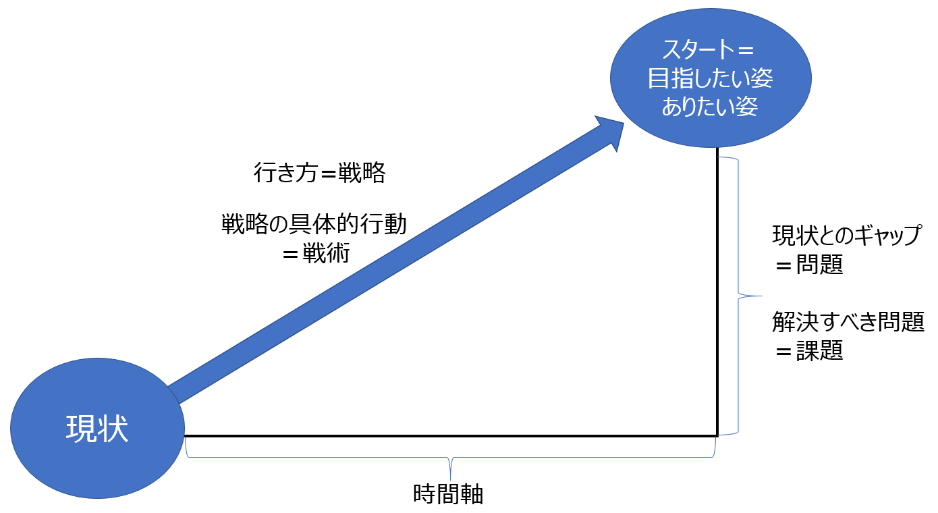

目指したい姿があり、現状を把握するとギャップがわかります。

そのギャップが問題で、問題の中で解決すべき問題が課題です。その課題を解決することで、目指したい姿になります。

図にすると以下になります。

(詳しくは「ゴール・現状・問題・課題・戦略」をたった1枚の絵で表すを参照)

理想論的思考では、まずは目指したい姿を設定することで、現状とのギャップである問題が明確になります。

現実論的思考では、解決すべき問題である課題を解決することを考えます。

このように、理想論と現実論は、課題解決に至るまでの一連の思考プロセスにおいて、それぞれが異なる役割を担い、相互に補完し合う形で必要とされるのです。

(課題解決が仕事の本質である理由は、仕事の本質を分かりやすく解説!なぜ仕事が必要?なぜ給料が違う?を参照)

3.理想論と現実論は対立する

思考の出発点とプロセスが異なるため

前述の通り、理想論と現実論はどちらもバランス良く活用できるようになることが望ましいです。

ただ、その思考プロセスや重視する点が異なるため、実際には両者が対立しやすいという側面も持ち合わせています。

理想論は、「あるべき理想の姿」から思考をスタートさせます。そのため、掲げる目標が高くなる傾向があります。

その理想を実現するためには、多大なエネルギーやリソース、そして時間が必要となるケースが少なくありません。

一方、現実論は「現在の具体的な状況」から思考を開始します。

そのため、顕在化している、目の前の問題や実現可能な範囲に焦点が当たりやすくなります。

結果として、より根本的な原因へのアプローチよりも、当面の課題に対する対症療法的な解決が優先されがちです。

このような思考の出発点とプロセスの違いから、理想論で語られたことについて、現実論的に考えると、理想が高すぎで課題解決ができないと考えがちです。

逆に現実論で語られたことについて、理想論的に考えると、もっと難しい課題を設定し解決する必要があると考えがちです。

このように、理想論と現実論では、設定する課題の範囲や目指す解決のレベル感に隔たりが生じやすいため、本質的に対立しやすい構造にあると言えます。

4.どちらかに偏ると大きなデメリット

・理想論に偏ると空論・すべき思考になる

・現実論に偏ると他責思考・できない思考になる

それぞれ解説します。

理想論に偏ると空論・すべき思考になる

理想論は制約をあまり考えずに思考することが特徴です。

結果、非常に壮大は理想を掲げてしまいがちです。

自分だけで勝手に壮大な理想を掲げるのは自由ですが、当然周りにも影響を与えることになり、周囲からは「どうせ実現不可能だ」と最初から諦めムードが漂い、実行が伴わなくなる空論になりがちです。

また、自分の理想を信じれば信じるほど、周囲になぜその理想を目指さないのか?という思考になり、周りにすべき、ねばならないと他者に押し付けることになります。

現実論に偏ると他責思考・できない思考になる

現実論は現在目の前にある問題をどう課題解決をするかを考えます。

簡単なものであれば問題にはなりませんが、難しい問題だと制約があるから難しいと考えがちで、制約を取っ払ってまで解決する思考になりにくい傾向があります。

この状態が続けば、この制約で課題解決を求めることが間違っているという他責思考や、そもそも課題解決できないという思考になりがちです。

理想論と現実論それぞれどちらかに偏った思考を続けていくと、この思考が癖となり、違う考え方ができにくくなります。

5.役職により比率が変わる

役職が上がれば現実論の比率が下がり理想論の比率が上がる

上図が役職による理想論と現実論の比率の違いのイメージです。

役職者の仕事は、与えられた組織及び人員で最大の結果を出すことです。

結果を出すためには、目の前の課題を解決することも大事ですが、それ以上に、もっと大きな視点で課題設定をおこなうことが求められます。

したがって、一般的に役職が上位になるほど、日々の業務遂行における思考全体に占める理想論の比重が高まり、より戦略的で未来志向の視点が重視されるようになると言えます。

この思考の違いにより、立場による考え方の違いが生まれ、平社員と経営層との考え方のギャップが生まる理由にもなります。

理想論と現実論の使い分けポイントの「まとめ」

・最初に理想論を2つに分ける

・理想論と現実論どちらも使えるように

・理想論と現実論は対立することが多い

・どちらかに偏ると大きなデメリット

・役職により比重が変わる

上記5つが使い分けのポイントです。「したい」と「すべき」に分けて「すべき」を別で考えます。

そして、理想論で目指すべき姿を、現実論で解決方法を考えることが大事です。

その上でどちらかに偏らないように常に意識することが大事になります。

他にも基礎用語の「違い」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。