多くのことを知っている人、つまり知識が豊富な人は、本当に「能力が高い人」なのでしょうか?

このシンプルな問いの中に、知識と能力の関係が隠されています。

この二つは全く違うものですが、よく混同されがちです。さらに「スキル」が加わると、その関係はもっと複雑に感じられるかもしれません。

この記事では、知識と能力とスキルの言葉の意味だけではなく、それぞれの関係をわかりやすく解説します。

知識と能力とスキルの関係性がわかると、能力を上げるために何をしないといけないがわかります。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)

知識と能力・インプットとアウトプットの関係

「知識」と「能力」は違う

インプットで知識が上がり、アウトプットで能力が上がる

ここで一つ質問です。

「Aさんは何でも知っている。毎週1冊本を読み、新聞を毎日3紙読み、隙間にはネットニュースをチェックしているからだ。だから、とても能力が高い人だと思う。」

この文章に違和感はありませんか?実は、多くの情報を知っていること、つまり知識があることが、必ずしも能力があることとは言えないからです。

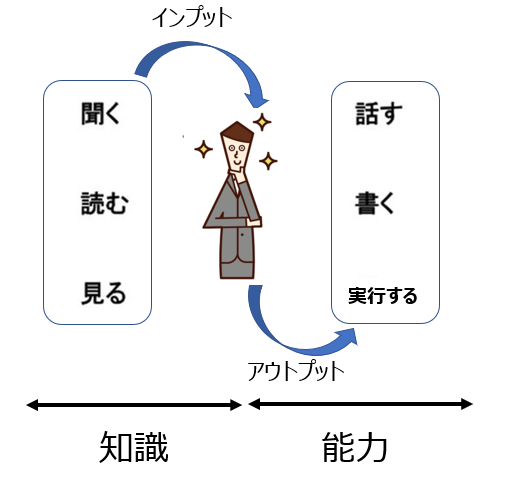

聞く・読む・見ると知識が上がります。知識を使って、話す・聞く・実行することができると能力がある状態となります。

このことをわかりやすく表現するとインプットすると知識が上がり、アウトプットができると能力がある状態になります。

まとめると上図の関係となります。

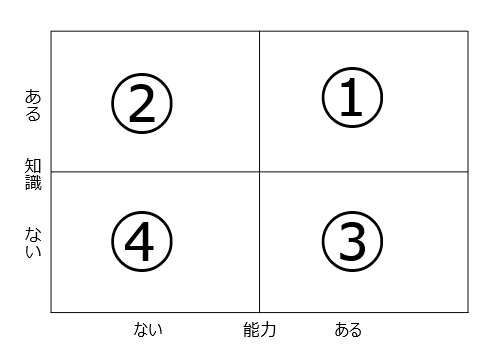

また、知識と能力のありなしを4象限で表現すると以下となります。

①知識があり能力がある人

②知識があり能力のない人

③知識がなく能力のある人

④知識がなく能力もない人

知識のありなし、能力のありなしで4象限に分けると①すごい人 ②知っていることは多いけど、それを使えない人③過去の実績はあるが、新しい環境等に変わったことで知識がない人 ④は 新卒新人となります。

現状の自分の立ち位置から①に向かうために、まずは知識を得て、次に能力を上げるのが基本的な順番となります。

知識がついてから能力が上がる

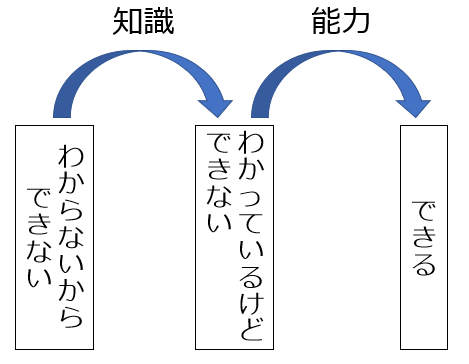

わからないからできない→(知識)→わかっているけどできない→(能力)→できる

知識と能力は、この図のように段階的なつながりを持っています。

まず私たちは「わからないからできない」という状態からスタートします。

知識を身につけることで、次の「わかっているけどできない」という段階に進み、さらに能力を磨くことで最終的に「できる」状態にたどり着くのです。

したがって、まずは知識をつけることから始める必要があります。わからないからできない状態を脱することが最初の第一歩となるからです。

知識と能力とスキルの関係

スキルは能力の一部

スキルは技能や能力と訳される場合が多いため、能力との違いがわかりづらい言葉です。

ただ、スキルの集合体が能力であると理解するとわかりやすいです。

能力を分解すると、語学スキル、課題解決スキル、コミュニケーションスキルなどに分解されます。逆に言えば、これらのスキルの合計が各個人の能力になると理解しましょう。

また、スキルとは知っていることではなく出来ることなので、知識とは違うと言えます。

能力を上げるための知識の増やし方

- 実務をおこない、さまざまなことを経験する

- 本を読む

それぞれに分けて解説します。

実務をおこない、さまざまなことを経験する

初めてのことを経験すると、知らなかった知識を増やすことができます。したがって、自分から手を挙げてでも、さまざまなことを経験することが大事になります。

ただ、自分から行動するのは簡単なことではありません。

そこで、「時間当たりの課題解決経験数」が多い環境に身を置くという方法も有効です。

会社によって、単純作業業務と課題解決業務の比率は大きく異なります。当然、後者の比率が高い会社で働く方が、より多くの経験を積むことができるからです。

(詳しくは20代で一番大事なこと「時間当たりの課題解決経験の多さ」をわかりやすく解説を参照)

本を読む

本を読む理由は、1テーマを深く掘り下げてくれているからです。

本はざっくりというと1冊約10万字位の情報量です。1テーマでこの情報量なので、深く掘り下げられた内容です。

それに比べて、ネットは一つのテーマに対して、数千字が普通なので、表面的な記事となりがちです。

10万字 対 数千字という圧倒的な情報量の差が、ネットではなく本を薦める最大の理由です。

また、動画よりも本を読むことをおすすめします。なぜなら、同じ時間を使っても、得られる効果に大きな差があるからです。

動画は、情報を受け取るだけの「受動的」な行為になりがちです。一方、本を読むことは「能動的」な行為であり、脳がより活発に働きます。

1時間動画を見るのと1時間本を読むのでは疲れ方が違うのはこのためです。効率的に知識を吸収するなら、能動的に学べる手段を選びましょう。

(詳しくは、ビジネス書を読む3つのメリットを参照)

知識と能力とスキルの関係の「まとめ」

- 知識があるからといって能力があるわけではない

- インプットできれば知識 アウトプットできれば能力がある

- スキルの集合体が能力

- わからないからできない→わかるけどできない→できるという流れ

- 知識の獲得方法は経験数と読書

能力を上げたかったら、まずは知識を増やしましょう。すべてはそこからスタートです。

そのために、さまざまな業務を経験することと本を読むことがとても大事なことです。常に知識を増やすことが能力を上げ続ける唯一の方法です。

他にも基礎用語の「違い」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「問題」と「課題」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。