似たような言葉に相関関係と因果関係があります。この違いってわかりづらいですよね?

ただ、この違いを理解するには、「現象と原因」という切り口で理解するととても分かりやすくなります。

この記事では、この相関関係と因果関係の違いの説明を、現象・原因の切り口でわかりやすく解説します。合わせて使い方も紹介します。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)

相関関係と因果関係の違いとは?

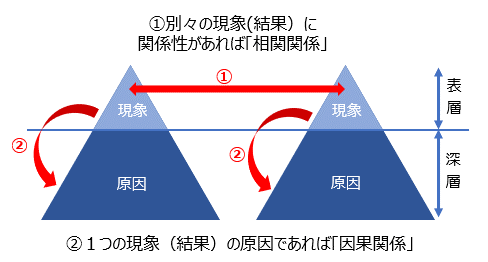

・2つの別の現象(結果)で関係性があるのが相関関係

・1つの現象(結果)とその原因の関係である場合が因果関係

上図で①にように別々の現象(結果)に関係性があれば「相関関係」、②のように、ひとつの現象(結果)の原因という関係性であれば「因果関係」です。

現象と原因の違いは?

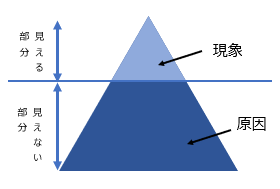

現象と原因の違いは、「何かを行った(行わなかった)場合」の結果が「現象」で、「現象」を引き起こしたものが「原因」です。

「現象」とはあくまで表層で見える部分=結果です。「結果」に至った「原因」は、見えない部分の深層部分に必ずあります。

(現象と原因の違いは、「現象」と「原因」の違いをわかりやすく解説を参照)

相関関係と因果関係の違いの「詳細解説」

では、まず相関関係と因果関係のそれぞれの説明をした上で、違いを詳しく説明します。

相関関係とは?

2つの別の現象(結果)において関係性があること

相関関係とは、2つの異なる現象(結果)の間に、何らかの関係性があることを指します。

この2つの現象はあくまで並列の関係にあり、どちらかがもう一方の原因となるわけではありません。

具体的には、片方の数値が変化すると、それに合わせてもう一方の数値も変化する場合に「相関関係がある」と言えます。

正の相関関係とは、片方の数値が上がると、もう一方の数値も上がる場合です。負の相関関係とは、片方の数値が上がると、もう一方の数値が下がる場合(逆の動きをする場合)です。

因果関係とは?

1つの現象(結果)とその原因の関係

因果関係とは、ある1つの現象(結果)が、特定の原因によって引き起こされている関係を指します。

つまり、「原因」があって初めて「現象」が起こるという、明確な主従関係が存在します。

相関関係と因果関係の違いの具体例

「雨が降ること」と「川が増水すること」は、多くの場合、相関関係にあります。雨が降れば川の水位が上がる傾向にあるのは事実です。

しかし、「川が増水した」という現象の原因が、必ずしも「雨が降ったこと」だけとは限りません。

例えば、上流のダムの放水が原因で増水することもあります。また、川が増水したからといって、必ずしもその場で雨が降っていたとは限りません。

このように、相関関係は「2つの現象が同時に起こりやすい」という関係性を示すものであり、一方がもう一方の原因であるとは限らないのです。

一方、因果関係は「現象(結果)」と「原因」が明確に一致します。

例えば、「スマートフォンを長時間操作する」と「スマートフォンの充電が減る」という関係は因果関係です。

充電が減るという現象は、スマートフォンの操作による電池消費が直接的な原因であり、他に考えられる要因は通常ありません。

相関関係があるかないかの調べ方

2つの現象に相関関係があるかどうかは、統計的な「相関係数」を算出することで調べられます。

実務では、ExcelのCORREL関数を使うのが最も手軽で一般的です。対象となる2つの現象の数値をExcelに入力し、CORREL関数を使用すれば、瞬時に相関係数が算出されます。

手動での計算式は複雑なため、Excel関数の活用をおすすめします。

| 相関係数 | 相関 |

| -1~-0.7 | 強い 負の相関関係がある |

| -0.7~-0.4 | かなり負の相関関係がある |

| -0.4~-0.2 | やや 負の相関関係がある |

| -0.2~ 2 | ほとんど相関関係がない |

| 0.2~ 0.4 | やや 正の相関関係がある |

| 0.4~ 0.7 | かなり正の相関関係がある |

| 0.7~ 1 | 強い 正の相関関係がある |

相関係数は-1~1で表示されます。上記は、出た数値に対する目安となります。

正の相関関係とは、一方の数値が増えれば、他方も増える場合です。

負の相関関係とは、一方の数値が増えれば、他方が下がる場合のように、逆に動くことです。

因果関係があるかどうかの調べ方

因果関係は、相関関係のように数値で明確に表せるものではありません。

そのため、ある現象(結果)が本当に特定の原因によって引き起こされているのかどうかを、論理的に判断する必要があります。

具体的には、「原因がなければ現象は起こらないか?」「原因があれば必ず現象が起こるか?」といった観点から検証を進めます。

相関関係と因果関係の「使い方」

相関関係と因果関係の使い方を紹介します。

相関関係の使い方

相関関係は、主に仮説の検証に役立ちます。

例えば、「労働時間が長いほど、従業員のスキルも向上するのではないか?」という仮説があったとします。

この仮説が正しいかどうかを個人の主観で判断するのではなく、データに基づき全体的な傾向として相関があるかを検証する際に、相関係数を用いることができます。

相関係数を算出することで、仮説に「関係性がある」という事実を客観的に裏付けることが可能になります。

因果関係の使い方

因果関係は、ある現象がなぜ起きたのか、その根本的な原因を特定する際に用いられます。問題解決や改善策の立案において、原因を正確に把握することは非常に重要です。

例えば、「売上が減少した」という現象に対し、「広告費を削減したため」という明確な原因が特定できれば、具体的な対策を講じることができます。

相関関係と因果関係の違いの「まとめ」

・2つの別の現象(結果)で関係性があるのが相関関係

・1つの現象(結果)とその原因の関係である場合が因果関係

この2つの概念は混同されがちですが、「現象と原因」という切り口で明確に区別して理解することで、適切な状況判断や意思決定が可能になります。

相関関係を因果関係と誤解するよくある間違いも、この区別によって防ぐことができるでしょう。

他にも基礎用語の「違い」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

- 「知識」と「能力」と「スキル」の違い

- 「問題」と「課題」の違い

- 「戦略」と「戦術」の違い

- 「部分最適」と「全体最適」の違い

- 「現象」と「原因」の違い

- 「真実」と「事実」と「意見」の違い

- 「相関関係」と「因果関係」の違い

- 「理想論」と「現実論」の違い

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。