情報共有という言葉は、仕事をしているとよく耳にする用語ですが、使われる場面によって人により捉え方が異なる曖昧な言葉でもあります。

こうした用語を理解するには、それが「目的」なのか「手段」なのかを把握することが重要です。

情報共有は手段であるため、その目的を押さえることで、用語の本質的な理解が進みます。

この記事では、情報共有の目的はもちろん、マニュアル化、仕組み化、ナレッジ共有、事例共有など、同じ目的を持つ関連用語との関係性を含めて、まとめてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、情報共有という手段が組織の成果にどう繋がるのかを理解でき、実務に活かせるようになります。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【ビジネス用語】基礎用語解説)

情報共有とは?

個人や組織が持っている情報や知識を、組織内で共有し活用すること

会社が良い顧客サービスを提供して収益を上げるためには、複数の人による分業が不可欠です。

このとき、業務効率の向上、品質の維持、知識の伝承、新たなアイデアの創出が必要です。

これらの行動をより効率的におこなうため、組織内で情報や知識を共有し、活用すること。これこそが情報共有です。

情報共有の目的は?

組織や個人の知識やノウハウを横展開することで、組織全体の成果を底上げすること

これが情報共有の目的です。情報共有自体はあくまで手段であり、目的ではありません。この点を混同しがちなので注意が必要です。

「情報共有を通じて、組織として最終的に何を得たいのか」を突き詰めて考えると、組織全体の成果を底上げしたいという目的に行き着きます。

情報共有と同じ目的の他の用語とは?

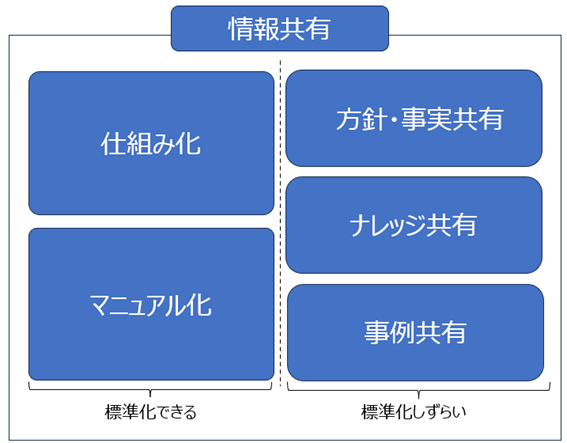

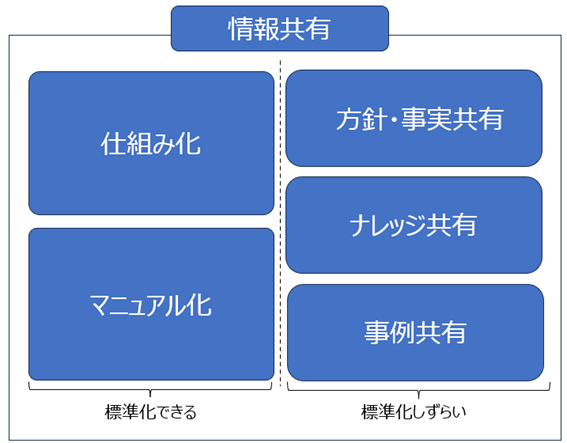

情報共有は、上記の図のように目的を同じくする複数の具体的な用語を含んでいます。

中には「同じ目的?」と違和感を覚える用語もあるかもしれませんが、これらはすべて組織全体の成果を底上げするという目的に繋がる手段です。詳しい説明は後述します。

これらの用語は、標準化できるかどうかで大きく2つに分けることができます。

標準化できるものに仕組み化とマニュアル化があり、標準化できないものに方針・事実共有、ナレッジ共有、事例共有があります。

情報共有と同じ目的の他の用語を解説

各用語を解説します。

情報共有

情報共有とは、情報という広範囲な概念を扱う包括的な用語です。

実務レベルにおいて情報共有という言葉を使う場合、それは主に、マニュアル化、仕組み化、方針・事実共有、ナレッジ共有、事例共有のいずれか具体的手段を指していることが多くあります。

したがって、この言葉が出てきたら、まずはこの5つのうちどれに該当するかを特定すると理解が進みます。

マニュアル化

会社には、人により成果が異なると困る業務があります。例えば、交通費精算をはじめ各種伝票類の作成や個人情報の運用などです。

これらは、誰がやっても同じものである必要があります。これらの手順や記載内容を明確にしたものがマニュアル化です。

「この欄に何を記入するか」「この場合はどう対応するか」などを明確に規定しています。

誰もが同じことができるように情報伝達する手法としてマニュアル化されます。

具体例は、交通費精算マニュアル、作業指示書作成マニュアル、経費精算マニュアル等です。

仕組み化

仕組み化の意味は、ベストな方法を形式知化し、行動レベルまで落とし込み業務標準にすることです。

仕組み化の目的は、組織の成果を最大化するために、個人の成果の底上げをおこなうことで、平均点を上げることです。

これができることで、組織としての成果が人の能力の問題に左右されにくくなります。

人により成果が異なることを業務標準に言語化し情報共有することで、組織の成果が上がりやすくなります。

具体例は、スターバックスの接客マニュアルと教育システム、無印良品のMUJIGRAMと言われる業務基準書、トヨタ自動車のトヨタ生産方式などが有名です。

(仕組み化とマニュアル化の詳細は、「仕組み化」を意味と目的と階層に分けて解説を参照)

方針・事実共有

会社の理念やビジョン、経営層の考えなど、従業員の行動原則や判断基準となる情報や社員が知っておいてほしい情報のことです。

具体例は、会社上層部の通期方針、各種会議で議論されたことを共有する議事録、会社で決定されたことなどです。

ナレッジ共有

「ナレッジ共有」とは、組織や個人が持っている知識・経験・ノウハウを、他のメンバーが活用できる形に共有することです。

ナレッジ(Knowledge)は単なる情報ではなく、「経験から得られた知恵」「問題解決の方法」「業務のコツ」など、再現性のある知見を指します。

具体例は、ベテラン社員が若手にノウハウを共有する勉強会、成功・失敗のプロジェクトから得た学びをまとめた社内データベース、問題解決の方法をチームで共有などです。

事例共有

「事例共有」とは、特定の出来事・案件・取り組みの内容や結果を共有することです。

事例(Case)は「実際に起きた具体的なケース」を指し、主に「何をしたか」「どうなったか」という事実ベースの情報が中心になります。

具体例は、成功した営業案件の提案書、クレーム対応の経緯と改善結果報告、顧客満足度向上の取り組み事例などです。

標準化できるかどうかで2つに分けることができる

すべての業務をマニュアル化や仕組み化(標準化)できるのが理想ですが、現実には難しい場合が多くあります。

そこで、標準化まで落とし込めない領域では、従業員の知識を増やし、多くの「引き出し」を持ってもらうことが重要になります。

最終的な活用は個人の能力に委ねられますが、この知識のインプットがあることで、成果を出しやすくなります。

ナレッジ共有・事例共有は、まさに上記のように「引き出しを増やす」目的で使われています。

また、方針・事実共有は、他者の動きや会社の方向性を知ることで、自分の行動や判断を会社の目標につなげるために機能します。

情報共有を一枚の図で表わすの「まとめ」

情報共有の目的は、組織全体の成果を底上げすることです。

ビジネス用語の定義は人により変わることが多くありますが、手段を表す用語を理解する際は、このように「目的や課題」に立ち返ることで、その本質を深く理解できるようになります。

ビジネスでは、用語の定義は人それぞれで変わることが多くあります。

ただ、手段を表わす用語の場合、目的や課題にさかのぼることで、その用語の本質を理解できるようになります。

他にもビジネス用語に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。