能力開発における才能と努力の関係は、いつの時代も議論されるテーマです。

しかし、この複雑な関係を驚くほどシンプルに、そして本質的に表現する方法があります。

人生を豊かにする上で非常に重要な知識なので、できるだけ早く皆さんに知っていただきたいです。

この記事では、私の実体験に基づき、才能と努力の関係を本質を突く表現でわかりやすく解説します。能力につながる才能と努力の関係は永遠のテーマです。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい、知っておきたい 考え方・意識・スキル)

才能と努力の関係とは?

才能×努力=能力

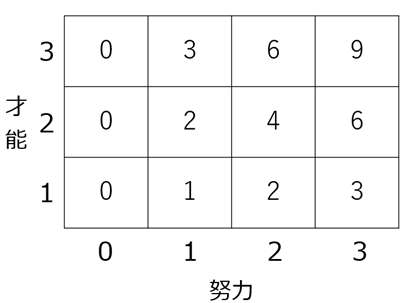

上の図が示すように、最高点の9から最低点の0まで分類が可能です。

縦軸の「才能」は3段階で評価され、3(ある)、2(普通)、1(ない)とします。一方、横軸の「努力」は4段階で、3(している)、2(普通)、1(少し)、0(していない)です。

例えば、才能が3で努力も3であれば、3×3で最高点の9となります。しかし、才能が1で努力が0の場合、1×0で能力は0です。

このように、才能の3段階と努力の4段階の掛け算が、能力につながる関係性を示します。才能と努力と掛け合わせると能力になる、という関係です。

才能と努力の関係を詳細に解説

まずは、「才能」と「努力」を明確にした上で、両者の関係性を詳しく見ていきましょう。

才能とは?

生まれつき備わっている、優れた能力や資質

元々持っているもので、生まれた時点で決まってしまうものです。

足が速い人は、小さい頃から早いですし、勉強ができる人は、小さい頃から勉強ができます。

人により才能は違い、残念ながらもって生まれるものなので、平等ではありません。

努力とは?

目標等の実現のため、心身を労してつとめること

努力とは、目標達成のために心身を労して励むこと。つまり、今持っている力を使い、具体的な行動を起こすことです。

努力には「程度」があります。全く努力しない状態から、少し努力する、ものすごく努力するなど、そのレベルはさまざまです。

そして、努力の大きな特徴の一つが、まだ気づいていない才能を引き出す力があるという点です。

足の速さのように分かりやすい才能もあれば、多くの才能は、実際に努力をしてみなければ自分にその才能があるかどうかすら分からない場合が多いのです。

才能と努力の関係の詳細

・才能と努力の掛け算が能力になる

・才能は努力することでわかるものが多い

・人により努力の基準が違う

・努力しても才能がなければ開花しない

・見えているところに惑わされない

これら5つの関係性について、それぞれ詳しく解説していきます。

才能と努力の掛け算が能力

才能と努力の関係は掛け算で表わすことができる

才能が同じであれば努力の量が差となります。

ということは、才能が違う人が2名いた場合、努力の量だけではどちらの能力が上かわかりません。

「才能3×努力2」と「才能1×努力2」なら、才能が高い前者が能力が上になるからです。

また、「才能3で努力3」と「才能2で努力2」の場合では、少しの差ではなく大きな差となりますので、足し算ではなく、掛け算となります。

才能は努力することでわかるものが多い

才能があるかどうかは努力しないわからない場合が多い

既に顕在化している才能であれば前述の通りですが、人間の奥深さゆえか、努力をしてみて初めて気づく才能も数多く存在します。

例えば、「継続し続ける力」や「諦めが悪い力」といった才能は、自分では認識しにくく、他者との比較や測定も困難です。これらは、実際に努力を重ね、その結果を他者と比較することで初めてその有無がわかるものです。

また、ある程度の能力レベルに達して初めて発揮される才能もあります。例えば「経営の才能」が良い例でしょう。努力して経営者の立場に到達しなければ、その才能があるかどうかの判断すらできません。

さらに、努力の「量」や「質」によって、これまで見えなかった才能が明らかになることもあります。例えば、長期間努力を継続できる才能や、物事を深く突き詰めて考えられる才能などがこれにあたります。

このように、才能には一目でわかるものもあれば、自分ではなかなか気づきにくい奥深いものもたくさんあるのです。上記で才能と能力の関係は掛け算だと言いました。

人により努力の基準が違う

努力しているという言葉には大きな差がある

「Aさんは努力していないと言うが、Bさんは努力していると言う。では、どちらが本当に努力しているのだろうか?」

この問いへの答えは、Aさん、Bさん両方の可能性があります。なぜなら、それぞれが持つ「前提」が異なる場合があるからです。人にはそれぞれ、「当たり前行動」と「努力の基準」というものがあります。

例えば、普段から1日に3時間勉強することが当たり前の人にとって、5時間勉強すれば2時間分が努力となります。しかし、普段全く勉強しない人にとっては、たとえ1時間でも勉強すればそれが努力と捉えられるでしょう。

また、自身の「当たり前行動」の基準が高い人は、それが普通だと感じているため、自分自身が努力しているとは認識しないこともあります。

同様に、「努力した」という言葉の基準も人それぞれです。1時間の努力で「とても頑張った」と感じる人もいれば、5時間努力して初めて「努力した」と感じる人もいます。

このように、「当たり前の基準」と「努力の認識基準」が人によって大きく異なることを理解しておく必要があります。

努力しても才能がなければ開花しない

・才能がなければ努力しても無駄になる場合がある

・やりたいこととできることは違う場合がある

残念ながら、前述のマトリクスが示す通り、才能がない分野でどれだけ努力を重ねても、能力が飛躍的に向上するとは限りません。

これは、厳然たる現実です。

私が、仮に小学生に戻れたとして、大谷選手と同じ努力をしたとしても、大リーグで活躍はできません。

あきらかに才能が違うからです。

また、やりたいこととできること(=才能があること)が違う場合があります。

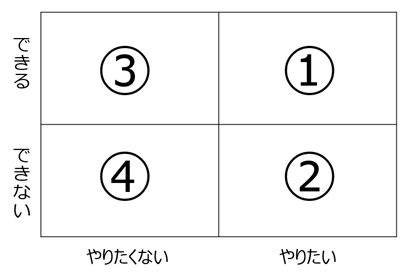

上記はやりたいこと×できることのマトリクスです。

① と③は能力が上がる可能性は高いですが、②と④は能力が上がる可能性は低いです。

そして、一番やっかいなのは②です。やりたいことなので、ついついできないことに手を出してしまいます。

この見極めは本当に大事なポイントです。

見えているところに惑わされない

人を羨ましがらない

私たちは、スポーツ選手や芸能人のような華やかな成功者を常に目にしています。しかし、彼らはごく一握りの例外であり、並外れた才能に加え、メディアには映らない計り知れない努力を積み重ねています。

一方で、世の中には才能が突出していなくても、地道に努力を続けている人が大勢います。

大切なのは、他者を羨むのではなく、自分ができること、自分の強みを見つける努力をすることです。

「自分には才能がないから」と努力をやめてしまうのではなく、いつか才能が見つかったときに大きく飛躍できるよう、今から着実に土台を築いておく。

未来の可能性に備えて準備を進めることこそが、人生をより楽しむための一つの方法であり、やがて自分の才能が花開いた時に大きな喜びへと繋がるでしょう。

才能と努力の関係の「まとめ」

才能×努力=能力

・才能と努力の掛け算が能力になる

・才能は努力することでわかるものが多い

・人により努力の基準が違う

・努力しても才能がなければ開花しない

・見えているところに惑わされない

上記5つが才能と努力の関係です。

この才能と努力の関係の記事は、実は18才の時に、ある人から教えてもらったことを私なりの意見を加えて書いています。

その人の名前は、島田紳助さんです。

好き嫌いが明確に分かれる人ですが、私にとっては、18歳で知ることができてい良かったと思っています。

以下の「紳竜の研究」は、上記の内容を若手芸人へ講義している様子と、どんなことを考えて漫才をしていたかを紹介しています。

漫才が好きかどうかは別として、「成功した戦略」を学ぶことができます。DVDしかないですが気になる方にはおススメです。

他にも知っておきたい考え方・習慣・スキルについて記事を書いています。参照下さい。

- 成長とは?成長する方法とは?

- 社会人になった時に知っておきたい「本当に大事なこと」

- 少しの工夫で「成功体験」を積む方法

- 自分の「お金・時間」を使う際「投資かコストか」を意識する

- 自分で自分をほめる方法

- 徹底的に真似る・パクる

- 自分の「お金・時間」を使う際「投資かコストか」を意識する

- 「知識を得るコツ」 深狭?広浅?

- 打ち手を考える前に必ず必要なたった一つのこと

- 「学びのコツ」すぐに検索せずに一旦考える

ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。

失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。