組織図は、単なる組織の構成図ではありません。それは、会社の戦略を実行するための「体制」そのものです。

だからこそ、組織図を読み解けば、その会社のあらゆる情報が見えてきます。

この記事では、組織図が持つ奥深い意味や、その種類についてわかりやすく解説します。

読み終えた後には、あなたの会社の組織図が、今までとはまったく違ったものに見えるはずです。

この記事は、

・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験

・風土の違う5社での経験

・数百名のマネジメント経験

・数千社への営業経験

・100回を超える勉強会の講師経験

・1,000冊近い読書経験

これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。

(あわせて読みたい【ビジネス用語】基礎用語解説)

組織図からわかることは?

・組織は戦略に従うため、戦略が想定できる

・戦略実行の分業体制がわかる

・指示命令系統がわかる

・会社の大きな問題が起きる場所がわかる

組織図を見ることで、上記4つのことがわかります。組織図とは?を紹介した後に詳細を解説します。

組織図とは?

組織体制を明記した図

これが組織図です。

では、そもそも組織を作る目的は何でしょうか?

1人ではできないことができること

これが会社組織の本質です。

(会社組織の本質の詳細は、「会社組織」の本質とは?をわかりやすく解説を参照)

ただ、会社組織が構成される時に、必ず必要なものがあります。

・人が集まること

・共通の目的があること

・分業されていること

・仕組みやルールが整備されていること

この4つが必要で、3つ目の分業されていることを表現したものが組織図です。

組織図からわかる4つのこと「詳細説明」

組織図からわかる4つのことを、それぞれを詳細に解説します。

組織は戦略に従うため、戦略が想定できる

組織図は戦略を実行する体制図なので、戦略が想定できる

「戦略が先か?組織が先か?」について、さまざまな意見があります。

ただ、言葉に置き換えて表現すると「作戦が先か?実行が先か?」となります。

戦略とは「〇〇する」ということなので、まだ、実行前の作戦です。

組織とは「〇〇をおこなう体制」なので、実行する部隊のことです。

ということは、作戦なき実行?作戦を立てて実行?どちらが良いのか?という話になります。

当然作戦を立ててから実行したほうが、良い結果が生まれます。

例えば、今までとまったく違う新規事業を立ち上げたいと考えた場合、組織化をおこなうことで各自の役割を明確にすると新規事業が推進できます。

結果、組織体制を表した組織図から戦略が読み解けるのです。

戦略実行の分業体制がわかる

組織図の枝分かれが分業を表現

組織とは人の集まりです。同じ内容の仕事を複数人で行うのは非効率ですし、必要な専門知識を全員が習得するのも非効率です。

したがって、各自の責任の範囲と業務を明確にし、組織のトータルパフォーマンスを上げる分業体制を構築します。

分業とは、仕事をヌケモレダブリなく分けて、担当と責任の範囲を決め、各自が任された領域をおこなうことです。

分業するメリットは以下の2つです。

・各自のやることが明確になり、仕事のヌケモレがなくなる

・与えられた役割を繰り返しおこなうので、スキルが上がる

ヌケモレなくすべての仕事ができ、各自が担当する仕事のスキルが上がるので、全体の生産性が上がることになります。

その分業体制を明確にしたものが組織図になります。

指示命令系統がわかる

役割がわかる

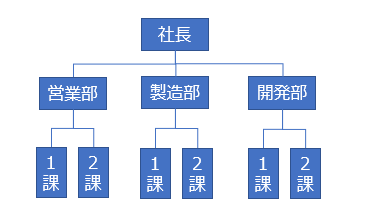

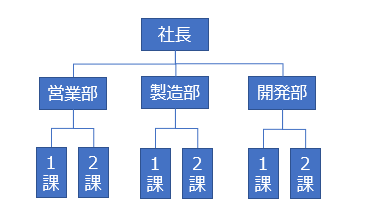

組織内での役割が一目で理解できる

上記のような組織が一般的ですが、一番上に社長がいて、営業部・製造部・開発部などの業務内容で部署を分ける。

それぞれの責任者を部長として任命し、部長は任務ごとに課を設定し、課長及びメンバーをあてがって組織を作ります。

上図を見れば、誰が誰の上司か?誰が決裁するのか?がわかります。

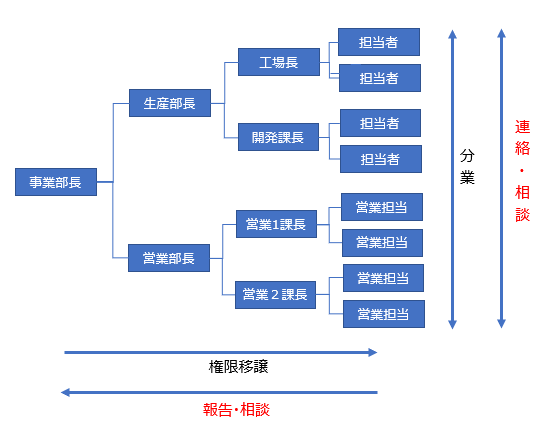

「責任と権限委譲と分業体制」がわかる

「責任と権限委譲」と「分業と報告・連絡・相談」の関係性が一目で理解できる

組織図を見ると、「責任と権限の委譲」と「部署間の連携」という2つの重要な仕組みが読み取れます。

上司は部下に業務を任せる(権限委譲)ことで、部下は上司に目標の進捗を報告・相談する義務が発生します。

一方、分業している部署同士が連携し、スムーズに連絡・相談し合うことで、組織全体として顧客に最適なサービスを提供できるのです。

この一連の流れをすべて明確に示したものが、組織図なのです。

(報連相の詳細は、「報告・連絡・相談(報連相)」を組織の仕組みを元にわかりやすく解説を参照)

ちなみに、上下という表現を避けるため、組織図をあえて左右で表記(社長が一番左だったり、右だったり)する会社も多くあります。

このような些細なことにも、組織運営の工夫が見えます。

会社の大きな問題が起きる場所がわかる

問題は組織間(部署と部署の間)でおきる

会社には様々な問題がおきています。そして重く大きな問題はすべてと言っても過言ではないくらい、組織間(部署と部署の間)でおきています。

分業することで、組織で担当する業務の責任を負います。手をつけることができる組織で解決できる問題は各部署で解決できます。

ただ、責任の範疇を超える組織間の問題は、そのまま放置されることが起きます。

本来はその両組織を見る上長が解決するか、各部署が連携して組織間の問題を解決すべきです。

ただ、ある商品が売れていない場合、顧客のニーズと商品が解決できることが合っていないのか、販売方法が悪いのかを明確にすることは、とてもむずかしい判断となります。

また、判断ができたとしても、その判断をそれぞれの部署が納得してもらえるかどうかも大きな問題です。各部とも自分の仕事が原因であることは認めたくないからです。

結果、開発は営業の責任と考えがちですし、営業は売れない商品を開発した部署の責任と考えます。

あわせて、他の部署内のことがわからないがゆえに、疑心暗鬼になりやすいこともこのような状況になる原因です。

結果、部署間にある問題が解決されないことになります。

組織図の「種類」

組織図のパターンは、大きく3つに分けることができます。ひとつずつ説明しています。

機能別組織

営業・製造・開発という機能で分ける方法

メリットは、各機能で集まるので各機能のスキルアップが図りやすいことです。

デメリットは、部間での各種調整が難しいことです。全体責任を持つのは社長1名のみになります。

例えば、たくさんの商品がある会社の場合、製造部はA商品に力を入れたいと思っても、営業部ではB商品を売りたい等の要望を持つ場合があります。

また、上記で説明したように、商品が売れない場合、どの部に原因があるかは各部で決めることができません。

このような状況を全体を見ながら解決できるのは、全体を見ることができる唯一の存在である社長のみとなってしまいます。

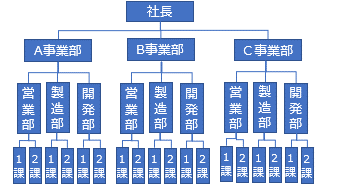

事業部別組織

事業ごとに組織を分ける方法

メリットは、各事業の責任者がすべてを判断できるので、意思決定が早く小回りが利くことです。

デメリットは、各機能を各事業に置くため、同じような機能が複数発生してしまい人員が多く必要になることです。

最近多いホールディングス化などのカンパニー制も考え方は同じです。

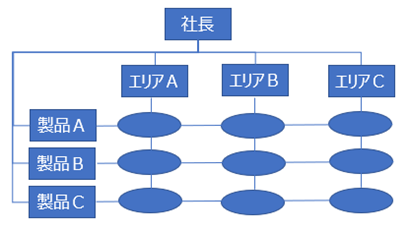

マトリックス組織

機能別組織と事業別組織のいいとこ取りを狙う方法

メリットは、2つの組織に所属するため、全体を把握しやすく業務効率が上がりやすいことです。

デメリットは、命令系統が2つあることの複雑さです。1つの事案を決める人を複数いるため意見調整が難しくなります。

あなたが、営業の責任者から指示されたことと全く逆のことを生産の責任者から言われたたらどうしますか?

このようなことがおきやすい組織体制となります。

デメリットを解消するには、上位階層で事前に調整することが必要となります。結果、経営者と管理職のスキルが大きく求められるため、この形態の組織はそれほど多くないのが実情です。

組織図の「まとめ」

・組織は戦略に従うため、戦略が想定できる

・戦略実行の分業体制がわかる

・指示命令系統がわかる

・会社の大きな問題が起きる場所がわかる

分業は生産性を高めますが、同時に部署間の問題を生み出す「二律背反」の関係にあります。

組織を作る上で最も重要なのは、この課題にいかに向き合うかです。

組織図は、その課題がどこに潜んでいるかを教えてくれる貴重な羅針盤。さあ、今すぐあなたの会社の組織図を見てみましょう。

きっと、これまでとは違った発見があるはずです。

この記事に関するよくある質問をnoteで答えています。質問内容は以下です。

Q1:組織図の「枝分かれ」は、具体的に何を表していますか?

Q2:組織図の「上下関係」はどのような意味がありますか?

Q3:なぜ「分業」が会社の生産性を上げるんですか?

Q4:分業のデメリットって何ですか?

Q5:部長代理・課長代理などの役職と組織図との関係がわかりにくいですが、どのような関係ですか?

Q6:自分の会社の組織図がわかりにくいのはなぜですか?

Q7:会社のビジョンは、組織図とどう関係しますか?

Q8:組織図が頻繁に変わる会社は不安定なんでしょうか?

Q9:組織図を見ることで、自分のキャリアにどう活かせますか?

Q10:組織図が変わると、私たち社員にどんな影響がありますか?

Q11:新しい部署ができた時、組織図はどのように変わりますか?

Q12:組織図を理解することで、若手社員は何を学ぶべきですか?

Q13:組織図で使われる部署名にはどのような関係性がありますか?

以下から参照下さい。

他にもビジネス用語に関する以下の記事を書いています。参照下さい。

当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。

・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質

・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ

・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介

・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策

・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則

・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション

・【ビジネス用語 】基礎用語解説

・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析

・【企業実例研究 】成長企業の成長理由

・【 会社の環境 】良い会社の特徴

・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法

・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本

以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら

本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら

本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら

本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。

(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。